لم يكتفوا بخيانة المسلمين

العثمانيون عطلوا نصرة

المماليك للأندلس

سقطت الأندلس على يد الإسبان، وآخر ما سقط منها غرناطة، وكان المسلمون في الأندلس يستغيثون سفارات تلو أخرى، قادمة من بلاد الأندلس الرطيب التي أصبحت قرارًا وهلاكاً للمسلمين فيها، والسقوط في هاوية محاكم التفتيش بات واقعًا، ومع ذلك لم يستجب الكثيرون لاستغاثاتهم.

ويدعي البعض أن الدولة العثمانية كانت دولة جهاد إسلامي، وأنها تعمل على رفع راية الله وحماية المسلمين، وأنها دولة فتوحات، لكنها كان تعمل على تحقيق طغيانها وتسلطها وتكوين إمبراطوريتها على جثث وجماجم الشعوب.

غلَّب العثمانيون مصالحهم في المحيط الأوروبي على الاستجابة لسفارات الأندلسيين.

انشغل العثمانيون في حربهم ضد المماليك، وعقدوا صفقات مع الفرنسيين ضد الإسبان للسيطرة على الجزائر، لأسباب تخص السلطنة التركية، وإرسال بعض فرق الاستطلاع إلى بعض المدن فقط.

كانت نكبة مسلمي الأندلس نتاج مؤامرات داخلية وخارجية، ورغم أن بعض المصادر أوحت بأن ملوك الطوائف وما كان لهم من أسباب ضياعها والحال الذي وصل إليه المسلمون، إلا أن ذلك لا يمنع ولا يُبرء ساحة الدولة التي ادعت أنها حامية لديار المسلمين.

كانت الاستغاثات مؤلمة من أجل طلب العون والمساعدة، وأصبحوا في حالة يرثى لها، خاصة بعد ثورتي البيازين والبشرات، التي أسفرت عن تهجير أعداد كبيرة من المورسكيين إلى خارج الأندلس، والأدهى من ذلك العمل على تنصير من اضطر قهرًا أن يبقى داخل الحدود بموجب قانون تم اصداره سنة 1502 م، وقد كانت المعاناة الحارقة ممتدة بين عامي 1499 م- 1501 م.

تعددت السفارات القادمة والمُلحة إلى دول العالم الإسلامي الكُبرى آنذاك كدولة المماليك والدولة العثمانية من سلاطين غرناطة، ولم يَغفلوا اللجوء إلى المغرب الإسلامي بحكم التقارب وسرعة المدد، وكان ذلك الاتجاه الأول رغم تداخل الأحداث.

اتجه الأندلسيون إلى المغرب الإسلامي بحكم أنه أقرب البلدان إليهم وهو قاعدة انطلاق الفتوحات الإسلامية آنذاك، لكن الأحوال السياسية حالت دون تلبية ذلك؛ لكثرة الصراعات الداخلية والفتن، فالحال يكاد يكون مشتركًا، حيث ذكر مؤرخ أندلسي مجهول قوله: “إن اخواننا المسلمين من أهل عدوة المغرب بعثنا إليهم فلم يأتنا أحد منهم، ولا حرج على نصرتنا وإغاثتنا وعدونا قد بنى علينا وسكن، وهو يزداد قوة ونحن نزداد ضعفًا، والمدد يأتيه من بلاده ونحن لا مدد لنا…”. وهنا يجب التوقف عن الاستغاثة التي لم تجد أصداء لعمق الأحداث في بلاد المغرب، وليس تجاهلاً أو تقصيرًا، فالأحداث تكاد تكون مشتركة رغم اختلاف المصدر.

توالت رسائل الاستغاثة الأندلسية في بلاطات الحكام المسلمين، وجاءت على هيئة سفارات ووفود، يطلبون سرعة العون، لذلك سعى سلطان المماليك جقمق في مصر إلى مخاطبة السلطان العثماني مراد، غير أن مرادًا اعتذر عن تقديم العون لُبعد المسافة، وأن القوات لدية برية وليست بحرية، على رغم قوة الدولة العثمانية آنذاك، غير أن انشغال سلاطينهم بتحقيق مصالحهم كان عائقًا.

لم يهتم العثمانيون بنصرة مسلمي الأندلس وإنقاذهم من براثن الصليبيين، فقد ذكر صاحب نفح الطيب بحسب لسان الدين ابن الخطيب بأنه لم تأتِ نصرة لا من البر ولا من وراء البحار حيث ذكر: “… ويئسوا من ناصر أو مغيث من البر والبحر … وتمكن العدو من أخذ الأسرى، ولم يبق موضع إلا ملكه النصارى”.

أراد العثمانيون استغلال الموقف تجاه إنقاذ الأندلس، لكسب مشاعر المسلمين، فحين أرسل أهل غرناطة سنة 1477 م سفارة إلى الدولة العثمانية قبل السقوط النهائي بإحدى عشرة سنة للأندلس، في فترة حكم السلطان محمد الثاني والمعروف بالفاتح، وناشدته بأن يتدخل لإنقاذهم، لكنهم وجدوه منشغلاً بعقد تحالفات مع البابا سكست الرابع والبندقية وحكام نابولي والمجر وترانسلفانيا وفرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس، والأدهى من ذلك عقد الفاتح تحالفات مع عدد من الزعماء الإسبان، رغم أنهم عُرفوا بعدائهم الشديد، ولكن كانت مصلحة دولته تقتضي ذلك وللمحافظة على القسطنطينية بعد سيطرته عليها.

"الفاتح" اتجه لروما وتجاهل صرخات مسلمي الأندلس.

لم ييئس أهالي الأندلس في تكرار استغاثتهم بالعثمانيين، فقبل سقوط غرناطة بخمسة أعوام وفي عهد السلطان بايزيد الثاني، تم إرسال سفارة تحمل طابع الرثاء على ما تبقى من دولتهم الإسلامية في الأندلس، وفيها وصف لمعاناة نتج عنها سقوط الإسلام وكل من يحاول التمسك به، ولكن ردة الفعل تتكرر أمام تلك السفارات بصفعات متتالية وردود فعل بائسة من دولة لها أسطولها وجيشها برًّا وبحرًا، وكان موقف بايزيد مشابهًا لموقف والده، ولم يرسل سوى رسائل إلى البابا ليتدخل لدى ملكي قشتالة.

دور بائس من سلطان يملك قوة وسلطة، فما رُوِّج له من مواقف بطولية للسلطان العثماني وما ورد ذكره في كتابات حاجي خليفة وكتابه “تقويم التواريخ” وهو “أن السلطان كلف كمال رايس بقيادة أسطول لإنقاذ مسلمي الأندلس، وأنه سدد ضربات موجعة للشواطئ الإسبانية سنة 1490 م”، ويدحض هذا الكلام المؤرخ التركي ضيا باشا بالحجة والاستدلال الواقعي إذ كان توثيقه بأن الأسطول العثماني لم يقم بتلك المهاجمة لسببين: أن الأسطول البرتغالي كان في تلك الفترة التاريخية أسطولًا قويًّا يعسكر على مقربة من منطقة جبل طارق، وكل الجهات الجنوبية. كما أن القواعد التي سيمر بها ذلك الأسطول بمحاذاة السواحل المصرية والتونسية، وكانت تلك السواحل على عداء شديد مع الأتراك.

وفشلت السفارات الأندلسية في البلاط العثماني، لذلك اتجهت السفارات إلى مماليك مصر والسلطان قانصوه الغوري، وأوضحوا له حالهم وإكراههم على ترك الدين والارتداد عنه، ولم يتردد الغوري في إرسال وفد للملكين المتسلطين، وبنفس المساومات السابقة ساومهم على إجبار مسيحي مصر في أن يدخلوا في الدين الإسلامي وهم مُكرهين، وكانت ردة فعل الملكين فريديناند وإيزابيلا مختلفة عن الرد على مساومات العثمانيين، حيث أكدا للغوري احترامهما للاتفاقيات المعقودة بينهم وبين مسلمي الأندلس، وتم إرسال وفد إلى مصر يرأسه رئيس كاتدرائية غرناطة، أخبروه بأن المورسكيين في حالة جيدة، ومعاملتهم حسنة، وأن لهم حقوق وواجبات مثلهم مثل الإسبان. وذلك إجراء لم يقم به مع سلاطين آل عثمان، ولم يحسبوا لهم حسابًا، كما فعلوا مع المماليك.

وفي الوقت الذي تبنى فيه قانصوه الغوري المسألة الأندلسية في ظل الصمت العثماني؛ دخل مع العثمانيين في صراعٍ حربي أشغله عن متابعة أحوال الأندلسيين عندما قام سليم الأول بتوجيه ضرباته بالقرب من حدود المماليك، رغم أنه كان الأولى والأجدر به أن يتوجه بجيشه صوب الأندلس، غير أن السياسة العثمانية في أوروبا كانت تسعى خلف تحالفاتها مع بعض الدول، فمكتسباته الأوروبية مقدمة على نصرة الأندلسيين، فلم يسع لإنقاذ الأندلس، بل عطَّل إنقاذ المماليك لهم بإسقاط دولتهم.

تقدمهم الشاعر أبو البقاء بأبياته التي لم تُحرك ساكنًا

"بايزيد الثاني"

قابل وفد الأندلسيين بقلبٍ بارد

على الرغم من إحياء العثمانيين الجدد لقضية الأندلس، إلا أنها في النهاية ليست إلا قصة من قصص البطولات المزورة وإعادة تزوير تاريخ سلاطين بني عثمان الذين قدموا مصالحهم التركية على أي مصلحة أخرى.

التزوير الذي يقوم به العثمانيون الجدد ليس إلا توظيفًا سياسيًّا موجهًا إلى عوام المسلمين الذين لا يعرفون تاريخ العثمانيين الحقيقي في خذلان مسلمي الأندلس وتركهم لمصيرهم، فقد تزامن سقوط الأندلس مع تولي السلطان بايزيد لأمر الدولة العثمانية. فمع فرض إسبانيا أسوأ أنواع التعذيب ضد مسلمي الأندلس وما فعلته محاكم التفتيش هناك؛ لم يكن أمام أهل الأندلس سوى الاستعانة بالدولة العثمانية وغيرها من قيادات العالم الإسلامي، فبدأوا بإرسال الوفود والسفراء إلى السلطان بايزيد الثاني.

ومن المصادفة التاريخية؛ تزامن سقوط الأندلس مع سقوط الخلافة الإسلامية العباسية في القاهرة على يد سلاطين بني عثمان، كما سقطت الخلافة الأموية الأندلسية على يد الصليبيين الإسبان.

الفترة نفسها التي حكم فيها بايزيد الثاني وابنه سليم الأول السلطنة العثمانية بين ( 1481 م- 1520 م)، وبدلاً من نجدة الأندلس اتجهت جيوش سليم لتدك البلدان العربية الإسلامية من الشام إلى مصر ثم إلى الحرمين الشريفين، بينما كانت معاقل الأندلسيين تتساقط واحدة تلو الأخرى في الفترة ما بين ( 1490 م- 1526 م).

كان نشاط بايزيد الثاني وابنه سليم الأول من بعده منحصرًا في الجبهة الجنوبية إذ كان الخلاف مع المماليك يتصاعد يومًا بعد آخر حينها، حيث تمكنت قوات المماليك من هزيمة العديد من الجيوش العثمانية. كما أدت سياسة بايزيد في المهادنة مع الصفويين في إيران إلى اندلاع العديد من الحركات المعادية للعثمانيين، وسمح بمزيد من النفوذ الصفوي في الأناضول، في الوقت الذي كان فيه الأندلسيون يذوقون العذاب على يد متطرفي المسيحية في غرناطة، وكان العرب المسلمون يذوقون عذابًا من نوع آخر من العثمانيين الذين احتلوا القاهرة وقتلوا عشرة آلاف من سكانها المدنيين.

ومع ذلك تستمر الآلة التركية الجديدة في الترويج الأكاذيب واختلاق البطولات الوهمية عن بايزيد الثاني وابنه سليم الأول، اللَّذَين تخلَّيَا عن الأندلس، وتركاها لمصيرها المؤلم.

المؤدلجون تجاوزوا موقف العثمانيين من صرخات الأندلسيين في عهد بايزيد الثاني وابنه لأنها مُخجِلة.

ينقل الباحث “عبد السلام كمال” تفاصيل وصول وفد أندلسي على عَجَل إلى إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية التي كان على رأسها السلطان بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح، إذ قام رئيس الوفد بتسليم رسالة استغاثة مؤثرة حفظها التاريخ من مسلمي الأندلس إلى السلطان، وأورد في مقدّمتها:

“الحضرة العلية! وصل الله سعادتها، وأعلى كلمتها، ومهّد أقطارها، وأعزّ أنصارها، وأذلّ عُداتها. حضرة مولانا وعمدة ديننا ودنيانا، السلطان الملك الناصر، ناصر الدنيا والدين، وسلطان الإسلام والمسلمين، قامع أعداء الله الكافرين، كهف الإسلام، وناصر دين نبينا محمد، مُحيي العدل، ومنصف المظلوم ممن ظلم، ملِك العرب والعجم، والترك والديلم، ظل الله في أرضه، القائم بسنته وفرضه، ملك البرّين، وسلطان البحرين، حامي الذِّمار، وقامع الكفار، مولانا وعمدتنا، وكَهفنا وغيثنا.. ما زال ملكه موفور الأنصار، مقرونًا بالانتصار، مخلّد المآثر والآثار، مشهور المعالي والفخار، مستأثّرًا من الحسنات بما يضاعف الأجر الجزيل، في الدار الآخرة والثناء الجميل، والنصر في هذه الدار، ولا برحت عزماته العليّة مختصة بفضائل الجهاد، ومجردة على أعداء الدين من بأسها، ما يروي صدور السفح والصفاح، وألسنة السلاح، بَاذلة نفائس الذخائر في المواطن التي تألف فيها الأخاير، مفارقة الأرواح للأجساد، سالكة سبيل الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد”.

وعلى الرغم من هذا الوفد الأندلسي، والخطاب الراقي المبين للحال التي وصل إليها مسلمو الأندلس؛ إلا أن شيئًا لم يحدث من قبل بايزيد ولا ابنه سليم من بعده.

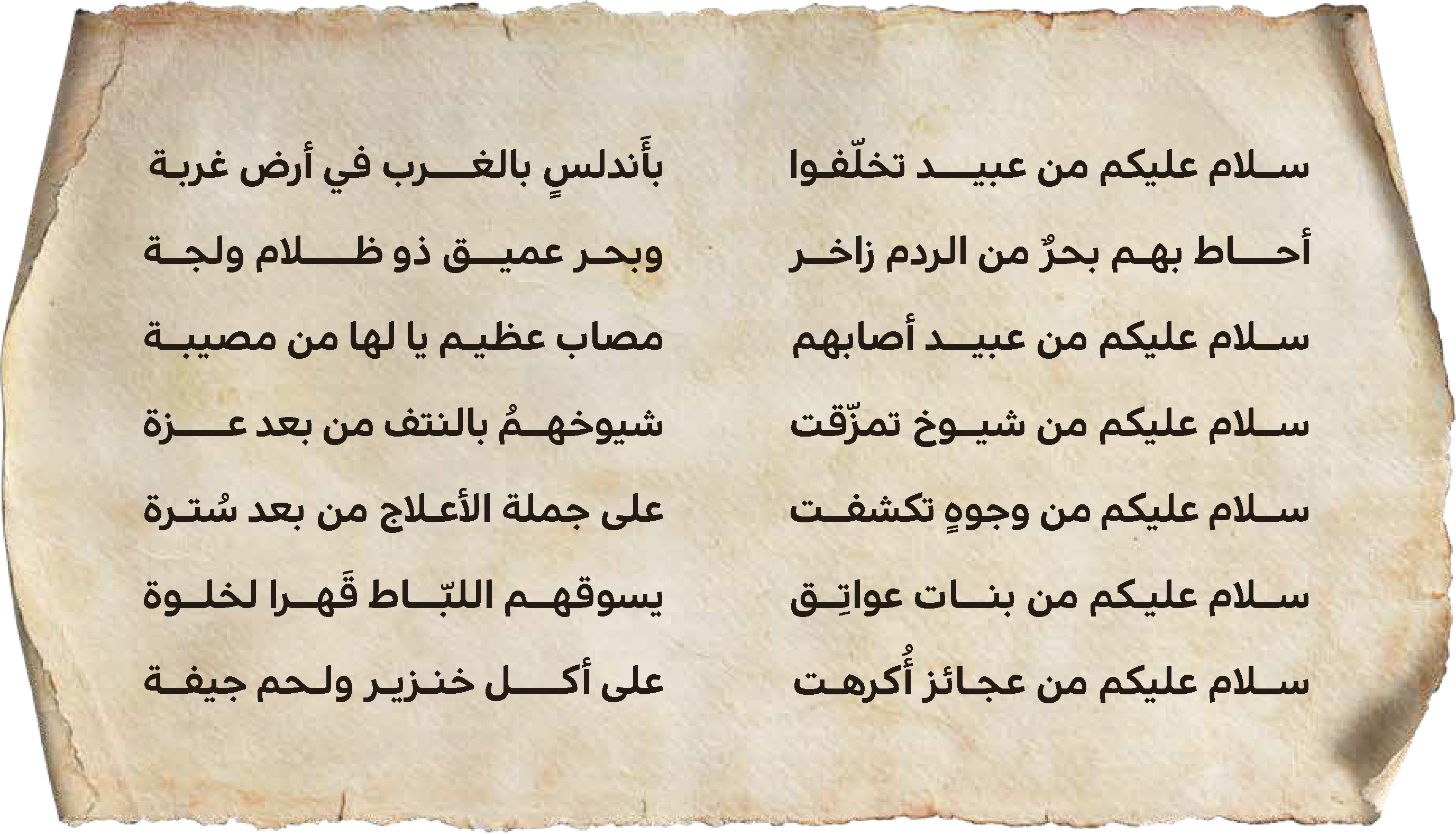

وفي أبيات شعرية تلخص الاستنجاد الذي لم يحصل والخذلان العثماني لمسلمي الأندلس، للشاعر أبي البقاء صالح بن شريف يصف مأساة المسلمين في الأندلس وغدر الأعداء بهم، يقول:

فضيحة العثمانيين في الأندلس مدويَّة.

وعلى الرغم من أن القصيدة تشرح غدر الإسبان، وكيف يقومون بتنصير المسلمين قهرًا وجبرًا، وكيف أن المسلمين جاهدوا، ولكنهم قلة أمام جموع الأعداء إلا أنها لم تستنهض الغيرة الإسلامية عند بايزيد الثاني:

وعلى الرغم من هذا الاستنجاد؛ فضَّل العثمانيون البقاء بعيدًا عن الأندلس ومأساتها منشغلين بحربهم على دولة المماليك في الشام ومصر بسبب نزاعات بدأت في عهد السلطان محمد الفاتح (والد السلطان بايزيد الثاني).

وقد سجل أبو البقاء الأندلسي في شعره الذي أُلقي أمام السلطان بايزيد حوادث أليمة ذكر فيها أسماء المدن التي عذب أو أحرق أهلها أو ذبحوا بالسيف قائلاً:

المنظور الديني صاغ تاريخها بقداسة

"البراجماتية" العثمانية

استنزفت "الأندلس"

يتداخل التاريخ بالأساطير بشدة عندما يتم توظيف التاريخ توظيفًا دينيًّا لخدمة أغراض سياسية، ونجد ذلك واضحًا في حالة الدولة العثمانية عندما يُعالج تاريخها من المنظور الديني فقط، ويكون التركيز على أنها آخر خلافة إسلامية، ويكون نتاج ذلك تاريخًا ناصع البياض، تاريخًا مقدسًا، مع أن التاريخ الحقيقي بطبعه رمادي اللون. لذلك نجد تاريخ الدولة العثمانية لدى كتابات الإسلام السياسي ناصع البياض، مغلفًا بحكايات الأساطير، تاريخًا شبه مقدس، وربما أبعد ما يكون عن الواقع التاريخي الرمادي.

من النقاط المثيرة للجدل في هذا الشأن مسألة موقف السلاطين العثمانيين من مسألة استرداد الأندلس على يد الإسبان، ومحنة أهل الأندلس؛ إذ أشاد البعض كثيرًا بمسألة رسائل أهل الأندلس إلى سلاطين آل عثمان لنجدتهم من تعسف الأسبان، واعتبروا ذلك دليلاً على المكانة الدينية للدولة العثمانية. لكن لا يوجه هؤلاء الاهتمام نفسه إلى رسائل واستنجاد أهل الأندلس بمعظم حكام المسلمين سواء في المغرب أو المشرق؛ إذ يعني ذلك أن طلب الاستغاثة لم يكن حصرًا للعثمانيين وحدهم، وإنما لشتى دول الإسلام، لكن نلاحظ الاهتمام الكبير في إبراز رسائل أهل الأندلس إلى آل عثمان، وكأن الآخرين هم وحدهم حماة الإسلام.

ونجد من أنصار الإسلام السياسي محاولة أيديولوجية واضحة لإبراز شأن آل عثمان في نجدة الإسلام والمسلمين في الأندلس إزاء اضطهاد الأسبان لهم، والحق أن هذا الأمر مُبالَغٌ فيه بشدة وينم عن هوى وغرض، وأبعد ما يكون عن الواقع التاريخي.

وإذا تصفحنا بعض أهم الدراسات الأكاديمية عن تاريخ الدولة العثمانية سنجد ما ينقض التاريخ الأسطوري عن علاقة العثمانيين بالأندلس، ومن أهم الدراسات عن التاريخ العثماني بشكلٍ عام، والسياسة الخارجية العثمانية على وجه الخصوص كتاب الأستاذة الألمانية ذات الأصول الشرقية ثريا فاروقي “الدولة العثمانية والعالم المحيط بها”، وأيضًا كتاب المؤرخ التركي الشهير خليل إينالجيك “تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار”.

ثريا فاروقي: تعطلت الحرب المقدسة في العلاقة بين العثمانيين والفرنسيين والبنادقة للمصلحة السياسية والاقتصادية.

“كما يتضح من المنظور العثماني، لعب توسيع رقعة الأراضي الإسلامية من خلال الحرب على الكفار دورًا رئيسًا في إضفاء الشرعية على حكم السلاطين. في حين أن التوافق بين الحكام العثمانيين ونظرائهم البنادقة وأسرة الهابسبورج لم يكن نادرًا في الأقاليم الحدودية، فإننا نجد أن المواجهات حظيت بشهرة أوسع في كل من المواد الثقافية الشفهية والمكتوبة… وكان ميل البندقية إلى تقديم الاعتبارات التجارية مع العثمانيين على الحرب المقدسة قد نال قدرًا كبيرًا من النقد اللاذع، وكان ملك فرنسا فرانسوا الأول هو الوحيد بين كبار ملوك أوربا الذي أبدى استعدادًا لتحمل الدعاية المناوئة الواسعة بدخوله في تحالف مع العثمانيين” بحسب وصف فاروقي.

إن دراسة ثريا فاروقي هنا تأتي على قدر كبير من الأهمية لأنها تنقض المقولات التقليدية الشائعة في الأدبيات العثمانية عن دار الحرب “دار الكافرين”، وأن السياسة الخارجية للسلاطين العثمانيين في أوروبا كانت سياسة “إسلامية”؛ إذ توضح بجلاء أنها كانت سياسة براجماتية بحتة. وعلى الطرف الآخر نجد الشيء نفسه، تخلى أعدى أعداء الدولة العثمانية البنادقة وأسرة الهابسبورج عن مبدأ “الحرب الصليبية المقدسة” من أجل بقاء المعاملات التجارية مع الدولة العثمانية، بل يصل الأمر بملك فرنسا إلى إقامة تحالف عسكري مع العثمانيين ضد دول أوروبية مسيحية، إنها السياسة والاقتصادية والبراجماتية في أعلى مراحلها.

وبمطالعتنا لوقائع الحرب والسياسة للسلاطين العثمانيين من خلال كتابات فاروقي وخليل إينالجيك نكاد لا نجد ذكرًا للأندلس؛ إذ لم تحرك السياسة العثمانية العواطف الدينية وإنما المصالح الاقتصادية أولا.ً

خليل إينالجيك: حتى عام 1491 لم يرد ذكر الأندلس ولا مسلميها في وقائع السياسة الخارجية العثمانية.

وبعد وفاة محمد الفاتح اندلع تمرد عنيف في صفوف الإنكشارية وشَبَّ نزاع عنيف على السلطة بين ابني محمد الفاتح “جم وبايزيد”، وسرعان ما تولى الحكم بايزيد الذي نصُِحَ في أوائل عهده بالتخلي عن سياسة والده بكثرة الحروب التي أرهقت الإنكشارية وأثرت على خزانة الدولة. وزاد من تفاقم الأمر فرار أخيه الأمير جم إلى مصر وطلب مساعدة المماليك ضد أخيه بايزيد، مما أدى إلى عدة حملات عسكرية بين بايزيد والمماليك حتى عام 1491 م أضعفت -في الحقيقة- الطرفين.

هكذا وحتى عام 1491 م على الأقل لا يرد ذكر الأندلس ولا مسلمي الأندلس في وقائع السياسة الخارجية العثمانية، التي انشغلت بالبلقان ونزاعات الأناضول، فضلاً عن بدايات الصدام العثماني المملوكي.