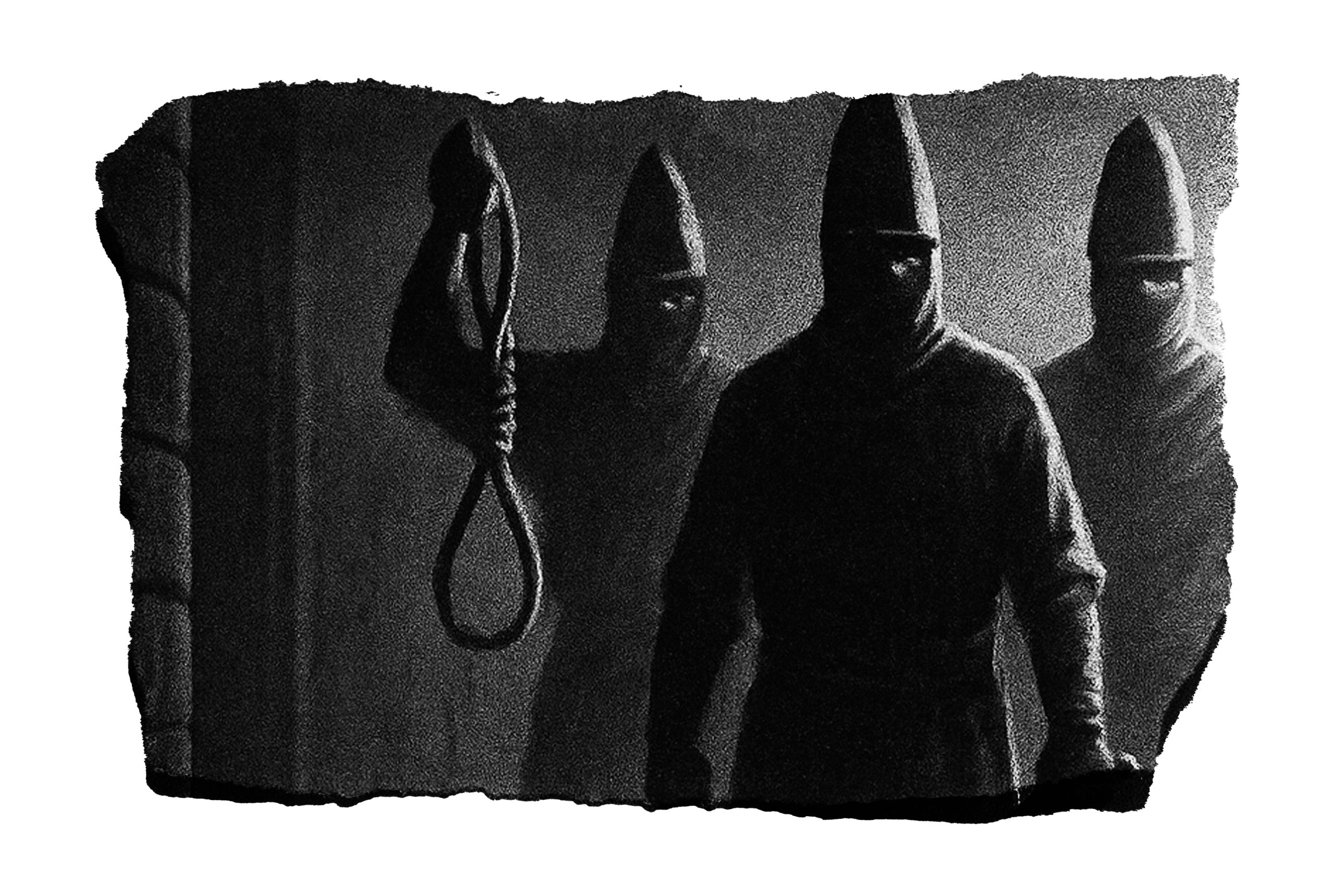

بين الدسائس والظلم

كيف أدار العثمانيون دولتهم بالقتل والنفي والجنون المدبّر؟

في عهد السلطان العثماني مراد الثالث، برزت واحدة من أكثر المراحل دموية في الدولة العثمانية، حيث شكّل القتل والنفي وسيلتين أساسيتين لإدارة شؤون الحكم والتخلص من الخصوم. تميّزت تلك المرحلة بحملات عسكرية على بلاد العجم، جاءت بتوصية من الصدر الأعظم محمد باشا صقلي، مستغلًا ما تشهده بلاد فارس من اضطرابات داخلية بعد وفاة الشاه طهماسب سنة (1576). تولى الحكم بعده ابنه حيدر، لكنه قُتل خلال ساعات، ليُدفن مع والده، ثم تتابع على الحكم إسماعيل بن طهماسب، الذي قُتل مسمومًا، ثم خلفه محمد خدابنده، وسط انقسامات واسعة داخل الدولة الصفوية.

استغلت الدولة العثمانية هذه الفوضى، فوجهت جيوشها نحو إقليم الكرج، بقيادة لاله مصطفى باشا. وقد تمكّن هذا القائد من احتلال مدينة تفليس، عاصمة الكرج، بعد معارك عنيفة، وأخضع الكرج لحكم الدولة، وقُسّمت أراضيهم إلى أربع وحدات إدارية. وفي شتاء (1578)، عادت الجيوش إلى طرابزون بسبب قسوة الطقس، بينما بدأت هجمات الصفويين المضادة، خاصة على مدينة شيروان، غير أنهم فشلوا في استعادة تفليس رغم الحصار.

في هذا السياق المضطرب، اغتيل الصدر الأعظم محمد باشا صقلي، أحد أبرز أعمدة الحكم العثماني منذ عهد السلطان سليمان القانوني. وقد عُرف بدهائه السياسي، إذ أبرم معاهدات صلح مع دول أوروبية كبرى، وقاد إصلاحات واسعة في الأسطول البحري، ووجّه حملات ناجحة، كفتح جزيرة قبرص. إلا أن هذه الإنجازات لم تشفع له، إذ أُغتيل غدرًا بدسائس من الحاشية. مثّل مقتله ضربة قاسية للدولة، إذ تتابعت بعدها عزل الصدور العظام بوتيرة سريعة، بما يدل على حالة عدم الاستقرار السياسي.

كلما بزغ نجم قائد أو وزير تكالبت عليه المؤامرات حتى يُقتل.

وعُيّن بعده أحمد باشا، ثم عُزل في أغسطس (1580)، وخلفه سنان باشا، أحد أبرز القادة العسكريين، وتولى قيادة الحملة في الكرج بعد وفاة مصطفى باشا، الذي يُقال إنه انتحر مسمومًا لعدم تعيينه صدرًا أعظم. لكن سنان بدوره عُزل، ونُفي، ليحل مكانه سياوس باشا، المجري الأصل، في حين أُسنِدت قيادة الجيش إلى فرهاد باشا، لكن رفض الانكشارية الانصياع لأوامره حال دون تحقيق انتصارات تُذكر.

واصل عثمان باشا، حاكم شيروان، حملاته، ففتح بلاد طاغستان على شواطئ بحر قزوين، وحقق انتصارًا ساحقًا على الفرس في مايو (1583). ثم توجّه شمالًا نحو بلاد القرم لمعاقبة خانها، محمد كراي، لامتناعه عن إرسال المدد للجيش العثماني. ورغم مقاومة القوزاق، وتورط الجيش العثماني في معارك شاقة عبر القوقاز، فقد ساهمت خيانة شقيق الخان، إسلام كراي، في حسم المعركة لصالح العثمانيين. وبعد مقتله، عاد عثمان باشا إلى الآستانة واستُقبل بالتكريم، ثم عُيِّن صدرًا أعظم بعد عزل سياوس باشا.

من جهة أخرى، لعب “جناح الحريم” في القصر العثماني دورًا بالغ الخطورة في توجيه مسار الدولة، لا سيما في القرن السادس عشر. فظهور سطوة الحريم بدأ مع السلطانة حفصة، والدة السلطان سليمان القانوني، التي كانت أول من حمل لقب “السلطانة الوالدة”. وبعدها بزغ نجم السلطانة خُرَّم، زوجة سليمان، التي يُعتقد أنها كانت خلف مؤامرات كبرى أفضت إلى إعدام ولي العهد مصطفى، ثم إعدام إبراهيم باشا، الصدر الأعظم وزوج شقيقة السلطان.

لكن النموذج الأوضح لسطوة الحريم تجسد في السلطانة نوربانو، زوجة السلطان سليم الثاني، والتي فرضت هيمنتها الكاملة بسبب ضعف زوجها وإدمانه الخمر، ثم بسطت نفوذها على ولدها السلطان مراد الثالث، الذي عُرف بضعف شخصيته. ولاحقًا، ظهرت السلطانة كوسم، زوجة السلطان أحمد الأول، وأم السلطانين مراد الرابع وإبراهيم الأول، التي كانت المحرّك الفعلي للسلطة خلال عهد ابنها، وساهمت في عزله لاحقًا بعد تحريض الانكشارية عليه.

ولم تكن المؤامرات دائمًا بالسيف، بل اتخذت أحيانًا طابعًا نفسيًا أو سياسيًا، كما حدث مع السلطان مراد الخامس، الذي خُلع بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه العرش عام (1876)، بحجة إصابته بالجنون. إلا أن سيرة حياته اللاحقة، التي قضاها بهدوء في قصر جراغان حتى وفاته عام (1904)، تنفي هذا الزعم. كان مراد الخامس مثقفًا متأثرًا بالثقافة الفرنسية، ومحبًّا للفن والإصلاح، لكن مؤامرات القصر، بقيادة مدحت باشا، أدت إلى عزله وتنصيب شقيقه عبدالحميد الثاني مكانه.

اللافت أن عبدالحميد الثاني، الذي اعتلى العرش باسم الحكم الدستوري، قام لاحقًا بعزل ونفي مدحت باشا نفسه سنة (1877)، بحجة فشل التجربة البرلمانية واستغلاله لمعارضة المحافظين. وهكذا، كانت نهايات الساسة العثمانيين، من صدور عظام وسلاطين وحتى إصلاحيين، تدور في فلك النفي أو القتل، أو “الجنون المدبّر”.

- أحمد خاكي، الجبرتي ومحمد علي، بحث ضمن ندوة الجبرتي (القاهرة، 1976).

- احمد عبدالرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني (القاهرة: دار الشروق، 1982).

- أحمد عزت عبدالكريم، دراسات في تاريخ العرب الحديث (بيروت: دار النهضة العربية، 1970).

- حسين لبيب، تاريخ الأتراك العثمانيين (القاهرة: د.ن، 1917).