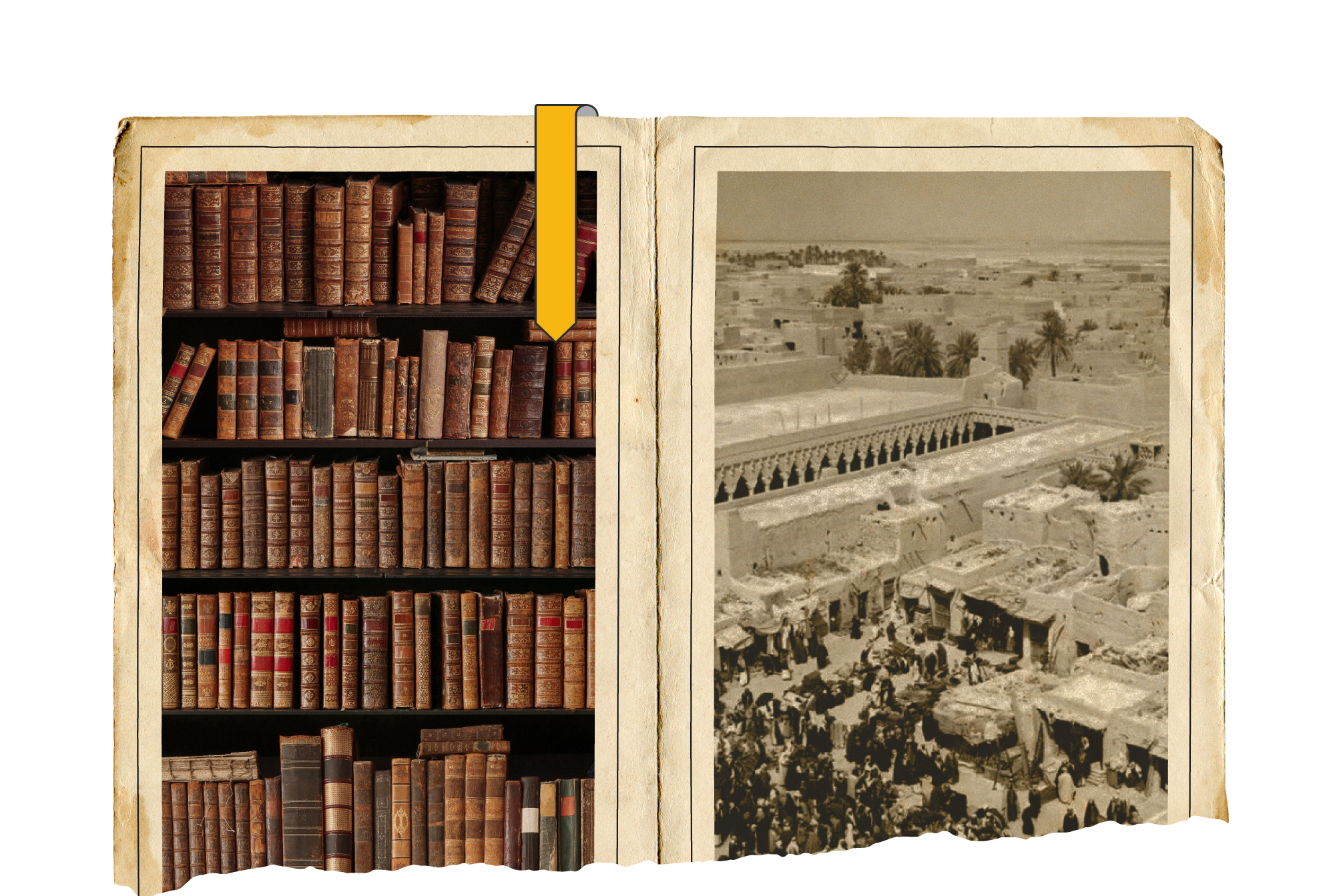

حينما منعوا دخول الطباعة

العثمانيون عطَّلوا الحراك الثقافي تزييفًا للهويَّة العربية

عرفت أوروبا اختراع الطباعة على يد جوتنبرج عند منتصف القرن الخامس عشر، ويُعتبَر هذا الاختراع من أهم الاكتشافات الإنسانية، إلى حد أن بعض المؤرخين يعتبرونه بداية التاريخ الحديث، مع معرفة الإنسان للمطبعة والطباعة، ويرجع ذلك في نظرهم إلى الآثار العميقة على تطوُّر المجتمعات الإنسانية، وانهيار بنية المجتمع الإقطاعي للعصور الوسطى، مع زوال المخطوط، وانتشار الكتاب المطبوع الذي فتح آفاقًا جديدة للمعرفة الإنسانية، وشيوع التعليم والتعلُّم بعدما كان محصورًا في فئة رجال الدين فقط طيلة العصور الوسطى.

وبينما كانت حركة الطباعة تتقدم بخطى ثابتة في أوروبا منذ ذلك الوقت، تأخرت الطباعة في الشرق الإسلامي، الذي كان يخضع معظمه لحكم الدولة العثمانية، لفترات طويلة، والمثير في الأمر أن الطباعة دخلت إلى إسطنبول أواخر القرن الخامس عشر، لكن الإدارة العثمانية لم تهتم كثيرًا بالاستفادة من هذا الاكتشاف الثقافي الكبير، والأغرب من ذلك أنهم سمحوا بدخول المطبعة على يد بعض العلماء اليهود الذين رحلوا إلى العاصمة العثمانية، لكن هذه المطبعة كانت ذات حروف عبرية، تقوم بطباعة الكتب الدينية اليهودية، وذلك في عام (1494).

كما سمحت السلطات العثمانية للرعايا الأرمن بإنشاء مطبعة خاصة بهم وبحروفهم في عام (1567)، وبعد ذلك سمحت للرعايا اليونانيين بتأسيس مطبعة خاصة بهم، وبالحروف اليونانية في عام (1627).

وعلى الرغم من سماح الدولة العثمانية لرعاياها اليهود والأرمن واليونانيين بإنشاء مطابع لهم، إلا أنها رفضت، بل حرَّمَت على رعاياها الأتراك والعرب هذا الحق في تأسيس مطابع لهم، وكانت الحجة الواهية هي قدسية الحرف العربي، وبالتالي عدم جواز تأسيس مطابع ذات أحرف عربية، وينبغي أن نتذكر أن اللغة التركية العثمانية كانت تُكتب بأحرف عربية.

ويذكر بعض مؤرخي حركة الطباعة في الشرق أن السلطان العثماني بايزيد الثاني أصدر في عام (1485) أمرًا يُحَرِّم على رعاياه المسلمين استخدام المطبعة، أو تأسيس مطبعة بالأحرف العربية، وعندما اعتلى السلطان العثماني سليم الأول الحكم عمد إلى تجديد الأمر السابق الصادر من أبيه، فأصدر في عام (1515) أمرًا بضرورة التمسك بحظر إنشاء مطبعة بأحرف عربية.

ويرى خليل صابات: “أن السبب الذي حَدَا بسلاطين آل عثمان إلى الوقوف في وجه المطبعة والتصدي لنشاطها هو الخوف من أن يعمد أصحاب الغايات والأغراض إلى الكتب الدينية فيحرفوها ويشوِّهوها”، لكن صابات يشير إلى السبب الحقيقي من وراء منع وتحريم السلاطين العثمانيين للمطبعة بالنسبة لرعاياهم المسلمين، وهم أغلبية سكان الدولة: “أن المطبعة يمكنها أن تخفض أثمان الكتب، فتجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الناس، فيحل العلم محل الجهل؛ لأنه لا يخفى على أحد أن الأمة المتعلمة تأبى الضيم، ويصعب حكمها حكمًا استبداديًّا”.

لم يسمح العثمانيون بدخول المطبعة للعالم العربي خلال أربعة قرون.

ويُجمِع المؤرِّخون على أن الطباعة بالأحرف العربية تأخرت كثيرًا في الدولة العثمانية؛ إذ لم تتَّخذ إجراءات حقيقية في هذا الشأن إلا مع بداية الربع الثاني من القرن الثامن عشر، ويرجع ذلك إلى شخصية شهيرة في تاريخ الفكر العثماني، وهو إبراهيم أفندي متفرقة، الذي كتب على يديه بداية الطباعة في إسطنبول بالأحرف العربية.

وينحدر إبراهيم من أصول مجرية، حيث وفد إلى العاصمة العثمانية في العشرين من عمره، واعتنق الإسلام، ودخل في خدمة السلطنة، وقُدِّر لإبراهيم متفرقة أن يكون من كبار دعاة الإصلاح في إسطنبول، ويُذكر لإبراهيم متفرقة أنه كتب رسالة بعنوان “وسيلة الطباعة”، أوضح فيها أهمية الطباعة، وضرورة انتشارها في بلاد المسلمين، حتى لا يتخلَّفوا عن ركب الحضارة، الذي قطعت أوروبا فيه شوطًا كبيرًا، وساهم في ذيوع فكرته أنه في الوقت نفسه أشار السفير العثماني في باريس “محمد أفندي” إلى أهمية ما رآه في باريس من شيوع الطباعة وانتشار الكتب.

وعلى إثر ذلك صار هناك جدل كبير في إسطنبول حول هذا الشأن، ومدى جواز الطباعة بالأحرف العربية من عدمه، وأدى هذا الجدل إلى صدور فتوى في عام (1726) بجواز تأسيس مطبعة بالأحرف العربية، مع منع طباعة الكتب الدينية، وبناءً على هذه الفتوى وافق السلطان العثماني على تأسيس المطبعة، وبالفعل تأسست في عام (1727) مطبعة إسطنبول التي عُرفت بمطبعة إبراهيم متفرقة؛ نظرًا لإشرافه عليها، هذه المطبعة التي لعبت دورًا مهمًّا في الحياة الفكرية، على الرغم أنها توقفت لفترات متقطعة لمدة خمس وأربعين سنة لأسباب متعددة؛ إذ قامت المطبعة بطباعة العديد من الكتب في مجالات شتى مثل التاريخ والعلوم البحرية والجغرافيا، فضلًا عن السير والقواميس للغات العربية والتركية والفرنسية والفارسية.

ويمكننا أن ندرك مدى أهمية المطبعة وأثرها المباشر في تغيير النمط التقليدي للدولة العثمانية من خلال أحد أهم الكتب التي طبعتها المطبعة، وهو كتاب إبراهيم متفرقة نفسه، وعنوانه “أصول الحكم في نظام الأمم”؛ حيث قدَّمه إلى السلطان الجديد محمود الأول عام (1731)، في محاولة لإصلاح نظام الحكم العثماني، وهو ما كانت تخشاه القوى التقليدية في الإدارة العثمانية.

وبالقطع ترتب على هذا التأخر الفادح في دخول المطبعة إلى إسطنبول تأخُّر مثيل في دخول المطبعة إلى الولايات العربية المحتلة من الدولة العثمانية، وإذا أخذنا حالة القاهرة، التي كانت تعتبر المدينة الثانية في الدولة العثمانية بعد إسطنبول، لم تعرف المطبعة إلا مع مطلع القرن التاسع عشر؛ إذ جاءت المطبعة العربية إلى القاهرة في مَعِيَّة الحملة الفرنسية على مصر (1798- 1801)، حيث حرص نابليون على إحضار مطبعة عربية معه لإصدار الأوامر ونشرها وتوزيعها على الأهالي، وتوضح المصادر التاريخية أن كل أهالي القاهرة ومعظم علماء الأزهر لم يروا من قبل هذا الاختراع العجيب بالنسبة لهم، وعلينا أن ننتظر قليلًا حتى عصر محمد علي ونشأة مطبعة بولاق، قبل الحديث عن دخول حقيقي للمطبعة في ثاني مدينة في الدولة العثمانية.

هكذا أدَّت النظرة القاصرة للسلاطين العثمانيين الأوائل، ورجال الدين التقليديين، إلى حرمان المسلمين والولايات العربية من الاستفادة من هذا الاكتشاف الثقافي الكبير الذي عرفته أوروبا منذ منتصف القرن الخامس عشر.

- أكمل الدين إحسان أوغلي، الدولة العثمانية.. تاريخ وحضارة (إسطنبول: منظمة المؤتمر الإسلامي، 1999).

- خليل صابات، تاريخ الطباعة في الشرق العربي، ط2 (القاهرة: دار المعارف المصرية، 1966).

- سيد مصطفى، نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطينية، تحقيق وتقديم: خالد زيادة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1979).

- إبراهيم عبده، تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال الحملة الفرنسية 1798- 1801، ط2 (القاهرة: المطبعة النموذجية، د.ت).

الادِّعاء العثماني المزيَّف

في دعم التعليم في الجزيرة العربية

يقف القارئ مندهشًا من بعض الطروحات الفكرية التي تبَنَّاها بعض المؤرخين ممن ادَّعى العروبة، وطفق يدافع دفاعًا مستميتًا عن الدولة العثمانية والحياة الثقافية فيها، والتطور المزعوم الذي مرَت به خلال المراحل التاريخية للدولة، بدءًا باللغات في البلاد العثمانية ومراحل تطورها، وصولًا إلى مصطلح اللغة العثمانية الجديدة في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، وانتهاءً بتغيير الحروف العربية إلى اللاتينية.

تحدَّثنا عن الكتابات السياسية العثمانية والكتابة التاريخية، والرحلات العثمانية والأدب العثماني، وأدوات نشر الثقافة والمعرفة في البلاد العثمانية، ومنها المدارس والتكايا، والطباعة، والنشر، وخلافه، وكل ما ذكره المؤرخ جرَّاء الرد على التهمة التي وُجِّهت للدولة العثمانية بالجمود الفكري الذي أصاب معظم الولايات العثمانية، واتهم العرب أو “القوميون العرب” بتبنِّي هذا الطرح، الذين استقَوه من المستشرقين على حد زعمهم! فكأن القارئ يرى أن الولايات العربية كانت بالفعل تشهد عصرًا من الازدهار الفكري والتطور في المناحي الثقافية، وهو أمر مخالِف للحقيقة والواقع الذي عاشته المنطقة العربية، وعلى وجه الخصوص الجزيرة العربية، من تجهيل متعمَّد، ونشر للطرق الصوفية المنحرفة وخزعبلاتها الغريبة في بعض أنحائها، التي جعلت من الفرد تابعًا ومنفِّذًا لأوامر شيخه ومولاه دون تبصُّر ورَوِيَّة.

ورغم العزلة الثقافية والعلمية التي عاشتها المنطقة العربية، وتَرَدِّي الأحوال الاجتماعية، التعليمية، والدينية، نجحت الدولة السعودية الأولى في الجزيرة العربية في التصحيح العقدي بعد التشويه العثماني له، ودعم العلم والثقافة خلال القرن الثامن عشر الميلادي، بقيادة الإمام محمد بن سعود لمحاربة الجهل ونشر النور والثقافة العربية الإسلامية بعيدًا عن التأثيرات العثمانية المنحرفة.

وقد نجح السعوديون في إنقاذ الجزيرة العربية من تلك البدع والانحرافات الدخيلة على المجتمع العربي، وانتشر صداها من قلب الجزيرة العربية في عدد من البلدان العربية، وتأثرت بها قيادات سياسية ودينية في شمال وغرب أفريقيا، مما أشعر السلطان العثماني بخطورة ذلك الفكر السعودي على كيانه وعرشه، وعلى ما اعتادت عليه الدولة العثمانية من الانحرافات الفكرية والعقدية، فأمر السلطان العثماني ولاته في العراق والشام بالقضاء على الدولة السعودية الأولى، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

الدولة السعودية الأولى في سنوات قليلة قامت بما لم يستطع المحتلُّ العثماني فِعله خلال قرون في الجزيرة العربية.

بعد اتساع نطاق الدولة السعودية العربية الأصيلة وانتشار فكرها بين الناس؛ كلَّف السلطان العثماني مرة أخرى واليه على مصر للقضاء عليها والحد من انتشار فكرها المتجدد، وبعد سنوات عديدة تمكَّن من تدمير الصرح العربي في جزيرتهم، ولكنه فشل في إخماد جذوة الفكر المتجدد في نفوسهم رغم الصعاب والمِحَن التي واجهوها من الحملات العثمانية الغاشمة والظالمة.

ولو ألقينا نظرة سريعة على ما خلّفه العثمانيون من إرث تعليمي في الجزيرة العربية، الذي تمثَّل ببناء بعض المدارس الحكومية الابتدائية والرشدية في الحجاز والأحساء على استحياء، الذي أوجبت فيه الحكومة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي نظام إنشاء مدرسة ابتدائية في كل مدينة وقرية يدرس فيها القرآن الكريم والتجويد والقراءة ومختصر التاريخ العثماني، وغيرها من مواد دراسية، وعن ذلك يذكر عبد العزيز عوض في كتابه “الإدارة العثمانية في سوريا”: “إلزامية التعليم الابتدائي لم تكن سوى حبر على ورق، وأنها مجرد نظام اقتباس من الأنظمة الغربية دون دراسة لإمكانيات الدولة المالية التي عجزت عن افتتاح المدارس في المدن فضلًا عن القرى”.

فتلك المدارس المشار إليها لم تكن سوى مكاتيب الصبيان المنتشرة في الحجاز والأحساء، وهي لم تكن تحت إشراف الدولة العثمانية أو من إنشائها، فهي من الأعمال الخيرية للأثرياء والمُحسِنين، والسالنامات العثمانية المختلفة ذكرتها ضمن عملية الإحصاء لها عن كل ولاية، وهي ليست من أعمال الحكومة العثمانية.

وأما بالنسبة للمدارس الرشدية – أي المتوسطة – إضافة إلى الإعدادية فقد أنشئ بعضها بشكل محدود في ولاية الحجاز ومتصرفية الأحساء، وقد واجهت عدم قبول من الأهالي؛ لعدم ثقتهم بتلك المناهج، ولاعتمادها على التعليم باللغة التركية، وهو ما نفَّر العرب من تلك المدارس، فالدولة العثمانية لم تكن حريصة على تعليم العرب والرقي بهم بما يتماشى مع ظروف ذلك العصر، مع ما أبْدَوه من محاولات غير جادة في ذلك.

- أكمل الدين إحسان أوغلي، الدولة العثمانية.. تاريخ وحضارة، ترجمة: صالح سعداوي (إسطنبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنن والثقافة الإسلامية، 1999).

- عبد الرحيم بنحادة، العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة (الدار البيضاء: اتصالات سبو، 2008).

- عبد العزيز عوض، الإدارة العثمانية في سوريا 1864-1914 (القاهرة: دار المعارف، 1969).

- عبد الله السبيعي، الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثماني الثاني 1288-1331ه/1871-1913 (الرياض: د.ن، 1999).

- علي محافظة، حركات الإصلاح والتجديد في الوطن العربي والتحديات التي تواجهه (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2011).

- وليم أوكسنولد، الدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب الحجاز تحت الحكم العثماني، ترجمة: عبد الرحمن سعد العرابي (جدة: مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، 2016).

في حالة من العُزلة والتزييف

فرض العثمانيون واقعًا من الجهل والتأخر حفاظًا على سيطرتهم على العالم العربي

استخدم العثمانيون في طريقة احتلالهم للدول العربية أسلوب العزلة الثقافية والعلمية، وحوَّلوا الشعب العربي إلى كتلة بشرية غير متعلمة، تهيم في الأراضي بلا هدف ولا أمل ولا مستقبل، وتم استخدامهم كجنود في معاركهم المختلفة، حيث يتم شحن الشباب العربي دون تدريب إلى ساحات القتال، حيث يَفنُون هناك بلا مبرِّر، وتم الاستفادة من بلادهم كممرات اقتصادية، ومناطق يتم جلب المواد الخام منها، وتحصيل الزكوات والرسوم من سكانها.

الاحتلال العثماني للدول العربية كان رجعيًّا ما ورائيًّا، ولم يكن أسلوبًا عفويًّا، ولا أخطاء إدارية، كما يحاول البعض من المعاصرين المنتمين للتيار العثماني قوله، ولم تكن أيضًا سياسة يتطلَّبها واقع التعامل مع الأرض العربية كما وصفها العثمانيون، فقد حكم الأمويون والعباسيون الأراضي العربية، ولم يستخدموا سياسة الأرض المحروقة، ولا التجهيل المتعمَّد، ولا فرض العزلة الثقافية والعلمية على أبنائها كما فعل العثمانيون.

وحتى عند مقارنة العثمانيين بالمماليك سنجد أن المماليك نجحوا في إنقاذ المشرق من الخطر المغولي، وأنه لولا اتحاد بلاد الشام ومصر في ذلك الوقت ما أمكن تحقيق الانتصار على المغول، على عكس العثمانيين الذين كانوا يفرقون بين البلدان والشعوب، كما أن المماليك لم يتعمَّدوا إغراق البلاد العربية في الجهل، بل أعطوهم مكانتهم، حتى إنهم أبقوا الخليفة العباسي كرمزية عربية للحكم.

نظام الحكم القهري:

لم يكن الأسلوب المتَّبَع في نظام الاحتلال العثماني للأقاليم العربية رشيدًا، بل تعمَّد السلاطين وولاتهم عدم إدخال أي تحديثات بهدف ضمان ولاء الأقاليم واستمرار نفوذهم فيها، كما حرص العثمانيون على اتِّباع أسلوب سياسي ضد القوى المحلية وتجريدها من مكانتها وقوتها، واستخدام سياسة (فرِّق تَسُد)، التي تقوم على إثارة الضغائن والأحقاد والصراعات بين القوى المحلية حتى تضعف ولا تَقدِر على تهديد السيادة العثمانية في مناطق النفوذ.

تقول الدكتورة بثينة عباس الجنابي في كتابها “نظم الحكم والإدارة العثمانية في الوطن العربي”: “إن نظام الإدارة العثمانية في البلاد العربية التي سيطرت عليها الدولة العثمانية زهاء أربعة قرون كان نظامًا مركزيًّا – قاسيًا – حيث قسم العثمانيون البلاد العربية التي خضعت لهم إلى ولايات صغيرة؛ كي يسهل السيطرة عليها”.

كان السلطان يمثِّل أعلى سلطة في الدولة العثمانية، وكانت سلطاته مستمَدة من قوة الجيش الإنكشاري، وأهم مؤسسات السلطنة هي البلاط، وكان أعضاؤه يتمتعون بامتيازات كبيرة، كما كان للنساء دور كبير في البلاط، سيما إبَّانَ ضعف الدولة، حيث كانت أم السلطان وزوجته تلغي بعض القرارات التي يتخذها السلطان نفسه، هذه الأمور أدَّت بالتأكيد إلى ضعف الدولة وانهيارها.

خلال حقبة الحكم العثماني للوطن العربي – البالغة حدود أربعة قرون – حافظ العثمانيون على النظام الإقطاعي، وبصورة عامة حافظوا على الشكل الإداري القديم، حيث لم يكن للدولة العثمانية رغبة في إحداث أي تغيير جوهري على البلاد التي احتلوها.

التجهيل والقطيعة الثقافية:

استخدم العثمانيون مع العالم العربي سياسة التجهيل والتأخير الثقافي، وكانت سياسة متعمَّدة، وعند تفكيك الحياة اليومية للشارع العربي في عصر الاحتلال العثماني وحال الشارع العثماني نفسه، سنجد الفرق شاسعًا جدًّا، فالتعليم منتشر داخل الإقليم التركي، والمعمار في أعلى صوره، والتنمية مزدهرة من مستشفيات ودُور رعاية وطرق مرصوفة ومكتبات، وحمامات عامة، في المقابل لم يَحظَ العالم العربي بأي شيء من مظاهر التحضر والتنمية، فلا مستشفيات ولا مدارس نظامية، ولا طرق معبَّدة، ولا مباني ومعمار يساوي مباني إسطنبول – والجزيرة العربية خير شاهد على ذلك – كما أن التعليم العربي محرَّم أو متجاهَل تمامًا، وغير موجود في البنية الإدارية، كما سمح بانتشار الجهل والطرق الدينية، بل دعم انتشارها؛ كونها أحد أساليب التفتيت والتقسيم والسيطرة.

حرص العثمانيون على تقسيم العالم العربي لمناطق ضعيفة لسهولة السيطرة عليها.

يقول الباحث خليل علي حيدر في منشور له بعنوان “فساد التعليم العثماني”: “لم يكن التعليم النظامي العام وحده متخلِّفًا أو غائبًا في العالم العربي في الحقبة العثمانية، بل حتى التعليم الديني نفسه، رغم قِدَم جذوره وتاريخ مؤسساته، بل لا يزال هذا التعليم في العالم الإسلامي غاية في السطحية والتخلف وتوارُث المناهج، والتضييق على حرية البحث ومنع التجديد – بسبب الإرث العثماني-، مقارنةً بالجامعات المتخصِّصة بالدراسات اليهودية والمسيحية”.

كما حمَّل الباحث والمؤرخ الجزائري عمار هلال – في كتابه “أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر” – العثمانيين مسؤولية إصابة العالم العربي الإسلامي بالضعف الثقافي والحضاري، معتبرًا القرن العاشر الهجري أكثر مرحلة من مراحل التقهقر، الذي مسَّ جميع النواحي، وفي مقدمتها العلوم وأصحابها التي استمرت طيلة عصر الاحتلال العثماني.

أما محمد كرد علي في كتابه “الإسلام والحضارة العربية” فيقول: “من أدهش ما يُدَوَّن في عهد الترك العثمانيين أن أحد وزراء المعارف المتأخرين كان يضع مناصب التدريس في المدارس الثانوية في المزاد، ويتولى المنصب المدرسي الذي يقبل بأدنى سعر ممكن، مهما بلغ من جهله في المادة التي أخذ على نفسه تدريسها بهذا الراتب الضئيل، وحدث أنهم وسَّدوا دروس الدين إلى غير المسلمين في المدارس الثانوية، وكان من العادة في المدارس الوسطى بالولايات العربية أن يُعهد إلى أبناء العرب الذين لا يُحسِنون التكلم والكتابة بالتركية بتدريس الآداب التركية، وإلى الأتراك الذين لا يُجِيدون تأليف جملة واحدة بالعربية أن يدرسوا الصرف والنحو والمنطق والبيان العربي، أما المدارس الابتدائية فمُعَلِّموها خرجوا على الأكثر من غمار الجهلاء، وليس غير بعض المدارس العالية في العاصمة كالمدارس الملكية والحربية والطب والهندسة في أواخر أيام الدولة، يتولى التدريس فيها علماء أجلاء من الترك والعرب والأرمن والروم والفرنسيين والألمان وغيرهم”.

النشاط العلمي الديني:

لقد أصاب العلوم العقلية تدهور كبير، وانتهت تمامًا في بعض المناطق العربية، في تراجع محسوس عن العهود الإسلامية السابقة، أما العلوم الدينية وبالرغم من احتلال العثمانيين للحرمين الشريفين، ومراكز دينية أخرى كالأزهر والقيروان، والجامع الأموي في دمشق، إلا أن ذلك لم يسهم في ازدهار حركة ثقافية وعلمية في الوطن العربي، بل استُخدِمت كمنصات عثمانية فقط لتشريع الاحتلال، دون أن يُسمح لها أن تتحول لمنارات علمية وثقافية كما كان الحال في العصرين الأموي والعباسي.

- بثينة الجنابي، “نظم الحكم والإدارة العثمانية في الوطن العربي”، مجلة كلية التربية الأساسية، مجلة 17، ع71 (2011).

- عمار هلال، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر، ط2 (الجزائر: ديوان المطبوعات العربية، 2017).

- محمد كرد علي، الإسلام والحضارة العربية (القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2017).

- محمد بوسلامة، “المشرق العربي تحت الحكم العثماني”، مجلة الخلدونية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، المجلد 9، ع2 (2016).

- خليل حيدر، “فساد التعليم العثماني”، منشور في صحيفة الأيام البحرينية على الرابط: https://2u.pw/IgAWarn