استبدل "الطربوش" بالطاقية اليهودية

عبدالحميد

باع فلسطين ثم بكى عليها

من هو السلطان عبدالحميد؟!

هو الحاكم الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، وتُقسم فترة حكمه إلى قسمين، الدور الأول وقد دام مدة سنة ونصف ولم تكن له سلطة فعلية فيه، والدور الثاني وحكم خلاله حكمًا فرديًّا وقد دام قرابة ثلاثين سنة، ويسمى “دور الاستبداد”، وهو الذي دفع كثيرًا من المقاطعات والشعوب لطلب الاستقلال والبحث عن الخلاص من الظلم العثماني الذي وقع عليهم بسبب سياسات عبدالحميد.

تولى السلطان عبدالحميد الحكم في 31 أغسطس (1876م)، وخُلع بحركة داخلية شارك فيها أخوه السلطان محمد رشيد الخامس الذي خلفه فيما بعد في 27 أبريل (1909م)، فوُضع رهن الإقامة الجبريّة حتى وفاته في 10 فبراير (1918م)، وأطلق عليه لقب “السلطان الأحمر”، وشهد حكمه العديد من الأحداث الجسام التي غيرت خريطة العالم، مثل الحرب مع روسيا وأرمينيا والعرب، إضافة إلى انهيار اقتصادي وعسكري في بلاده.

علاقته باليهود

نال عبدالحميد 20 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع فلسطين.

النمساوي الغامض الذي فتح باب الصداقة بين هرتزل وعبدالحميد

فيليب مايكل دي نيولنسكي (1841-1899) Philipp Newlinski، صحافي يوصف بأنه سياسي نمساوي، عمل مسؤولاً عن الإدارة السياسية في السفارة النمساوية في إسطنبول واستطاع خلالها أن يبني علاقة صداقة وثيقة مع السلطان عبدالحميد. ترك العمل الدبلوماسي عام (1879) وأقام في باريس كصحافي ثم أسس وكالة أنباء في فيينا وأصدر نشرة “بريد الشرق” اليومية.

وفي العام (1896م) تواصل معه مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل وأقنعه بمساعدة الحركة الصهيونية طالبًا منه الترتيب للقاء مع عدد من القادة العثمانيين على رأسهم السلطان عبدالحميد الثاني. ومن هنا بدأت الحكاية التي أسفرت فيما بعد عن تسليم فلسطين لليهود في صفقة كبرى بين عبدالحميد وهرتزل.

يذكر تيودور هرتزل في مذكراته أن نيولنسكي أخبره بأن السلطان عبدالحميد وثق به، حتى أنه كلفه بالتوسط بين السلطنة وبين الأرمن الذين شنوا حرب استقلال ردًّا على المذابح العثمانية في حقهم، وبالفعل قابلهم نيولنسكي في بروكسل ولندن وباريس ليفاوضهم على الخضوع للدولة العثمانية مقابل عدد من الإصلاحات التي طالبوا بها ورفضها السلطان سابقًا، حيث قال نيولنسكي أن أفضل طريقة للتأثير على السلطان هي مساندته في قضية الأرمن، وهو ما أكده هرتزل في مذكراته عن اتصالات أجراها مع زعماء الأرمن في أوروبا من أجل التهدئة والقبول بعرض السلطان عبدالحميد لإصلاح العلاقة معهم.

زيارة هرتزل لإسطنبول

بعد أن كسب الوسيط النمساوي نيولنسكي ثقة السلطان عبدالحميد، بدأ في إقناعه بجدوى العلاقة مع هرتزل، وهي العلاقة التي تحولت لصداقة بين السلطان ومؤسس الحركة الصهيونية، وقد وافق السلطان على زيارة هرتزل والالتقاء بأركان حكومته، وكانت هذه الزيارة الأولى لكنها واحدة من خمس زيارات لاحقة وثقت العلاقة بين الطرفين.

وبالفعل رتب نيولنسكي زيارة لهرتزل إلى إسطنبول في 18 يونيو (1896م) وكانت زيارته الأولى، حيث بدأت بالالتقاء بابن “الصدر الأعظم” رئيس الوزراء جاويد بك، وكان السبب هو معرفة نوايا هرتزل دون أن تحسب لقاءً رسميًّا، ودار اللقاء حول ثلاثة أسئلة، الأول عن مصير الأماكن المقدسة -المسجد الأقصى- فوعده أن تكون خارج حدود الدولة اليهودية لتكون لجميع الأديان وليست لأحد بمفرده، ثم سأله عن العلاقة بين الدولة اليهودية وتركيا، فقال هرتزل: رغم رغبتي في الاستقلال لكن يمكن الوصول لتبعية صورية في الحكم كالموجودة في مصر وبلغاريا، وكان السؤال الثالث عن نوع الحكم في الدولة اليهودية، فكان جواب هرتزل: “جمهورية ارستقراطية”، فنصحه جاويد قائلاً: إياك أن تذكر كلمة جمهورية أمام السلطان لأن الناس في تركيا يخافون منها كالموت.

وفي اليوم الثاني 19 يونيو (1896م) بدأت اللقاءات الرسمية ليلتقي هرتزل مع الصدر الأعظم خليل رفعت باشا الذي استمع إليه بهدوء ثم قال: فلسطين كبيرة في أي جزء منها تفكرون؟ فقال هرتزل: إن هذا يعتمد على ما سنقدمه نحن من منافع.

وختم هرتزل جولة زيارته الأولى إلى إسطنبول بلقائه أحد رجال وزارة الخارجية، ويدعى نوري بك وعرض عليه تحرير تركيا من بعثة حماية الديون التي أثقلت كاهل السلطنة، وهي البعثة التي هدفت إلى التأكد من سداد السلطنة لديونها الدولية، وتكاد تكون أطبقت على مفاصل الاقتصاد العثماني، وهو ما سر به نوري بك بهذا لكنه سأل عن الأماكن الإسلامية في فلسطين، فطمأنه هرتزل وقال له: “تذكر أننا المشترون الوحيدون لشيء لا قيمة له أبدًا ولا يرجى منه نفع لغيرنا ومشترون بأسعار مرتفعة”.

خلال الزيارة الأولى التي قام بها هرتزل لإسطنبول، لم يستطع الالتقاء بالسلطان لكنه روى في مذكراته نقلاً عن الوسيط النمساوي: “عندما التقى نيولنسكي بالسلطان سأله عبدالحميد: هل اليهود مصممون على أخذ فلسطين بأي ثمن؟ ألا يمكن أن يعيشوا في أي بلد آخر، فرد نيولنسكي: فلسطين مهدهم وإليها يريدون العودة، فقال السلطان: لكنها مهد الأديان الأخرى كذلك، فقال نيولنسكي: إذا لم يستطع اليهود أخذ فلسطين فسوف يذهبون إلى الأرجنتين”.

غادر هرتزل تركيا في 28 يونيو (1896م) دون أن يقابل السلطان، لكنها لم تكن النهاية فقد فسرها هرتزل في رسالة بعثها بشأن مباحثاته مع السلطان العثماني إلى صادوق خان وهو كبير حاخامي باريس وفرنسا والرئيس الفخري لحركة أحباء صهيون، قال فيها: “أخذ السلطان علمًا بمشروعي “فلسطين لليهود” لقد عاملني بامتياز من عدة نواح جعلتني أفهم أنه يمكن عقد الصفقة إذا وجدنا الصيغة المناسبة. إنها مسألة حفظ ماء الوجه، وقد تلقيت العرض التالي من حاشية السلطان: يدعو السلطان اليهود بحفاوة للعودة إلى وطنهم التاريخي وليستقروا هناك بحكم ذاتي مستقلين إداريًّا وتابعين للإمبراطورية التركية ومقابل ذلك يدفعون له ضريبة”، ويتحدث هرتزل أيضًا عن اتصالاته مع سياسيين وممولين يهود في لندن وباريس بغرض إشراكهم في مشروع الدعم المالي.

بين عبدالحميد ونيوليسكي

بالتأكيد أن وجهات النظر حول فلسطين بين الوسيط النمساوي الذي مثَّل هيرتزل وبين السلطان عبدالحميد لم تكن حول مبدأ بيع فلسطين، بل حول إدارة القدس فقط، إذ تقول رسالة نشرها “مركز الدراسات الفلسطينية” بين نيوليسكي وهرتزل مفادها التالي: “السلطان قال إنه لن يتخلى أبـدًا عـن القـدس. يجـب أن يبقـى جـامع عمـر بيـد المسـلمين دائمًـا. قلـت لـه: سندبر هذا الأمر وسـنجعل القـدس خـارج حـدود الدولـة، وبهـذا لا تكـون لأحـد وحـده وتكـون للجميـع في الوقــت نفســه، المكــان المقــدس يمتلكــه كــل المــؤمنين، بلــد الثقافــة والأخــلاق المشــتركة”.

وفي إطار العلاقة المميزة بين اليهود والسلطنة العثمانية والتي تؤكدها علاقة هرتزل مع السلطان، اندفعت المنظمة الصهيونية لدعم السلطنة العثمانية ماليًّا بمبالغ طائلة، وهنا ينشر أيضًا المركز الفلسطيني للدراسات الوثيقة التالية: “اقتراح هرتزل مساعدة الدولة العثمانية ماديًّا في مقابل فلسطين. بالنص التالي: تُصرف عشرون مليون ليـرة تركيـة لنصـلح الأوضـاع الماليـة في تركيـا، نـدفع مـن هـذا المبلـغ مليونين بدل فلسطين. وهذه الكمية تستند على تحويل رأس مال من مدخول الحكومة الحاضـر الـذي هــو ثمــانون ألــف ليــرة تركيــة في الســنة. وبالثمانيــة عشــر مليونــًا تحــرر تركيا مــن بعثــة الحمايــة الأوربيــة أمــا أصــحاب الأســهم مــن الفئــات الأولى والثانيــة والثالثــة والرابعــة فســوف نحملهــم علــى الرضى بإزالة البعثة وذلك بإعطائهم امتيازات خاصة، فوائد أعلى وتمديدًا لملكية الأرض.

كلف الحاكم الجديد بتوفير الأراضي للمهاجرين وإعفائهم من التأمين.

هرتزل يراسل صديقه السلطان

“ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من 20 مليون جنيه إسترليني يقوم على الضريبة التي يدفعها اليهود المستعمرون في فلسطين إلى جلالته. تبلغ هذه الضريبة التي تضمنها جماعتنا 100 ألف جنيه إسترليني في السنة الأولى وتزداد إلى مليون جنيه إسترليني سنويًّا ويتعلق هذا النمو التدريجي في الضريبة على هجرة اليهود التدريجية إلى فلسطين. أما سير العمل المفصل فيتم وضعه في اجتماعات شخصية توضع في إسطنبول”.

مقابل ذلك يهب جلالته الامتيازات التالية: الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي لن تكون فقط غير محددة بل تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة. يُعطى المهاجرون اليهود الاستقلال الذاتي المضمون في القانون الدولي في الدستور والحكومة وإدارة العمل في الأرض التي تقرر لهم (فلسطين كدولة شبه مستقلة)، ويجب أن يقرر في مفاوضات إسطنبول الشكل المفصل الذي ستمارس به حماية السلطان في فلسطين اليهودية وكيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام والقانون بواسطة قوات الأمن الخاصة بهم.

قد يأخذ الاتفاق الشكل التالي: يصدر جلالته دعوة كريمة إلى اليهود للعودة إلى أرض آبائهم. سيكون لهذه الدعوة قوة القانون وستبلغ الدول بها مسبقًا.

دور عبدالحميد في بيع فلسطين لليهود

فتح أبواب فلسطين لليهود واستجاب لمطالبهم بعزل حاكم القدس.

بسبب ثورة "عرابي" وعدم الرغبة في التصادم

عبدالحميد الثاني سلَّم مصر للاستعمار الإنجليزي

تعتبر الثورة العرابية واحدةً من أهم الثورات الوطنية المصرية، وقعت أحداثها بين عامي (1881-1882م)، وتأتي أهميتها لأسبابٍ عدَّة في مقدمتها زمن الثورة؛ إذ إنه من النادر وقوع ثورة وطنية بهذا الحجم والتأثير في منطقة الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، إذ إنها في الغالب نشطت مع مطلع القرن العشرين بشكلٍ ملحوظ.

ومن أهمية الثورة العرابية أنها في حقيقة أمرها كانت نتاجًا لحراك اجتماعي وثقافي كبير شهدته مصر منذ عصر محمد علي، ومتغيرات عصره في جوانب التعليم الحديث وإنشاء جيش وطني حديث قائم على مبدأ التجنيد. من هنا نشهد عودة المصريين إلى حياة الجندية من جديد لأول مرة ربما منذ انتهاء عصر الفراعنة، أو على أقصى تقدير عصر البطالمة. ولا نستطيع أن نُهمِل النهضة النيابية وخاصةً مع إنشاء مجلس شورى النواب في مصر لأول مرة في عام (1866م) في عصر الخديو إسماعيل، يضاف إلى ذلك ارتفاع الأصوات المُطَالِبة بإعداد دستور يُنَظِّم أوضاع البلاد، ذلك أدى إلى طرح مشروع دستور سنة (1881م)، ويرى البعض أنه كان دستورًا متقدمًا بمعايير ذلك العصر.

رفض محمد علي رغبة ابنه إبراهيم باشا في ترقية الجنود المصريين إلى رُتَب الضباط، قائلاً له أن أول جندي مصري سيرُقى إلى رُتَب الضباط سرعان ما سينقلب على أسرتنا بل على الدولة العثمانية نفسها، بحكم أن مصر كانت ما تزال ولاية عثمانية ولكن ذات طابع خاص وامتياز لأسرة محمد عليّ.

وبالفعل عندما تم ترقية أحمد عرابي ورفاقه إلى رُتَب الضباط في عصري سعيد باشا والخديو إسماعيل، سرعان ما بدأت الروح القومية المصرية تدب في قلوبهم وتنامى الإحساس المصري، وبدأت حركة استهجان ثم رفض احتكار الأتراك والشراكسة للرُتَب الكبرى في الجيش المصري، وظهرت المطالبات بضرورة ترقية الضباط المصريين إلى المناصب العليا.

تلاقت دعوة تمصير الجيش مع دعوات مدنية أخرى بتمصير الحياة السياسية في مصر، وحدث تحالف بين أحمد عرابي ورفاقه من الضباط المصريين وبعض المفكرين والساسة المصريين أدى إلى ظهور الشعار الذي أصبح رمزًا للثورة العرابية، بل والحركة الوطنية المصرية بعد ذلك وهو شعار “مصر للمصريين”.

رفع بعض أعضاء مجلس شورى النواب مطالبات بضرورة عزل الخديو توفيق لأنه يقف في صف الأجانب، وتم تشكيل وزارة وطنية برئاسة الشاعر الكبير محمود سامي البارودي تولى فيها أحمد عرابي منصب وزير الحربية.

إلا أن الدول الأوربية- وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا- رفضت هذا الأمر ونظرت إلى حركة عرابي على أنها تهديدٌ للمصالح الأوروبية وللأجانب المقيمين في مصر، وأيضًا لسلامة الملاحة في قناة السويس. ورد عرابي على ذلك بإعلانه حماية الأجانب في مصر واحترام حقوق الملاحة في القناة.

السلطان الأحمر كان منفذًا للرغبات الاستعمارية.

وعلى الرغم من محدودية تأثير هذا القرار على مشاعر عامة المصريين، إلا أنه كان بمثابة سحب الشرعية عن عرابي من جانب الدولة العثمانية التي كانت ما تزال صاحبة السيادة على مصر من ناحية القانون الدولي، كما أنه منح التدخل العسكري الإنجليزي ضد عرابي غطاءً شرعيًّا، بحجة أن عرابي يعتبر من العصاة على شرعية الدولة. وبالفعل احتلت بريطانيا مصر عام (1882م) وقمعت الثورة العرابية، وتم إلقاء القبض على أحمد عرابي ورفاقه، وجرى نفيهم إلى جزيرة سيلان. وترتب على ذلك بقاء الاحتلال الإنجليزي لمصر حتى عام (1954م) عندما خرج آخر عسكري إنجليزي بعد عقد معاهدة الجلاء بين مصر وبريطانيا.

ومُؤَكَّد أن الموقف المتخاذل من جانب الدولة العثمانية تجاه الثورة العرابية يُعَدُّ حرجًا كبيرًا لدى التيار القومي المصري حتى اليوم، ويحاول المؤرخ التركي سليمان جوقة باش في كتابه “السلطان عبدالحميد الثاني: شخصيته وسياسته” إيجاد مبررات لموقف عبدالحميد الثاني وإعلانه عصيان عرابي، إذ يرى أن بريطانيا كانت قد قررت احتلال مصر نظرًا لوجود قناة السويس وأهميتها في الوصول إلى الهند أكبر مستعمراتها، وأن عبدالحميد كان يرفض ثورة عرابي ويرى أنها تعطي إنجلترا مُسَوِّغًا للتدخل في مصر بل الأكثر من ذلك أن عبدالحميد “كان يرى في عرابي باشا ما هو إلا ألعوبة في يد الإنجليز”. ويرى جوقة باش أن السلطان عبدالحميد أرسل بعض مندوبيه إلى عرابي من أجل دفعه إلى ترك السلطة لكن عرابي رفض، بل طلب عرابي من السلطان عبدالحميد إرسال قوات عثمانية إلى مصر لمساعدة عرابي في التصدي للهجوم الإنجليزي على مصر، لكن السلطان رفض بحجة عدم الرغبة في الصدام مع بريطانيا!

خذلان عبدالحميد للعرب بدأ من مصر

النكبة الروسية في خدمة دكتاتورية السلطان العثماني

جوقة: عبدالحميد

"كطفلٍ خائف جُلد ظهره بهراوة غليظة"

تميزت العلاقات الروسية العثمانية بتنافس كبير بين الإمبراطوريتين، آخذتان في بعض الأحيان بعدًا دينيًّا وفي أحيان أخرى بعدًا استعماريًّا واقتصاديًّا، حيث تمحور الصراع الديني بالأساس حول الامتياز المرتبط باحتكار المرجعية الدينية في المنطقة، خصوصًا بعد سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين وهو ما شكَّل فرصة تاريخية لروسيا القيصرية التي كانت ترى في نفسها الوريثة الشرعية للإمبراطورية البيزنطية.

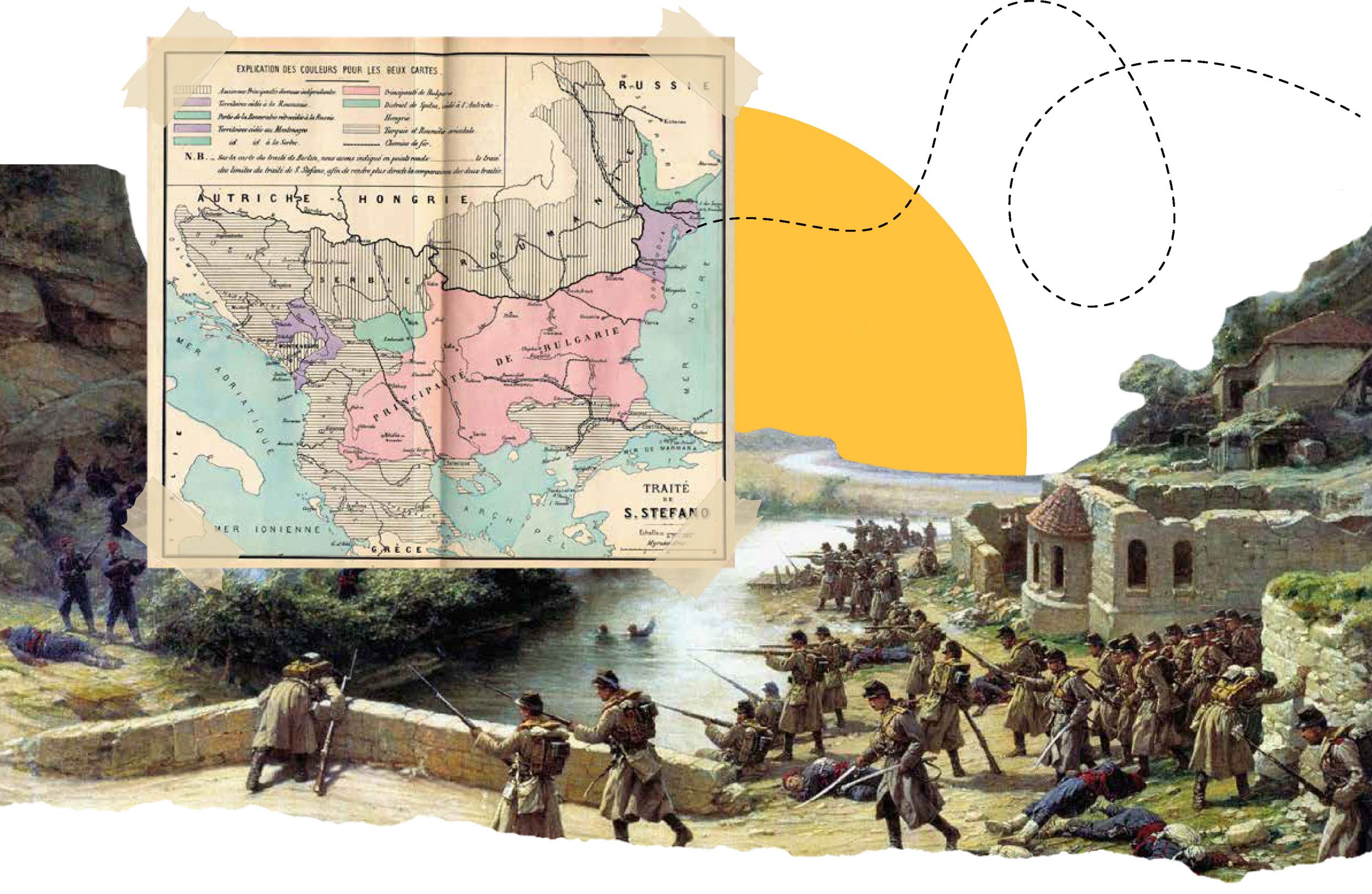

ومن الناحية الاستراتيجية، كانت روسيا عاجزة عن الوصول إلى مياه المتوسط الدافئة وهو ما دفعها إلى محاولة إجبار العثمانيين على السماح لهم باستعمال الممرات لأهداف تجارية وأخرى حربية وهو التدافع الذي أخذ أشكالاً عنيفة خصوصًا في القرن التاسع عشر حيث اندلعت حروب القرم (1853- 1856م)، التي انتهت بمؤتمر باريس الذي أعطى امتيازات كبيرة للعثمانيين قبل أن تندلع الحرب البلقانية (1877-1878م) التي انتهت بهزيمة مذلة للعثمانيين حين أُجبروا على توقيع معاهدة سان ستيفانو قبل أن تتدخل بعض الدول لإنقاذ ماء وجه السلطنة والدعوة إلى مؤتمر برلين الذي يمكن اعتباره البداية العملية لسقوط الدولة العثمانية وفتح ملف ما أطلق عليه بالمسألة الشرقية.

ويطلق اصطلاح المسألة الشرقية على جميع المشكلات التي ارتبطت بانهيار الدولة العثمانية داخليًّا وثورات الشعوب المحكومة منها، وأخيرًا يُحيل المصطلح على المصالح المتشابكة والمتضاربة للدول الأوروبية في الإمبراطورية العثمانية وتدخل هذه الدول في عملية الانهيار العثماني.

إن الغرض من دراسة علاقة السلطان عبدالحميد الثاني بروسيا ليس مرتبطًا بإعادة اجترار الوقائع التاريخية التي تحفل بها الكتب والمؤلفات التي رصدت العلاقة بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية، وإنما بمحاولة الإجابة عن الإشكالية المنهجية التي تعتبر مركز ثقل المقالة العلمية. وتبقى هذه الإشكالية، في اعتقادنا، مرتبطة بالجواب على السؤال التالي: كيف ساهمت الهزيمة العسكرية أمام روسيا في تقوية النفوذ السياسي للسلطان عبدالحميد الثاني؟ وكيف استفاد هذا الأخير من ظروف ما بعد الحرب لينجح في تحويل نظام الحكم في السلطنة من نظام برلماني إلى نظام ديكتاتوري جعل البعض يصف السلطان بـ “الطاغية”؟

في هذا السياق، كان الوضع السياسي الداخلي في أعقاب تولي عبدالحميد الثاني لولاية العهد متأزم جدًّا، حيث ظلت صورة إقصاء ومقتل أو انتحار السلطان عبد العزيز لا تفارق مخيلته، خاصة أن من تلطخت أيديهم بالدماء لازال بعضهم يتقلد مناصب مهمة ويتحرك بحرية تامة داخل المطبخ السياسي، وهو ما جعله يرتاب من هذه الطغمة، حيث ظل يردد بأن المتمردين والثوريين سوف يظلون مفسدين في كل زمان ومكان. وكان عبدالحميد ينتظر الفرصة المواتية للقضاء على هؤلاء المتربصين بكرسي السلطنة.

على الجهة المقابلة، كان الروس يرون في القسطنطينية رمزية دينية وأهمية استراتيجية لإشرافها على ممرات البوسفور والدردنيل المؤدية إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم فإن التحكم في هذه الممرات يعني ضمان حرية عبور السفن التجارية والحربية، خصوصًا مع تحول الثقل الاقتصادي إلى مرفأ أوديسا الروسي المطل على البحر الأسود.

مارس الروس وصايتهم على إسطنبول باعتبارها رمزية دينية لهم في عهد عبدالحميد الثاني.

القضية البلقانية

شكلت هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا ودول البلقان فرصة تاريخية لهذه الدول للمطالبة باستقلالها التام عن حكم العثمانيين، حيث اجتمعت مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية لتحقيق حلم استقلال هذه الدول. وإذا كان المعطى الديني حاضرًا في دعوات الاستقلال، فإن معظم الكتابات تقطع بأن الدافع الديني كان هامشيًّا أمام اتساع الفوارق الاجتماعية بسبب السياسات الاجتماعية السلبية للدولة العثمانية وأيضًا تصاعد الاتجاهات القومية دون إغفال تدخل مجموعة من القوى الأوروبية التي رأت نفسها معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالمسألة الشرقية.

ويمكن القول بأن السياسة العثمانية في منطقة البلقان، وعلى خلاف ما يروج له البعض، لم يتضرر منها المسيحيون فقط وإنما المسلمون هناك أيضًا، بل ذهب البعض إلى أن المسلمين كانوا أشد تضررًا من السياسات والإصلاحات العثمانية التي اقتصرت على المسيحيين دون أن تشمل المسلمين مثل إسقاط بعض الضرائب والإعفاء من الخدمة العسكرية وغيرها، بالإضافة إلى التدخل التفضيلي للقناصلة الأجانب لفائدة المسيحيين. ورغم هذا التمييز فإن المجتمع البلقاني عانى من سياسة طبقية خطيرة؛ حيث إن الفوارق الاجتماعية لم تكن بين المسلمين وأهل الذمة، بل كانت طبقة حاكمة وأخرى محكومة. وفي كل طبقة كان بإمكان المرء أن يجد أناسًا من كلا الفئتين.

إن الصراع الطبقي الذي ساهم في عملية التعبئة والحشد ضد الدولة العثمانية سيتم استغلاله من طرف روسيا، حيث بدأت تنشط في ذلك التاريخ الأفكار الماركسية التي تبلورت فيما بعد لتعلن بأن الصراع الطبقي هو أحد “أهم معاول الثورة” بتعبير ليون تروتسكي.

وفي هذا الصدد، استغلت روسيا القيصرية سياسة التعسف والتسلط ونظام الضرائب والجباية الذي فرضه العثمانيون على سكان المنطقة لتقوية الشعور القومي عند شعوب البلقان ودفعهم إلى الثورة على الحكم العثماني مستفيدين في ذلك من الوضع الداخلي للسلطنة التي كانت تعيش على وقع أزمة سياسية داخلية كانت تهدد بإفلاسها وتنذر بأفول نجم سلطان آل عثمان.

عبدالحميد الثاني كان يتحاشى مواجهة مباشرة مع روسيا

كان السلطان يعلم حجم الأزمة السياسية التي تعاني منها بلاده وأيضًا اختلال موازين القوى بينه وبين روسيا، ولذلك عبر عن تخوفه من مواجهة روسيا القيصرية غير أنه استسلم تحت ضغط مؤسسات الدولة التي كانت تدفع في اتجاه إعلان الحرب على روسيا. وهذا التخوف عبر عنه عبدالحميد الثاني بالقول: “إن المتاعب والمصائب التي سببتها لنا روسيا في الماضي القريب لن تنمحي من الذاكرة، إنها أخطر وأكبر عدو مروع مفزع قريب من حدودنا”.

لقد عمل عبدالحميد الثاني على تفادي إزعاج روسيا وحاول التودد إليها بطريقة لا تليق بتاريخ الدولة العثمانية ووزنها حيث يصف سليمان جوقه باش تعامل عبدالحميد الثاني بـ “الطفل الخائف الذي جُلد ظهره بهراوة غليظة”. هذا الشعور تسرده الأميرة عائشة عثمان أوغلو ابنة السلطان في مذكراتها حيث تقول: “إنه كان لا يفوت فرصة سانحة من أجل تقوية أواصر الود والصداقة مع القيصر الروسي من أجل حماية الدولة العثمانية من المخاطر المهلكة التي يمكن أن تتأتى من روسيا، وأن ظروفنا الجغرافية تفرض علينا هذا وتجعله أمرًا واجبًا حتميًّا لا مناص منه البتة”.

لقد أبدى عبدالحميد الثاني ليونة كبيرة في تعامله مع القيصر الروسي واستعداده للتنازل عن بعض الأراضي التي كانت تحت سلطنة العثمانيين مع المناورة لمواصلة التحكم في الممرات التي كانت بمنزلة الهدف السياسي الأسمى لروسيا للوصول إلى مياه المتوسط الدافئة. وفي هذا الصدد يقول السلطان العثماني: “إن المضائق بالنسبة لتركيا مسألة حياة. ولزام علينا المحافظة عليها وحمايتها مهما كان الثمن”.

تفادى إزعاج موسكو وتودد لها لدرجة الإذلال.

عبد الحميد الثاني والمواجهة مع روسيا:

إن الحرب الروسية العثمانية، أو ما عرف تاريخيًّا بالحرب البلقانية، ورغم أنها أدت إلى اندحار جنود السلطنة وانهيار وهم الإمبراطورية العثمانية، إلا أن الشواهد تفيد بأن أكثر المستفيدين من هذه الهزيمة هو السلطان عبدالحميد نفسه، حيث استغل “النكبة” لتركيز جميع السلطات في يده وحل مجلس المبعوثان وقَطَع مع الآلية الديمقراطية في الحكم، حيث أصدر فرمانًا يقضي بتعطيل المجلس قرأه رئيس الوزراء أحمد رفيق باشا. ويُروى عن السلطان قوله عقب قرار التعطيل: “لقد تبين لي بأنني كنت على خطأ عندما حاولت أن أخدم أمتي بالسير على طريق والدي السلطان عبدالمجيد وإنشاء المؤسسات الديمقراطية. أما الآن فإنني سأسير على طريق جدي السلطان محمود لأنني أيقنت الآن بأن طريق القوة هو الطريق الوحيد الذي أستطيع به أن أخدم الأمة التي حمّلني الله أمانة قيادتها والحفاظ عليها”.

ويمكن القول، بأن السلطان عبدالحميد الثاني، وعلى غرار العثمانيين الجدد، عمل على استغلال الانتكاسة أمام روسيا لتحويل نظام الحكم من النمط البرلماني إلى الحكم الشمولي وتركيز جميع السلطات في يده وحكم المناطق الخاضعة للسلطنة العثمانية بيد من حديد، وهي السياسة الدكتاتورية التي سيتحمل العرب نصيب الأسد منها.