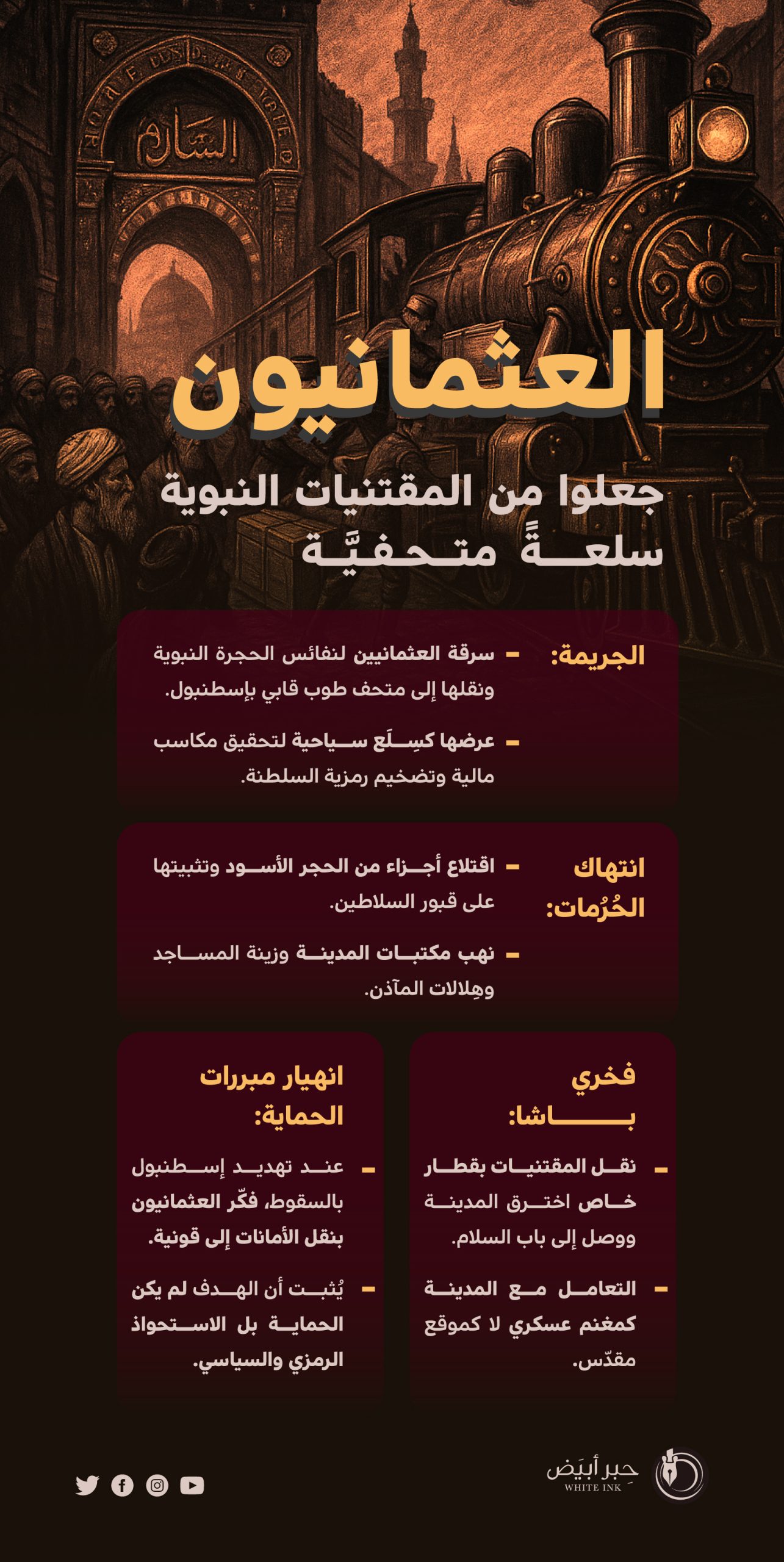

نهب المقدسات:

الأمانات النبوية بين سطوة الاحتلال العثماني وسوق المتاحف

لم تكن علاقة العثمانيين بالشعوب الإسلامية قائمة على مبدأ الأخوّة أو وحدة المصير، بل كانت تُدار بعقلية السلطان المستبد الذي يرى في تلك الشعوب ممتلكات تابعة، وثرواتها متاحة للتصرف الإمبراطوري كيفما شاء. ومما يثبت هذا المنهج الاستعلائي ما ارتكبوه من جرم تاريخي فادح حين قاموا بنقل النفائس النبوية من الحجرة الشريفة في المسجد النبوي إلى إسطنبول، متجاوزين كل حدود القدسية والاحترام.

فقد تعمّد العثمانيون ترحيل المقتنيات النبوية إلى متحفهم الخاص في قصر “طوب قابي”، دون اعتبار لقدسية الموقع، ولا لحرمة ما نُقل، بل والأدهى من ذلك أنهم تعاملوا مع هذه الأمانات كأنها إرث شخصي يخصهم، يعرضونه للسياح، ويتربحون من عرضها كما تُعرض المقتنيات الإمبراطورية الباذخة. لقد تحول الإرث النبوي إلى سلعة معروضة، يدرّ دخلاً سياحيًا ويُستخدم كرمز سلطوي، وكأنهم يقولون: إن قدسيتنا تُستمد من استحواذنا على أقدس ما لدى المسلمين.

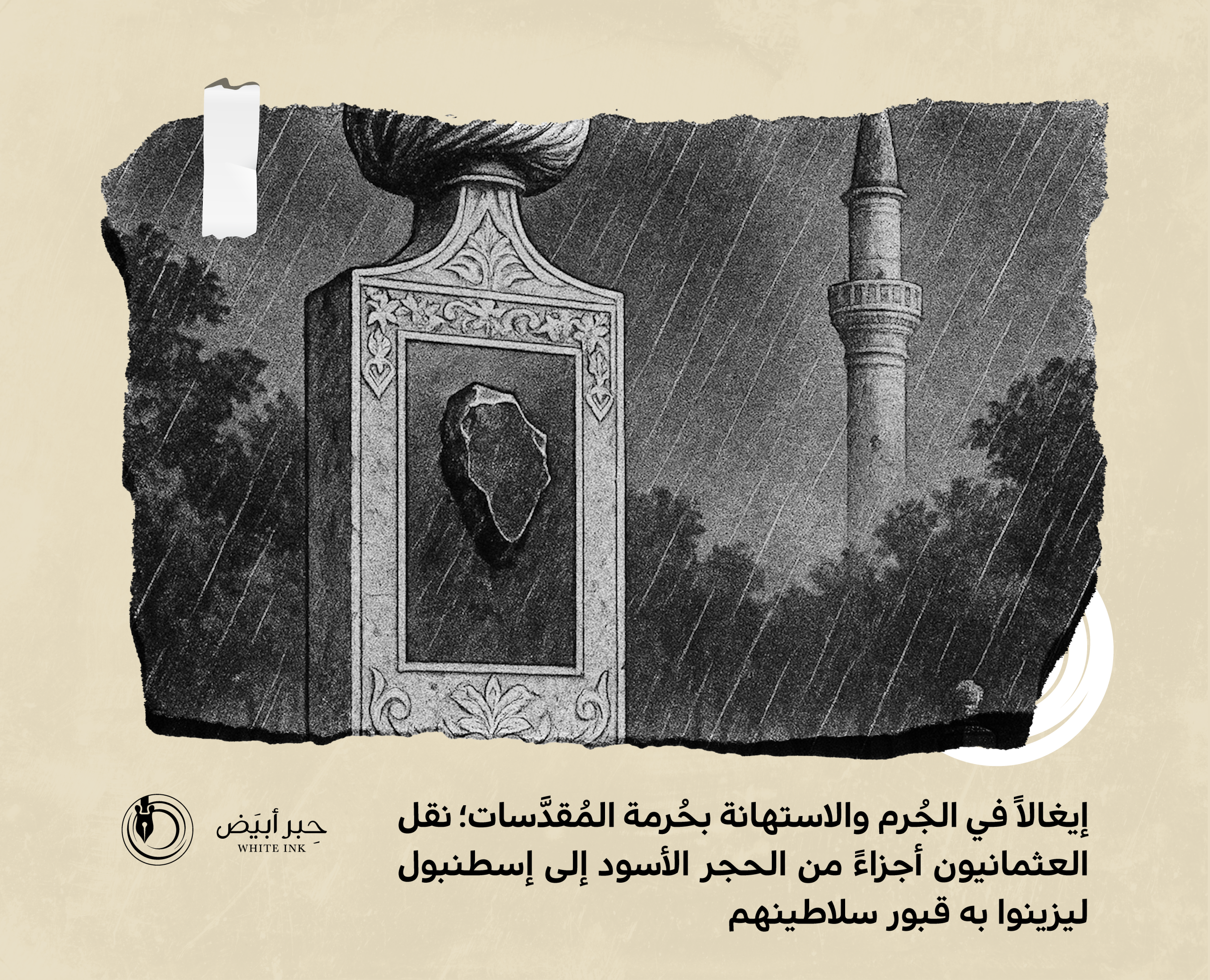

ولم تقف تجاوزاتهم عند الحجرة النبوية، بل تعدوها إلى الكعبة المشرفة، حين أقدموا على انتزاع أجزاء من الحجر الأسود، ونقلوها إلى إسطنبول لتُثبت على شواهد قبور سلاطينهم. لقد كان ذلك الفعل صدمة للمسلمين، ففيه انتهاكٌ سافر بحرمة البيت الحرام، واختطاف لمكوّن رمزي من هوية المسلمين الكبرى، لصالح تمجيد أضرحة زعماء سياسيين لا قيمة لهم في حياة المسلمين المعاصرين.

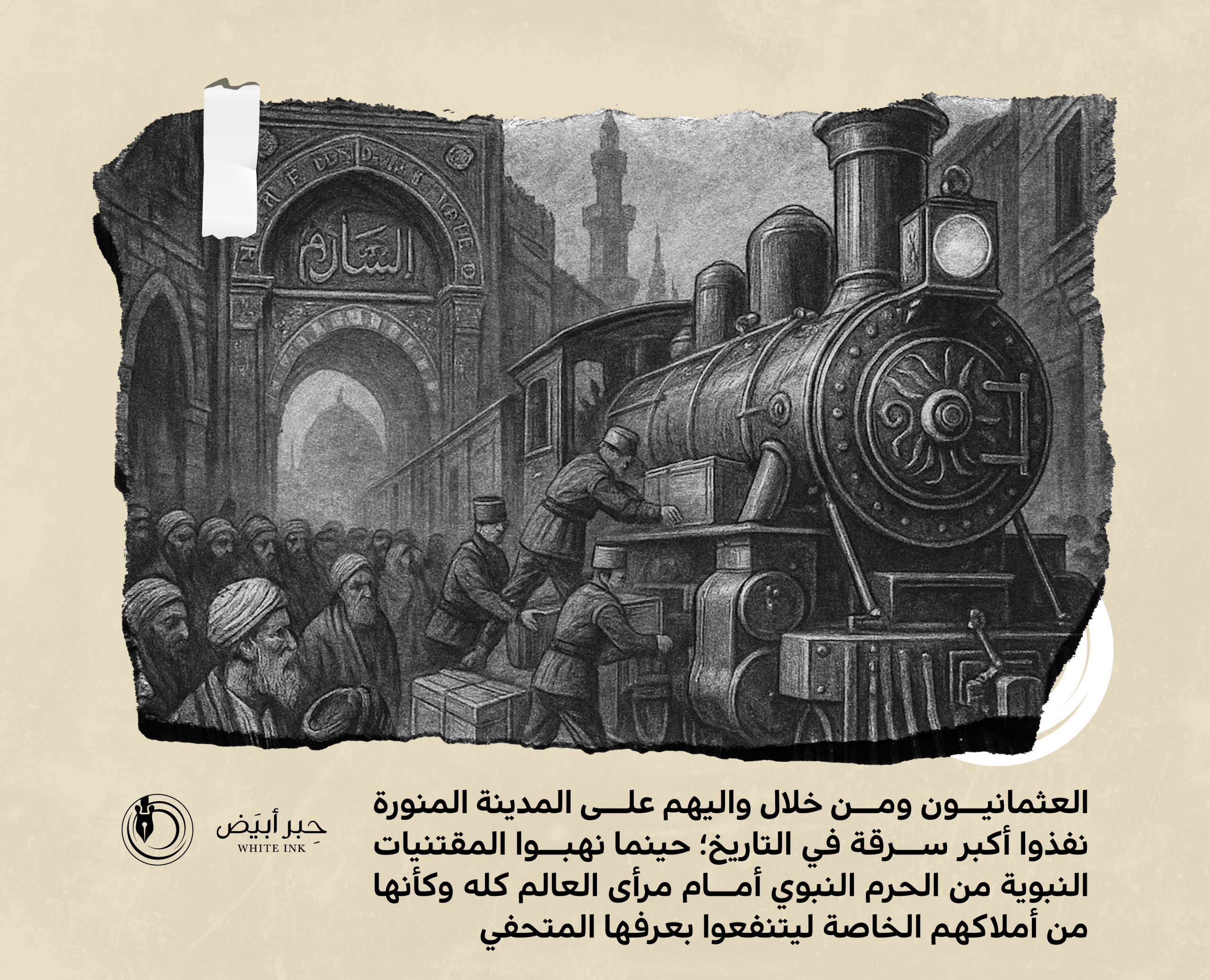

ويُستدعى في هذا السياق الدور الكارثي الذي لعبه فخري باشا، القائد العسكري العثماني الأخير في المدينة المنورة، إذ لم يكتفِ بنقل الأمانات النبوية إلى إسطنبول، بل ضم إليها زينة المآذن، ومخطوطات نادرة من مكتبات المدينة، وهِلالات المساجد، وكأن المدينة صارت غنيمة حرب لا مكانة مقدسة.

يذكر أحمد حلمي مصطفى في كتابه الغرفة النبوية الشريفة أن “السلطنة العثمانية أصدرت أمرًا بنقل الأمانات المباركة والهدايا المتراكمة على مدى قرون إلى قصر طوب قابي”. ويضيف أن فخري باشا نظّم عملية النقل بإجراءات أمنية مشددة. لكن المشهد لا يُمكن تبسيطه تحت مظلة “الحماية”، فالخطر الأكبر على هذه الأمانات جاء لاحقًا، حين كادت تقع في يد الاحتلال الأوروبي بعد الحرب العالمية الأولى، حين أضحت إسطنبول على وشك السقوط.

قراءة نقدية في مصير نفائس الحجرة الشريفة بين التبرير السياسي والتسليع المتحفي.

ففي لحظة الهزيمة، حين اقتربت القوات البريطانية والفرنسية من العاصمة العثمانية، فكّر العثمانيون جديًّا بنقل تلك النفائس من إسطنبول إلى قونية داخل الأناضول، بحسب ما يذكره حلمي مصطفى، مما يؤكد هشاشة مبرر “الحفاظ”، ويُظهر أن ما حدث لم يكن سوى استيلاء سياسي مغلّف بلغة الحماية.

كما أنهم نقلوا “الكوكب الدري” – وهو أغلى ما في الحجرة الشريفة – مع قطع من الماس ونفائس أخرى إلى إسطنبول، ولم تُعاد حتى اليوم، مما يُثبت أن هدفهم لم يكن مؤقتًا، بل سعيًا دائمًا للاستحواذ الرمزي.

تبرير العثمانيين لهذا السلوك القاسي أن بعض هذه النفائس كان هدية من سلاطينهم، وكأنهم بذلك يملكون حق استردادها متى شاؤوا. وهو تبرير مردود عليه؛ فالهدايا المُهداة إلى الحجرة النبوية لم تكن ملكًا للأشخاص، بل صارت بالنية والمقصد وقفًا دينيًا، لا يجوز التصرف فيه أو إخراجه من موضعه الشريف.

لقد أدرك فخري باشا أن سيطرة المدينة ستعود لأهلها، فاستعجل تنفيذ مخططه الجريء. لم يكتفِ بتجميع النفائس، بل نقلها بقطار دخل به حي العنبرية، واخترق المدينة إلى أن أوصله إلى باب السلام في المسجد النبوي، ليُحمّل الجنود العثمانيون كل ما طالته أيديهم من مقتنيات الحجرة النبوية، وينقلوها إلى حيث لا يجوز أن تكون.

لقد طُبعت هذه الحادثة في الذاكرة الإسلامية كأحد أقسى الشواهد على غياب الاحترام للحرم النبوي، وحرمة المدينة المنورة. لم تكن تلك مقتنيات عادية، بل كانت أمانات معنوية، سُرقت من مكانها الطبيعي، لتوضع خلف زجاج متحف استُخدم لترسيخ سردية السلطنة وادعاءات مجدها.

- أحمد حلمي مصطفى، الغرفة النبوية الشريفة (القاهرة: دار الجمهورية للصحافة، 2015م).

- طلال الطريفي، العثمانيون: التاريخ الممنوع (الرياض: دار ائتلاف، 2020).

- محمد الساعد، سفربرلك (الرياض: دار مدارك، 2019).

نهبٌ باسم السلطنة:

جرائم العثمانيين ضد تراث الشعوب

لقد تطور طريق الحرير بتطور الطرق عبر أزمنة مختلفة. وكانت القوافل التي تعتمد وسائل الحيوانات كوسائل مواصلات كالأحصنة أو الجمال في القرون الوسطى هي الوسيلة المعتادة لنقل السلع عن طريق البرّ.

وأدت خانات القوافل، وهي عبارة عن مضافات واستراحات ونُزُل كبيرة مخصصة لاستقبال التجار المسافرين، دورًا حاسمًا في تيسير مرور الأشخاص والسلع على هذه الطرق. وكانت تلك الخانات المنتشرة على طرق الحرير، وتمتد من تركيا إلى الصين، توفّر فرصة دائمة للتجار لكي يستمتعوا بالطعام، وينالوا قسطًا من الراحة، ويستعدوا بأمان لمواصلة رحلتهم، ولكي يبادلوا البضائع ويتاجروا في الأسواق المحلية، ويشتروا المنتجات المحلية، ويلتقوا بغيرهم من التجار المسافرين أيضًا، مما يتيح لهم تبادل الثقافات واللغات والأفكار.

عندما تثري الثقافة حياتنا بطرق مختلفة ولا حصر لها، فإنها تساعد في بناء مجتمعات شاملة ومبتكرة ومرنة. وتظل المعالم التاريخية والمتاحف زاخرة بمقتنيات تدعو إلى ممارسات إحياء التراث الحي وتطوير أشكال من الفن المعاصر الذي يبقى للأجيال، ويحكي زمنًا وحقبًا مختلفة اندثرت وتبدلت حسب المكان والزمان. وحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي من آثار، ودعم الإبداع والقطاعات الثقافية الديناميكية، أمر أساسي لمواجهة تحديات عصرنا، وكل ما يؤثر من تأثيرات طبيعية مثل تغير المناخ وغيره عليها.

ونحن في زمن المحافظة على تلك الكنوز بالطرق الرقمية، وظهور السرقات للقطع الأثرية لبيعها شكّل مصدرًا بأرقام خيالية، ومصدر ثروات لمتاحف عديدة من المتاحف الدولية التي تبرز قطعًا فنية لا تنسبها إلى مصدرها، وقد يصل الحال إلى دمجها مع تراثهم وما وجدوه من ثروات سابقة عن تواجدهم، كوجود الدولة العثمانية في آسيا الصغرى، والتي تحمل بين طياتها الطبيعية معمارًا وكنوزًا من آثار سبقتهم، وأصبحت تشكّل موردًا ماديًا، وأساسًا من نِسب اقتصادهم كآثار الحضارة الرومانية واليونانية وغيرها. وحالات الطوارئ والصراعات أنتجت وشكّلت طرقًا للحصول على قطع أثرية، ادعت من خلال عرضها في متاحفها بأنها حافظت عليها، مثل كنوز الحجرة النبوية في مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأصبح الأمر الأكثر تعقيدًا في الكيفية التي يتم من خلالها استردادها.

من سرقة كنوز الحجرة النبوية إلى تهريب البورسلين الإمبراطوري… كيف حوّلت الدولة العثمانية آثار الآخرين إلى ملكية زائفة؟

لعل الإرث الأكثر دوامًا الذي تركته طرق الحرير هو دورها في تلاقي الثقافات والشعوب وتيسير المبادلات بينها. فقد اضطر التجار على أرض الواقع إلى تعلّم لغات وتقاليد البلدان التي سافروا عبرها كي ينجحوا في عقد مفاوضاتهم. فكان التفاعل الثقافي جانبًا حاسمًا من المبادلات المادية. كما تجرأ العديد من المسافرين على سلك هذه الطرق للدخول في عملية التبادل الفكري والثقافي التي كانت عامرة في المدن الممتدة على طول هذه الطرق.

وشهدت هذه الطرق تبادلًا للمعارف العلمية والفنية والأدبية، فضلًا عن الحرف اليدوية والأدوات التقنية، فما لبثت أن ازدهرت اللغات والأديان والثقافات وتمازجت. ومن أبرز الإنجازات التقنية التي خرجت من طرق الحرير إلى العالم تقنية صناعة الورق وتطوّر تقنية الصحافة المطبوعة. كما تتصف أنظمة الري المنتشرة في آسيا الوسطى بخصائص عُمّمت بفضل المسافرين الذين لم يحملوا معارفهم الثقافية فحسب، وإنما تشرّبوا معارف المجتمعات التي نزلوا فيها أيضًا.

وشكّلت التجارة البحرية فرعًا آخر لا يقل أهمية بالغة في تلك الشبكة التجارية العالمية. وبما أن الطرق البحرية اشتهرت خاصة بنقل التوابل، عُرفت أيضًا باسم طرق التوابل، فقد زوّدت أسواق العالم أجمع بالقرفة والبهار والزنجبيل والقرنفل وجوز الطيب، القادمة كلها من جزر الملوك في إندونيسيا المعروفة أيضًا باسم جزر التوابل، وبطائفة كبيرة من السلع الأخرى.

فالمنسوجات والمشغولات الخشبية والأحجار الكريمة والمشغولات المعدنية والبخور وخشب البناء والزعفران، منتوجات كان يبيعها التجار المسافرون على هذه الطرق الممتدة على أكثر من ١٥٠٠٠ كيلومتر، ابتداءً من الساحل الغربي لليابان مرورًا بالساحل الصيني نحو جنوب شرقي آسيا فالهند، وصولًا إلى الشرق الأوسط ثم إلى البحر المتوسط.

في القرن التاسع عشر، تردّد نوع جديد من المسافرين على طرق الحرير، هم: علماء الآثار والجغرافيا، والمستكشفون المتحمّسون الراغبون في خوض المغامرات. وتوافد هؤلاء الباحثون من فرنسا وإنكلترا وألمانيا وروسيا واليابان، وأخذوا يجتازون صحراء تكلماكان في غرب الصين، تحديدًا في منطقة تُعرف الآن باسم “شينجيانغ”، قاصدين استكشاف المواقع الأثرية القديمة المنتشرة على طول طرق الحرير، مما أدى إلى اكتشاف العديد من الآثار، وإعداد الكثير من الدراسات الأكاديمية، والأهم من ذلك أن هذا الأمر أدى إلى إحياء الاهتمام بتاريخ هذه الطرق.

وكان التجار البحارة يواجهون تحديات متعددة أثناء رحلاتهم الطويلة، من مخاطر وسلب ونهب. وعزّز تطور تقنية الملاحة، ولا سيما المعارف المتعلقة ببناء البواخر، من محاولة توفير سلامة الرحلات البحرية خلال القرون الوسطى.

وأنشئت الموانئ على السواحل التي تقطعها تلك المسالك التجارية البحرية، ما وفّر فرصًا حيوية للتجار لبيع حمولاتهم وتفريغها وللتزود بالمياه العذبة، علمًا بأن أحد المخاطر الكبرى التي واجهها البحارة في القرون الوسطى هو النقص في مياه الشرب. وكانت جميع البواخر التجارية التي تعبر طرق الحرير البحرية معرضة لخطر آخر، هو هجوم القراصنة، لأن حمولاتها الباهظة الثمن جعلتها أهدافًا مرغوبة.

وذلك ما حدث لرحلات بحرية قادمة من الصين، تحمل تجارة وقطعًا فنية يتم بيعها في مصر وتنزانيا وكينيا في شرق إفريقيا. لقد كانت أساطيل التجارة التي تتوجه إلى شرق إفريقيا من الصين تحمل ألوانًا وأنواعًا من التجارة المختلفة، منها العطور من خشب الصندل الأحمر والأزرق، والخزف والفخار الذي تميزت به الأسر الحاكمة في الصين والطبقات المجتمعية كلٌّ حسبما يناسبه ويتناسب مع مقدرته المادية.

في فترة أسرة مينغ وأسرة تشينغ أصبح البورسلين الأبيض والأزرق الصيني رائجًا في شرق إفريقيا، حتى إن القادة المحليين كانوا يطعمون به الأضرحة.

وقد سافر أسطول تشنغ خه في رحلة بحرية بعيدة إلى إفريقيا، وعزّز ذلك بشكل كبير التبادل الثقافي بين الصين وإفريقيا.

في عهد تشنغ خه، كان مضيق هرمز سببًا في وصول التجارة الصينية إلى بلاد فارس، وقد أنشأ أسطول مينغ في جزيرة كيشما في الخليج قاعدة عسكرية ومصنعًا حكوميًا، من أجل ممارسة التجارة مع العرب والفرس.

وكان للتجارة مع الهند دور بارز ومهم في طرق الحرير، وكانت تجارة بيع الأحصنة رائجة ومتبادلة. ولم يذكر المؤرخون نوع التجارة التي كانت تتبادلها الدولة العثمانية مع الصين!! هل الأسباب أنها كانت تتبادل مع الدول المحاذية لها؟ أو أنها تتربص الفرص وتقتنصها من أجل الاستحواذ بأقل جهد ممكن، ككنوز الحجرة النبوية مثلًا؟

في رحلة تشينغ التجارية الرابعة إلى المحيط الغربي، غرقت السفينة، وتم نقل كنوزها إلى متحف الآثار بطهران، ومنها البورسلين الأبيض والأزرق الذي نُقل من خلال سفن خاصة بكنز تشنغ خه.

تعدّدت المناطق التي تم نقل تلك الكنوز الأثرية منها، ومما ذكره المؤرخون، بعد دخول القسطنطينية، أدى ذلك إلى وقوع طرق التجارة تحت سيطرة الأتراك والعرب، ولكن كان التوسع العثماني وسيطرته مختلفة عن العرب، حيث سيطر على أرمينيا وجورجيا وبلاد الشام ومصر والعراق وما بين النهرين وغيرها.

وفي عام 1517م اقتحم الجيش التركي القاهرة، واستحوذوا على ممتلكات المماليك وكنوزهم من خلال قصورهم والمساجد وغيرها.

واستولوا على المسلة المصرية القديمة، وهي موجودة في مركز مدينة إسطنبول، تبقى شاهدًا ودليلًا على سرقاتهم، وتوجد مجموعة كبيرة من قطع مهمة ومتنوعة، منها البورسلين الأبيض والأزرق، والتي تم الاستدلال على أنها مسروقة من خلال المظهر العام لها، وفحصها بأنها صُنعت بالحرق في عهد الإمبراطور شوان دي والإمبراطور يونغ داخل المطبخ الإمبراطوري القديم، وتلك القطع موجودة في قصر طوب قابي، واستحوذ عليها العثمانيون من مصر وإيران ومن دول أخرى.

فكيف يتم نسبها إليهم رغم أن الشواهد تدل على أنها صينية المنشأ، وملك الأسر الإمبراطورية؟

لقد أوضح علماء الآثار أن البورسلين الأبيض والأزرق حرقه وتصنيعه لا يمكن أن تكون قد تمت إلا في مصانع جينغ دتشينغ في فترة الإمبراطورية يونغ له والإمبراطور شوان ده. وأن مادة الكوبالت التي تُصنع منها البورسلين لا تأتي إلا من آسيا الوسطى. ذهب كوي تيان واي تشينغ إلى متحف طوب قابي، وأخذ صورًا تذكارية مع أشهر القطع المشهورة والمعروضة فيه، مثل صحن كبير بنمط الزهور والنباتات من البورسلين الأبيض والأزرق، وأكثر من ذلك. وإن ثمن تلك القطع باهظ الثمن لقيمته من كل الجوانب تاريخيًا وآثاريًا.

- لين ماي تسون، دراسات في طريق الحرير، ترجمة سلوى طارق علي و احمد ظريف (الرباط: منشورات ضفاف ، 2017) .

- بلال أبو الخير، وكالة يلدز الطرق الاستخباراتية في الدولة العثمانية (القاهرة: دار الخير الإسلامية ، 2020).