عصر الدم والاضطراب:

الأناضول ومصر في زمن الانهيار العثماني

كان السلطان مصطفى بن محمد الثالث (1617-1623) أول سلطانٍ يعقب أخاه في الحكم، خلافًا للعرف العثماني الذي جرى على أن يكون العرش من نصيب الابن الأكبر. فقد توفي السلطان أحمد الأول تاركًا الدولة أمام مأزقٍ سياسي حرج، إذ لم يتجاوز ابنه الأمير عثمان الثالثة عشرة من عمره. عندها اجتمع كبار رجال الدولة، يتقدمهم شيخ الإسلام، وارتأوا أن تولية طفلٍ صغيرٍ قد تُحدث اضطرابًا سياسيًا خطيرًا، لا سيما أن الجبهة الإيرانية كانت مضطربة، بعد امتناع الشاه عباس الأول عن أداء الضريبة التي اتُّفق عليها. فخلص رأيهم إلى أن الأصلح هو تولية أخي السلطان الراحل، الأمير مصطفى، على أمل أن تستعيد الدولة توازنها في ظرفٍ بالغ الحساسية.

كيف تحوّل حكم محمد الثالث إلى دوّامة من الثورات والقتل والفوضى داخل السلطنة وخارجها؟.

غير أن الاضطرابات لم تكن وليدة لحظة توليه العرش، بل كانت إرثًا ثقيلًا ورثه عن أسلافه. فقد ورث السلطان أحمد الأول عن أبيه محمد الثالث دولةً تمزّقها الثورات في الأناضول، وتفتك بها الصراعات الداخلية. وتذكر المصادر أن السلطان أحمد تمكّن من القضاء على ثورة الجلاليّة، غير أن هذا النصر خُضّب بالدماء، إذ أعدم عددًا من الوزراء والصدور العظام، ومنهم ناصف باشا، في محاولةٍ لاستعادة هيبة السلطنة المنهكة.

وإذا ما عدنا إلى عهد السلطان محمد الثالث ذاته، تبرز أمامنا سلسلة من الاضطرابات المتلاحقة داخل الأناضول وخارجها. ففي مصر – بحسب المؤرخ محمد البكري – شهدت البلاد فوضى إدارية غير مسبوقة، تمثلت في كثرة عزل وتعيين الولاة والوزراء، مما أفضى إلى انهيارٍ اقتصادي وأمني في القاهرة. فقد انقطعت الأرزاق، واندلعت فتنةٌ بين الجنود العثمانيين القادمين من الحبشة بعد انقطاع أرزاقهم، فزحفوا نحو مصر واستباحوها، واغتالوا الأمير محمد بك المعروف بالطباخ، وعلّقوا رأسه على باب زويلة، ناشرين الرعب في أرجاء العاصمة، فيما ظلّ البلاط العثماني غارقًا في صراعاته الداخلية، لا يملك ردًّا ولا تدبيرًا.

وتذكر المصادر أن الوزير علي باشا السلحدار – أي حامل السلاح – تولّى ولاية مصر، فكان مثالًا صارخًا للعنف السلطوي، إذ يقول البكري في وصفه: “وكان بكلربكيا صارمًا، إذا ركب في موكبٍ قتل العشرة وأكثر، ويمرّ في دمائهم بحصانه”. وفي أيامه عمّ الغلاء والفناء مصر، حتى كتب البكري بأسى أن أحد المصلين في باب النصر أحصى في يومٍ واحد أكثر من ثلاثمائة جنازة، وهو مشهدٌ يعكس حجم الكارثة التي حلت بالناس. وقد وثّق البكري هذه الوقائع في مؤلفاته “كشف الكربة في رفع الطلبة” و”النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية”، مسجلًا صورةً دامية لبلادٍ لم تعد تعني السلطنة منها سوى الضرائب والمحاصيل التي تُرسل إلى إسطنبول.

ومن المشاهد الدامية التي رواها المؤرخون أيضًا، تولية خضر باشا على مصر بعد أن كان بكلربك بغداد، بأمرٍ مباشر من السلطان. غير أن وصوله ترافق مع ممارسات وحشية، إذ قطع رؤوس المحتجين الذين طالبوا بالنظر في قضايا “الشون” – مستودعات القمح – وأمر بإعدام يوحنا النبلاوي كاتب الخزينة، كما طاف الجنود برؤوس الكتخدا حسين الترجمان وغالب مصر في شوارع القاهرة، في مشهدٍ يوثّق انهيار العدالة واتساع رقعة الإرهاب الرسمي.

إن القاسم المشترك في جميع تلك الحوادث أن السلطة العثمانية واجهت كل مطالبةٍ بالحق أو العدالة بالسيف، وأن منطق الحكم كان يقوم على إرهاب الرعية وإخماد الصوت العام بالقتل والترويع. وقد بلغت هذه السياسة ذروتها في ثورتي السباهية والإنكشارية في إسطنبول. فـالسباهية – وهم فرسان الإقطاع العسكري الذين منحتهم الدولة أراضي زراعية مقابل الخدمة في الجيش – ثاروا عندما سُلبت أراضيهم بعد اضطرابات الأناضول، وطالبوا بالتعويض. لكن السلطان بدلاً من التفاهم معهم، استنفر الإنكشارية لقمعهم، فاندلعت معارك دامية بين جند السلطان أنفسهم، وانتهت الثورة بعد أن عمّ الخراب، وتزعزعت أركان النظام العسكري الذي كان يوماً عماد الدولة.

ثم ما لبثت الإنكشارية أن ثارت هي الأخرى، إذ تمردت في عهد محمد الثالث بسبب تأخر الرواتب، وأشعلت النار في القصر السلطاني. ولم تهدأ هذه النزعة الدموية حتى في عهد ابنه أحمد الأول، حين ثاروا من جديد في ساحة القصر احتجاجًا على منع التدخين، وهو مشهد يلخص انحدار هيبة الدولة وتحول العنف إلى عادة يومية.

وهكذا، تحوّلت السلطنة في تلك الحقبة إلى مسرحٍ للدماء والاضطرابات، تتناحر فيه الفرق العسكرية، ويُستباح فيه الأمن العام. فقد سُلّطت القوى النظامية بعضها على بعض، وغدت الدولة العثمانية عاجزة عن حماية رعاياها أو فرض سيادتها على أقاليمها.

وفي ظل هذا الانحدار، ترك السلطان محمد الثالث مقاليد الحكم لوزرائه، فانفرط عقد الدولة، وضعفت داخليًا، وتوالت هزائمها الخارجية، حتى غدت مثالًا على الدولة التي تستهلك نفسها من الداخل قبل أن يهزمها أعداؤها.

لقد كانت هزائم السلطان محمد الثالث، وما أعقبها من ثوراتٍ متتابعة، دليلاً صارخًا على ضعف القيادة، وافتقادها القدرة على ضبط الأمن وإدارة الدولة. وظلت سياسة الدم والترويع هي أداته الوحيدة في مواجهة الأزمات، حتى أودت بما تبقّى من تماسك الدولة العثمانية في الداخل والخارج.

- إسماعيل سرهنك، تاريخ الدولة العثمانية، قدمه وراجعه: حسن الزين (بيروت: د.ن، 1988).

- سليم حسن الإسكندري، تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر (القاهرة: نشر مكتبة مدبولي، 1990).

- علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية (القاهرة: نشر دار الكتب، 1970).

- محمد ابن أبي السرور البكري، نصرة أهل الايمان بدولة آل عثمان، تحقيق: يوسف الثقفي (مكة: د.ن، 1415).

- محمد ابن أبي السرور البكري، النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية، تحقيق: حياة الرشيدي (القاهرة: دار الراية للنشر، 2016).

العرش العثماني...

مقصلة الملوك

يصف الباحث في الشأن العثماني أحمد المهداوي السلوك السلطوي لسلاطين آل عثمان في صراعهم على الحكم وصفًا بالغ الدقة، كاشفًا مأساةً طالما أُخفيت خلف واجهة المجد الإمبراطوري التي صنعها مؤرخو البلاط. إذ يقول: “على امتداد ستة قرونٍ قدّمت الأسرة العثمانية ستةً وثلاثين سلطانًا، غير أنّ أغلب هؤلاء، ممن أسّسوا لبنيان الدولة، قدّموا أبناءهم وأشقاءهم وذويهم قرابين لإشباع وحشية العرش، أو كانوا هم أنفسهم ضحاياها”.

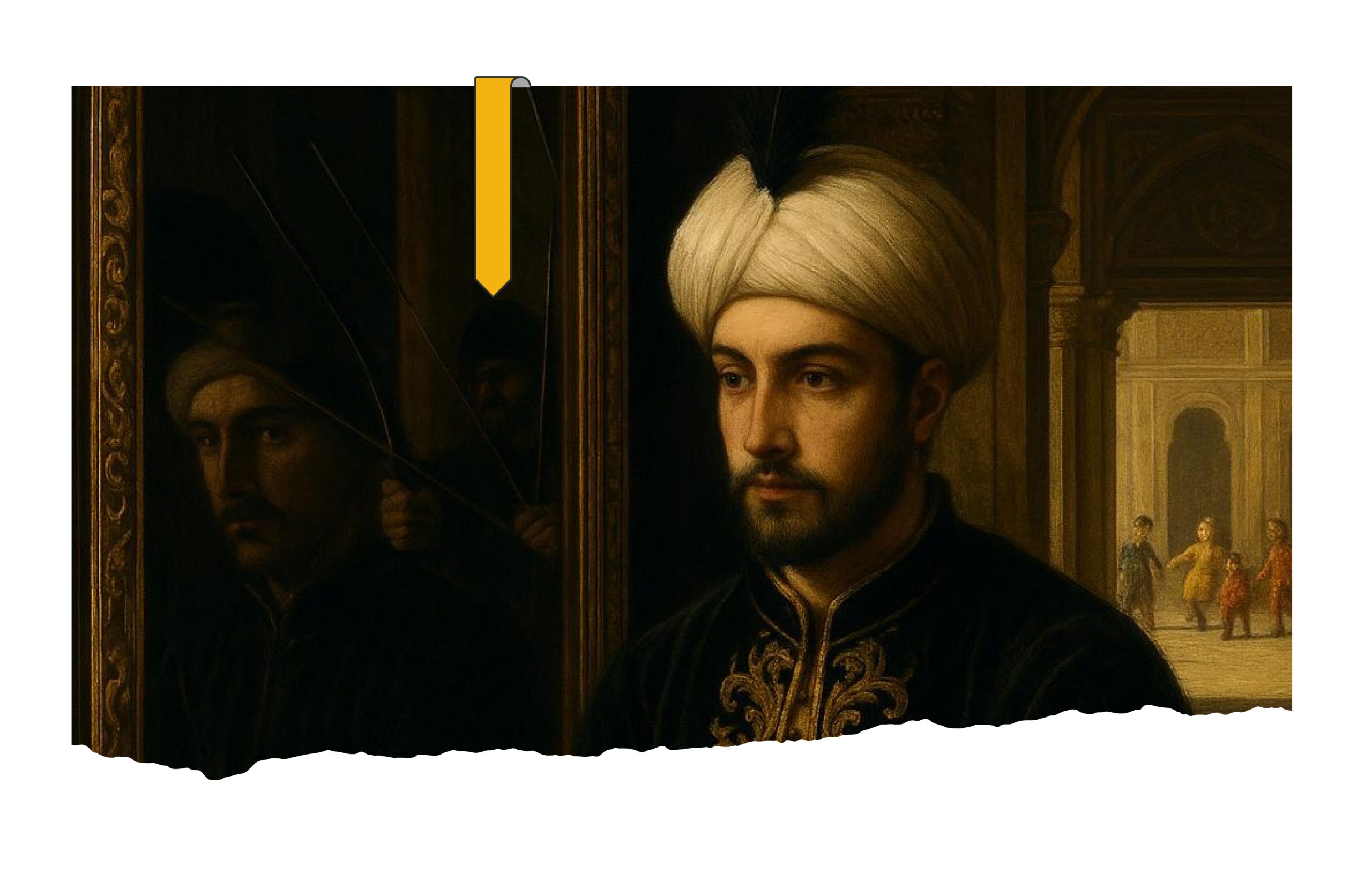

محمد الثالث: السلطان الذي اعتلى عرشًا مغموسًا بالدماء.

ويتربع على رأس تلك المقصلة السلطان محمد الثالث، الذي غدت أيامه شاهدًا على أكثر الفصول دموية في التاريخ العثماني. إذ تُقدّر ضحاياه – من إخوته وأبنائه وأبناء إخوته – بنحو خمسةٍ وعشرين نفسًا بريئة، كثيرٌ منهم من الأطفال، فضلاً عن النساء الحوامل اللواتي قُتلن طعنًا في أرحامهن بأمره وأمر والدته السلطانة صفية، خشية أن يولد طفلٌ قد يطالب يوماً بعرش أبيه. كان ذلك تفكيرًا مضطربًا غارقًا في هوس السلطة ورهابٍ من الخطر قبل أن يولد.

لقد شرعن سلاطين بني عثمان هذه المجازر بغطاءٍ فقهيٍّ صاغوه في ما عُرف بـ قانون “نامه”، وهو تشريعٌ يُبيح قتل الإخوة بدعوى حماية الدولة من النزاع على الحكم. وقد ورد فيه نصٌّ صريح يقول: “يمكن لأيٍّ من أبنائي، الذي سيهبه الله السلطنة، أن يتخلّص من إخوته لأجل مصلحة الدولة، وهو ما تقرّه غالبية العلماء”.

تحت مظلة هذا القانون، تحوّلت الوراثة إلى طقس دموي، يُقدَّم فيه الإخوة والأبناء قرابين لمعبد السلطان. فمحمد الثالث لم يكن استثناءً، بل وارثًا لتقليدٍ دمويٍّ بدأه أبوه مراد الثالث حين تولّى الحكم فقتل خمسةً من إخوته (محمد، سليمان، مصطفى، جهانكير، وعبد الله) خنقًا، ليؤمّن لنفسه عرشًا خاليًا من المنافسين. أما الابن محمد الثالث، فقد فاق أباه وحشية. إذ كان له تسعة عشر أخًا، أمرت والدته صفية بقتلهم جميعًا فور وفاة والدهم، بخيوطٍ من أوتار السهام الحادّة، قبل أن يُدفن السلطان مراد نفسه. وهكذا، دفنوا جميعًا – الأب وأبناؤه التسعة عشر – في لحظةٍ واحدةٍ تحت قباب إسطنبول، في مشهدٍ يجسّد ذروة الجنون السلطوي.

ويرى محمد فريد بك في كتابه تاريخ الدولة العلية العثمانية أن هذه السياسة الدموية ليست طارئة على العثمانيين، بل متجذرة في أصل بنيانهم السياسي منذ عهد المؤسس عثمان بن أرطغرل نفسه، الذي افتتح مسيرة العرش باغتيال عمه دوندار طمعًا في الانفراد بالسلطة، ليؤسس تقليدًا ظلّ يتوارثه السلاطين جيلاً بعد جيل.

ويجمع المؤرخون على أن محمد الثالث كان أكثر سلاطين آل عثمان إقدامًا على الدماء، وأجرأهم على انتهاك الحرمات، حتى صار اسمه يقترن بكل ما هو دموي في تاريخ العرش العثماني. ويؤكد كتاب النظم السياسية في التاريخ الإسلامي (الدولة الأندلسية – الدولة العثمانية) أن جرائم قتل الأمراء في عهده وعهد والده مراد الثالث كانت أشدّ وضوحًا وظلمًا مما سبقها، إذ ترافقت مع فسادٍ في الحكم واستبدادٍ غير مسبوق.

وهكذا، غدا العرش العثماني مقصلةً مزخرفةً بالذهب، يعتليها السلاطين من فوق أكوام الجثث، ويمضون إلى قصورهم على وقع أنين الدماء التي أُريقت باسم “مصلحة الدولة”. إنها صفحةٌ من التاريخ طُمست طويلًا خلف أناشيد الفتوحات، لكنها تبقى شاهدًا على مأساةٍ إنسانية لا تقلّ فظاعة عن أي طغيانٍ عرفه التاريخ.

- أحمد آق وسعيد أوزتوك، الدولة العثمانية المجهولة (إسطنبول: وقف البحوث العلمية، 2014).

- ألبير أورتايلي، إعادة استكشاف العثمانيين، ترجمة: بسام شيحا (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2009).

- عبدالعزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها (القاهرة: مكتبة الأنجلو، 1980).

- محمد صوان، يوميات السلطان: الحوادث الهامة في تاريخ الدولة العثمانية ودلالاتها (الجزائر: دار الروافد، 2020).

- محمد فريد بك، تاريخ الدَّولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي (بيروت: دار النفائس، 1983).