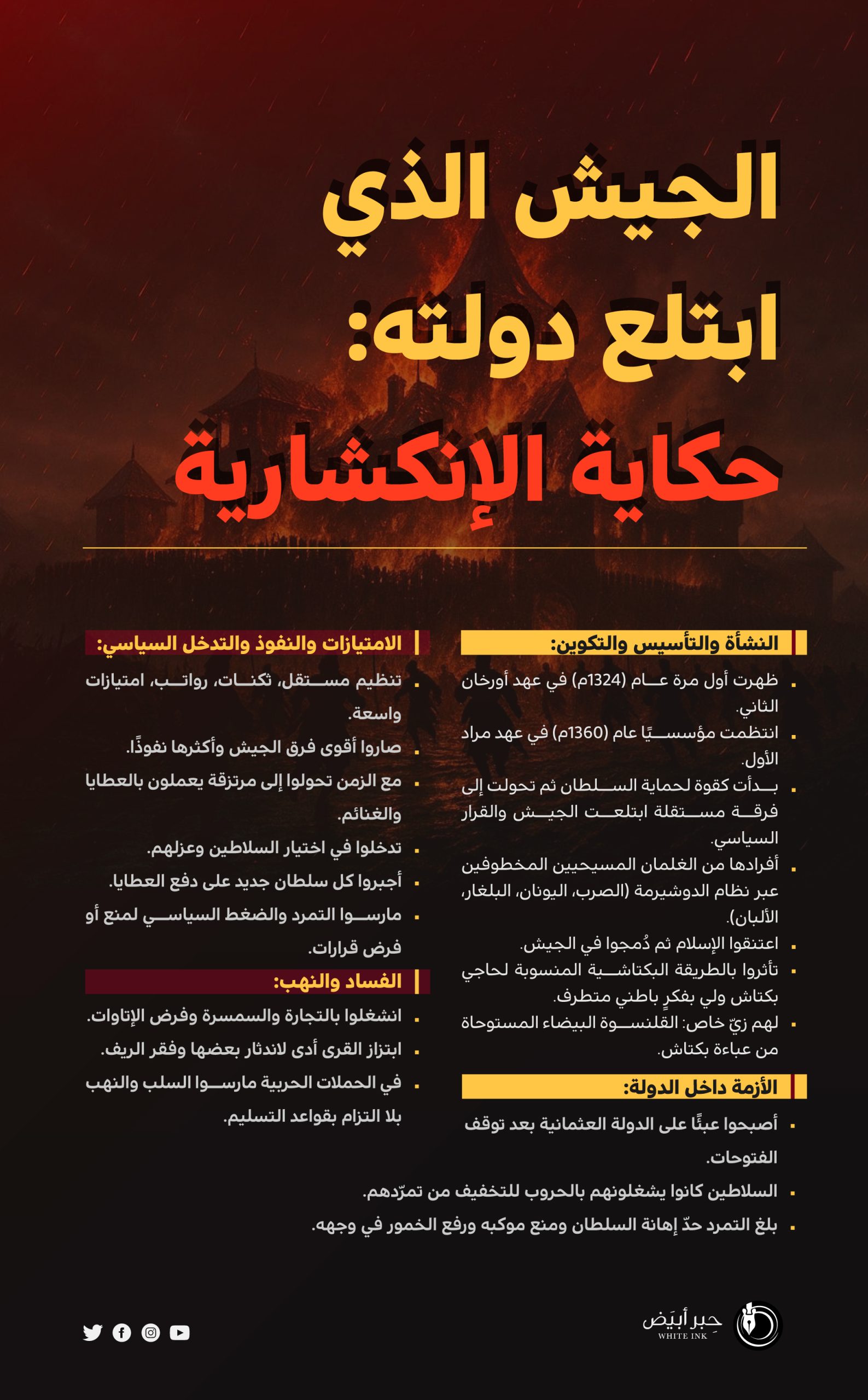

الإنكشارية العثمانية:

من نخبة عسكرية إلى قوة مُتغوّلة هزّت أركان السلطنة

النشأة والتأسيس

لم تعرف الدولة العثمانية فرقة الإنكشارية ضمن بنيتها العسكرية إلا مع بدايات عام (1324م) في عهد السلطان أورخان الثاني، حين ظهرت بوصفها قوة محدودة تتبع السلطان مباشرة. ثم ما لبثت أن انتظمت في صورة مؤسسية واضحة خلال عهد السلطان مراد الأول عام (1360م)، لتتحول تدريجيًا من فرقة مرافقة للسلطان تحرسه وتنتقل معه حيثما حلّ، إلى جهاز عسكري مستقل عن الجيش التقليدي، قبل أن تتضخم قوتها لاحقًا حتى تبتلع الجيش نفسه، وتكاد تُطبِق على السلطنة بأكملها.

ابتزوا الدولة وهزوا أركانها وأصبحوا مؤسسة رعب للسلاطين.

فبعد أن كانت أداة لحفظ الأمن وضمان الاستقرار، تغيّر موقع الإنكشارية داخل النظام السياسي؛ فابتلعت القرار العثماني، وأصبحت قادرة على تعيين السلاطين وعزلهم، أو على الأقل التدخل المباشر في القرار السلطاني، وانتزاع الامتيازات والأموال، وصناعة شكل الدولة وفق أهوائهم. وهكذا تحوّل أولئك الغلمان الذين سيقوا إلى الأناضول عنوة كأسرى إلى أصحاب سلطة حقيقية ويدٍ عليا تتحكم في مصير الدولة.

الهوية العسكرية

تُعرّف المصادر الإنكشارية بأنها طائفة عسكرية من المشاة تمتعت بتنظيم خاص، وثكنات مستقلة، وشارات ورتب وامتيازات فريدة. وقد شكّلت على مدى قرون أقوى فرق الجيش العثماني وأشدّها نفوذًا. وتربط المصادر التركية بين هذه الفرقة والنزعة الصوفية البكتاشية التي اصطبغت بها، وتعود جذورها إلى الزعيم الصوفي حاجي بكتاش ولي (القرن الرابع عشر الميلادي)، الذي كانت له علاقة قوية بالسلطان مراد الأول. وتروي المصادر أن السلطان، حين استحدث فرقته الجديدة من المشاة، طلب من حاجي بكتاش مباركتهم، فمسح على رأس أحدهم وقال “يَڭي چَري” أي الجند الجدد. ومن هنا جاءت تسمية “الإنكشارية”. كما نُسبت إليهم القلنسوة البيضاء الطويلة التي تشبه كمَّ عباءة حاجي بكتاش، فصارت رمزًا خاصًا بهم.

الدوشيرمة

بدأت الإنكشارية قوات طليعة مؤلفة من غلمان مسيحيين مخطوفين عبر نظام الدوشيرمة، من الصرب واليونانيين والبلغار والألبان. كان هؤلاء الصبية يُنتزعون من أسرهم، ثم يُجبرون على اعتناق الإسلام، ويُدمجون لاحقًا في التنظيم العسكري والإداري للدولة. وبعد تهذيبهم وتدريبهم، يُقسَّمون بين خدمة السلطان والجيش. غير أنّ الزمن حوّل هؤلاء إلى مرتزقة محترفين لا يعملون إلا بالعطايا، وتسامحت الدولة مع تجاوزاتهم في السلب والنهب ما داموا يظلون قوة ضاربة يمكن تسخيرها وقت الحاجة.

يقول إسماعيل ياغي في كتابه الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي: “كانوا فرقة من المشاة المحترفين، لها امتيازاتها الخاصة… وشُكّل في صفوفها الصبية السلاف الأسرى”. ومع ازدياد اعتماد الولاة على الجنود المرتزقة، توسّع نفوذ الإنكشارية، فتحولوا من عناصر دعم إلى قوة ضاغطة تمارس التمرد وتفرض إرادتها.

ابتزاز الدولة

لم يقتصر نفوذ الإنكشارية على الجوانب العسكرية، بل امتدّ إلى صميم السياسة العثمانية.

يقول ياغي إنهم: “كانوا يتدخلون في اختيار السلطان وفي شؤون الحكم… وقد أصبحوا عنصر شغب وفوضى بعد توقف الفتوحات”. ومع انحسار الغنائم وتراجع الحملات العسكرية، تحولت هذه القوة إلى كيان باطني متضخم، يفعل كل ما يضمن استمرار امتيازاته. فأصبحوا يخلعون السلطان إذا لم يقدّم لهم حروبًا تتيح لهم الارتزاق، أو إذا رفض زيادة عطاياهم. وأضحى من المستحيل على أي سلطان إهمال تقديم الهدايا لهم عند جلوسه على العرش، وإلا تعرّض للإهانة والتمرد. وهكذا أصبحت السلطنة نفسها رهينة لنزوات هذه الفئة المسلحة التي تحولت من مؤسسة الجيش إلى حاكم خفيّ للدولة.

الفساد والنهب

يصف محمد الخطيب في كتابه بلاد الشام في العهد العثماني أثر الانكشارية على الريف: “نتج عن انشغال الإنكشارية بالقضايا الاقتصادية عزوفهم عن أي نشاط عسكري… كما تضاءل نشاطهم في الريف بسبب فقره واندثار عدد كبير من القرى نتيجة ابتزازهم لأموال سكانها”. فقد تركز همّ الإنكشاريين على التجارة، والسمسرة، وفرض الأتاوات، واحتكار الأسواق، فخربت القرى وتقهقر الإنتاج الزراعي في مناطق عديدة. ولمواجهة غضبهم، لجأ السلاطين إلى تشغيلهم بالحروب، والسماح لهم بالغنائم والنهب، لكن ذلك لم يكن سوى حلول مؤقتة. فسرعان ما عادوا للتمرّد داخل العاصمة، حتى باتت الدولة عاجزة عن ضبطهم.

في كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، يصف عبدالعزيز الشناوي هذا التحول الحاد “ثم غدوا مركز قوة خطير في حياة الدولة… استشرى نفوذهم وازدادوا إدراكًا لأهميتهم، فداخلهم الغرور وصلفٌ على صلف”، ويضيف “كانت الفيالق الإنكشارية لا تعبأ بشروط التسليم، وتنطلق للنهب والسلب والقتل، وهتك الأعراض وإحراق المباني… وفي أوقات السلم كانوا يلجؤون إلى حركات عصيان تحمل معنى التحدي للسلطان”. بلغ التحدي ذروته حين منعوا موكب السلطان من الوصول للقصر، ورفعوا في وجهه كؤوس الشراب والخمور على سبيل الإهانة والاستفزاز، في مشهد يلخص انهيار هيبة الدولة أمامهم.

بهذه التحولات العميقة، انتقل الإنكشارية من كونهم نخبة عسكرية في الدولة العثمانية إلى أخطر قوة متمرّدة عصفت باستقرارها السياسي والاقتصادي والعسكري، وأسهموا بشكل مباشر في تآكل بنيان السلطنة وتضخم أزماتها الداخلية، حتى بات إصلاحهم أو القضاء عليهم تحديًا وجوديًا واجهه السلاطين قرونًا طويلة.

- إسماعيل باغي، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي (الرياض: مكتبة العبيكان، 2001).

- عبدالعزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (القاهرة: مكتبة الأنجلو، 2021).

- محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية (بيروت: دار النفائس، 1984).

- وليد حسين، “الإنكشارية… حين يتحول الأطفال المخطوفون إلى فرق للموت”، الهيئة الوطنية للإعلام المصرية (2020).

جيش الارتزاق:

الإنكشارية نموذجًا للانحراف العسكري في الدولة العثمانية

شكّل الارتزاق واحدة من أقدم المهن الحربية غير الشرعية في التاريخ؛ فهو قتال من أجل المال، لا من أجل عقيدة أو وطن. وقد اعتمدت دول عديدة عبر التاريخ، كما تفعل بعض القوى الحديثة، على تجنيد شبان من الدول الفقيرة والزجّ بهم في الحروب مقابل مبالغ زهيدة، لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية بأقل كلفة بشرية ممكنة.

من خطف الدوشيرمة إلى خلع السلاطين: الانكشارية بلا أقنعة.

ومع أن القانون الدولي جرّم الارتزاق منذ الاتفاقية الدولية لعام (1989)، فإن الظاهرة قديمة؛ عرفتها فارس وروما واليونان، وتوسّع استخدامها بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر. بل استعانت بريطانيا في الثورة الأميركية بجنود ألمان مأجورين عُرفوا بجنود هِسِن.

وتُجمع الدراسات على أن المرتزقة ينتمون غالبًا للطبقات المهمشة، ويتسمون بالانتهازية وغياب الولاء، والتعطش للعنف، وعدم احترام قوانين الحرب أو قيم الفروسية، لأن ولاءهم لمن يدفع أكثر. وهو ما جعل ابن خلدون يحذر السلاطين من الاعتماد عليهم، مؤكدًا أن ملك من يستند إلى سيوف المرتزقة يكون مهددًا في كل لحظة.

ومن أبرز النماذج التاريخية للارتزاق: الإنكشارية، الذين اعتمدت عليهم الدولة العثمانية رغم كونها دولة مسلمة. فقد نشؤوا عبر نظام الدوشيرمة الذي يقوم على خطف الأطفال المسيحيين من البلقان، وفصلهم عن أسرهم، وتربيتهم عسكريًا ليتحولوا إلى قوة ضاربة بلا ولاء حقيقي إلا للمال والامتيازات. ومع الزمن، انخرطت في صفوفهم عناصر من جنسيات وأديان متعددة، فتحوّلوا إلى جيش مصالح لا جيش عقيدة.

وتُظهر كتب التاريخ ما بلغوه من تغوّل؛ إذ أصبحوا يتدخلون في تعيين السلاطين وخلعهم، ويعزلون كل من يحاول الحدّ من نفوذهم، كما حدث في خلع السلطان سليم الثالث ثم مصطفى الرابع. وقد وصف الجبرتي ولاةً مثل والي مصر خاير بك بأنهم أدوات بطش في يدهم، إذ ضيّق على الجراكسة، وضربهم غدرًا عندما طالبوا برواتبهم، وفرض عقوبات قاسية تصل إلى القتل لمن يُشتبه في عدم ولائه للدولة العثمانية.

كما يصف ابن إياس حال الجراكسة بأنهم أصبحوا في غاية الذل والفقر، نتيجة تسلط الإنكشارية ووكلائهم. ورغم أن بعض المؤرخين الممجّدين للدولة العثمانية مثل المتطرف علي الصلابي يذكرون فساد الانكشارية وانغماسهم في المحرمات وخلعهم للسلاطين، إلا أنهم لا يتناولون جذور المشكلة: التأسيس الخاطئ للجيش الجديد، والاعتماد المفرط على المرتزقة لتحقيق السيطرة والتوسع، والتغاضي المتعمد عن تجاوزاتهم.

وتُطلق المصادر على الإنكشارية أسماء مرتبطة بالطريقة البكتاشية مثل “عسكر البكتاشية” وأبناء الحاج بكتاش، كما ظهرت وحدات وظيفتها الدعاء للجيش صباحًا ومساءً؛ وهي مفارقة تكشف التناقض بين البنية الروحية المزعومة والأخلاقيات العنيفة التي مارسها هذا الجيش. أما في حملات مثل سقوط الدرعية 1233هـ/1818م، فتدل المصادر على أن الجيش كان خليطًا من نصارى وأفارقة وأتراك، مما يفنّد الادعاء بأن العثمانيين لم يشاركوا بشكل مباشر.

لقد بلغ الانكشارية من البطش أن الدولة نفسها أصبحت رهينة لهم؛ يخلعون ويولّون، ويُفشلون أي مشروع إصلاحي، ويعاقبون كل من يجرؤ على الحد من نفوذهم. وهكذا كانت سياسة السلاطين القائمة على ازدواجية السلطة والاعتماد على المرتزقة أحد أهم أسباب انفلات الانكشارية وتحولهم إلى قوة هدامة داخل الدولة العثمانية.

- أحمد الرمال ابن زنبل، واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني: آخرة المماليك، تحقيق: عبدالمنعم عامر (القاهرة: د.ن، 1962).

- أحمد السعيد سليمان، تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي (القاهرة: د.ن، 1979).

- عبدالجواد صابر إسماعيل، ولاية خاير بك على مصر (القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية، 1990).

- عبدالعزيز جمال الدين، مختارات من تاريخ الجبرتي(القاهرة: مكتبة مدبولي، 2022).

- علي الصلابي، الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط (بيروت: دار المعرفة، 2008).