الانهيار الأخلاقي

في إجراءات السلطة العثمانية

لم يعرف التاريخ الإنساني مأساةً أشدّ فظاعةً من أن يتحوّل الأخ إلى قاتلٍ لإخوته، وأن يَستمدّ شرعيته في ذلك من فتاوى مُفصّلة على مقاس السلطة. منذ قصة قابيل وهابيل، رسمت الشريعة الإسلامية حدود الأخوّة وحرمة الدم، فقال تعالى في وصف أول قاتلٍ في التاريخ: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، وحذّر النبي ﷺ بقوله: “لا يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا“، فكيف يُسوِّغ حاكمٌ لنفسه أن يقتل تسعة عشر من إخوته، ويبرر ذلك بحماية المُلك؟.

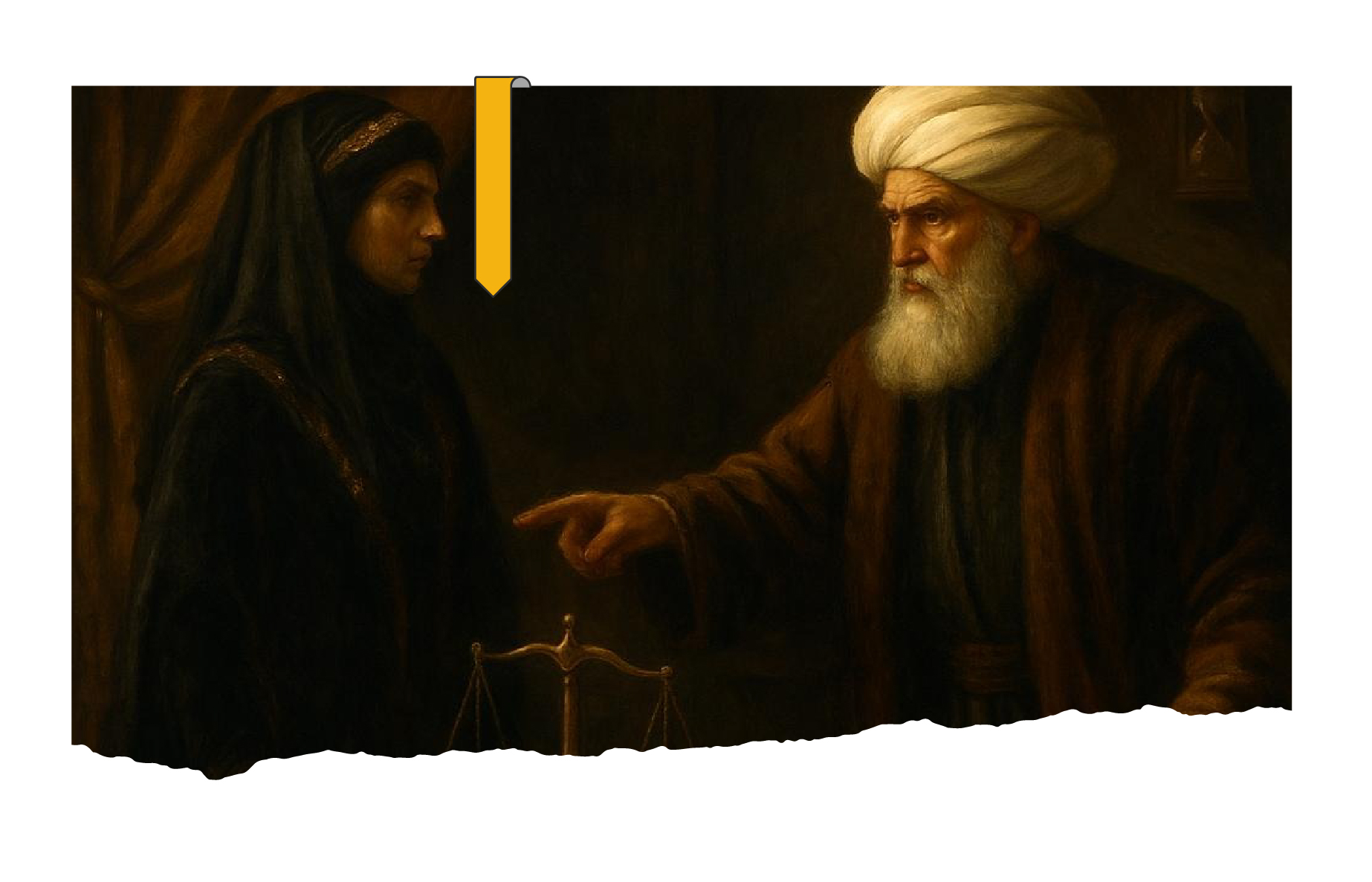

حين تحوّل العرش إلى مذبحٍ للأرحام، والفتوى إلى خنجرٍ يُبرّر الجريمة

كانت تلك جريمة السلطان محمد الثالث ابن السلطان مراد الثالث، واحدةً من أفظع جرائم قتل الإخوة على مرِّ التاريخ سنة 1595م، حين أصدر أمرًا بخنق جميع إخوته التسعة عشر، بعضهم أطفالٌ ورضّع، بحبالٍ من أوتار الأقواس، تنفيذًا لوصيةٍ سياسيةٍ سنّها السلاطين من قبله، تقول إن “درء الفتنة مقدَّم على حياة الإخوة“، وهي العبارة التي تحولت بمرور الزمن إلى فتوى تبيح للسلطان قتل من يخشى منهم على ملكه.

لم تكن تلك الفتوى سوى غطاءٍ دينيٍّ لتقنين الجريمة، صاغها فقهاء البلاط منذ القرن السادس عشر، وسُميت في بعض المصادر بـ“قانون الفَتْنَة“، وأجازها بعض مشايخ الإسلام في إسطنبول بزعم “حفظ الدولة ووحدة الأمة“. وهكذا تحولت المؤسسة الدينية في البلاط إلى أداةٍ لتبرير الدماء، تُفصّل النصوص على رغبة السلطان كما يُفصّل الخياط ثوبًا على جسدٍ واحد.

تروي كتب التاريخ أن والدة السلطان، السلطانة صفية، كانت صاحبة القرار الحقيقي في تلك الليلة السوداء، إذ بادرت إلى تنفيذ القتل فور وفاة زوجها السلطان مراد الثالث. جمعت أبناءه الذكور من الجواري، وأمرت بخنقهم جميعًا في حجراتهم بأوتار الأقواس الحريرية الناعمة حتى لا تُحدث جروحًا في أجسادهم. وفي الصباح، أمرت ابنها محمد بالجلوس على العرش لتلقّي العزاء في أبيه وكأن شيئًا لم يكن.

ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد؛ فقد أُشيع أن السلطان الجديد أمر ببقر بطون ستٍّ من جواري أبيه بعد الاشتباه بحملهن، خوفًا من أن يُولد لهن أبناءٌ قد ينازعونه العرش يومًا. وذُكر أن أجسادهن أُلقيت في مياه مضيق البوسفور لطمس الجريمة. هذه القسوة ليست حادثةً معزولة، بل نمطٌ متكرر في التاريخ العثماني منذ القرن السادس عشر، إذ سبقه أبوه مراد الثالث بقتل خمسةٍ من إخوته، وقبله جده سليم الثاني، ومن بعدهما أحمد الأول وإبراهيم الأول وغيرهم.

لقد أصبحت قاعدة القتل في العائلة العثمانية جزءًا من نظام التوريث. فبينما عرفت الممالك الإسلامية السابقة الشورى أو تعاقب الولاية بين الأبناء وفق السنّ أو الكفاءة، اعتمد العثمانيون نظامًا بالغ الوحشية يقوم على أن “يبقى الأقوى حيًّا“، أي أن يقتل الأمير جميع إخوته قبل اعتلائه العرش. هذه الممارسة التي سُمّيت لاحقًا بـ“نظام قتل الإخوة“ كانت تُنفذ سرًّا داخل القصور، وتُبرّر علنًا بأنها ضرورةٌ لحفظ الدولة من الانقسام، بينما هي في حقيقتها انحدارٌ أخلاقي وإنساني.

كتب المؤرخ خليل إينالجيك، أحد أبرز مؤرخي الدولة العثمانية، عن هذا النظام أكد أنه انعكاسًا لأزمة الحكم الوراثي في غياب مبدأ الشورى، وأن الفقهاء المقرّبين من القصر صاغوا له تبريراتٍ تُضفي عليه صبغةً شرعية. وذكر المؤرخ جودت باشا في تاريخه أن السلطان محمد الثالث كان مضطرب النفس بعد المذبحة، وأنه عاش بعدها في عزلةٍ شبه تامة داخل القصر، لا يثق بأحد، ولا يسمح لأحدٍ بالاقتراب من أسرته، وكأنّ الدم الذي سُفك من إخوته تحوّل إلى لعنةٍ تلاحقه حتى وفاته.

أما في المصادر الأوروبية، فقد وصفت الحادثة بأنها “المأساة العثمانية الكبرى“ التي أذهلت العالم الإسلامي والمسيحي على حدٍّ سواء. ووصفها بعض المؤلفين الغربيين بأنها تُقدَّم بوصفها نموذجًا لما يسمى “الانهيار الأخلاقي في ذروة السلطة“. ومع أن المؤرخ الغربي قد يُسقط أحكامًا متحيّزة على الإسلام من خلال مثل هذه الوقائع، فإن الحقيقة أن الجريمة لا تمتّ إلى روح الشريعة بصلة، بل إلى استبدادٍ مزّق أوصال الدولة من داخلها.

ولعلّ أبرز المفارقات أنّ هذه الجرائم وقعت في وقتٍ كانت فيه الدولة العثمانية تتبجّح بحمل راية الإسلام، وتشييد المساجد الكبرى، وإقامة الشعائر في أبهى صورة، بينما كانت قصورهم تعجّ بالمقاصل المخملية، وأوتار الأقواس التي تخنق باسم “المصلحة العامة“. وهنا تتجلّى المفارقة بين الإسلام كدينٍ يحرّم سفك الدماء، وبين السلطة التي تتوسّل بالدين لتبرير القتل.

إنّ مذبحة إخوة السلطان محمد الثالث لم تكن سوى مرآةٍ لنظامٍ يقدّم العرش على الأخ، والسلطة على الرحِم، والفتوى على الضمير. إنها لحظةٌ من أحلك اللحظات في التاريخ العثماني، حيث اجتمع الاستبداد والخرافة والدم في مشهدٍ واحد.

- حمد آق كوندز وسعيد أوزتورك، الدولة العثمانية المجهولة (إسطنبول: وقف البحث العلمية، 2008).

- خليل إينالجيك، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، ترجمة: محمد الأرناؤوط (بيروت: دار المدى الإسلامي، 2002).

- طلال الطريفي، العثمانيون ما كان حديثًا يُفترى (الرياض: دار ائتلاف، 2020).