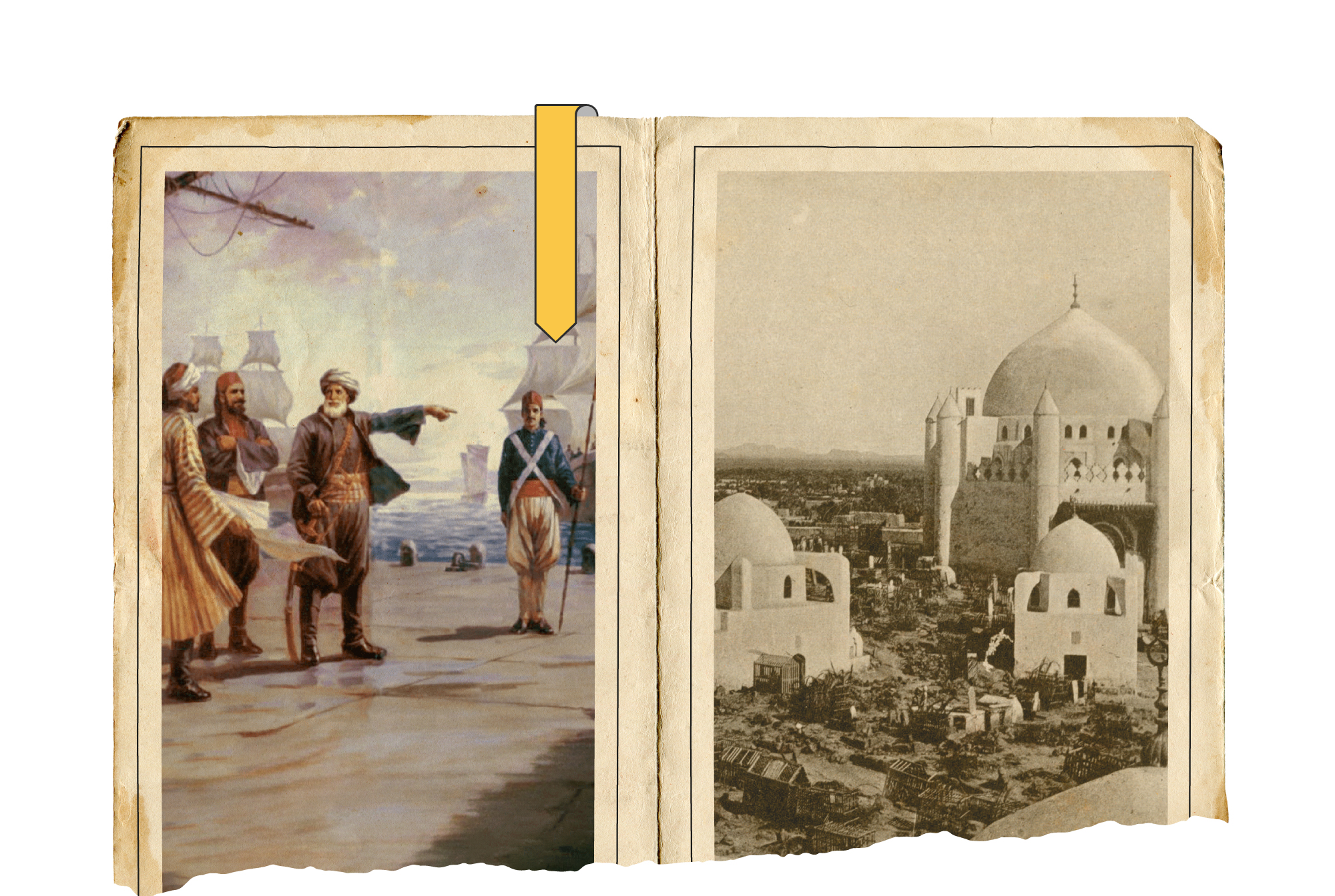

العثمانيون الغُزاة سنة (1812)

حفروا الخنادق عبر البقيع، وأطلقوا المدافع على الأبرياء في المدينة المنورة

بعد الهزيمة المريرة والمُهينة التي تلقَّاها الجيش العثماني بقيادة طوسون باشا في وادي الصفراء عام (1812) أمام قوات الدولة السعودية الأولى، بدأ طوسون بتحضير حملة كبيرة، وطلب من والده محمد علي الوالي العثماني في مصر إمدادات إضافية حتى يستطيع هزيمة جيش السعوديين، واللحاق بهم إلى المدينة المنورة، ومن ثم الانتقام منهم، ومن القبائل التي تحالفت معهم ودانت بالولاء لهم.

جاءت الإمدادات على عجل عن طريق البحر بقيادة أحمد بونابرت، ومعه الجنود والمدافع والأموال الطائلة، بجيشٍ كبير جُهِّز بمعدات لا قِبَل للسعوديين بها، وما أن وصلت القوات العثمانية الإضافية إلى ينبع حتى تحركت إلى المدينة المنورة، واستولت بطريقها على وادي الصفراء وقُراه وبلدان أخرى، ويذكر المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي في كتابه “عجائب الآثار” قصصًا مروِّعة عن الانتقام الذي قام به العثمانيون في حق أبناء تلك القرى بسبب ولائهم لدولتهم السعودية الأولى.

انتقامًا لهزيمتهم في وادي الصفراء أرهَبوا أهالي المدينة المنورة ولم يأبهوا لحُرمتها.

لم تكن الهزيمة المريرة في وادي الصفراء لتمر هكذا، فقد عزم العثمانيون على معاقبة المدينة المنورة وساكنيها؛ إذ تم حصارها أشد حصار دون مراعاة لحُرمتها، ولا قداستها، ولا حرمة ساكنها عليه الصلاة والسلام.

الجيش العثماني لم يكتفِ بالأعمال العسكرية، بل ذهب إلى النهب والسرقة والانتقام من المدنيين العُزَّل، حين قام بفرض حصار قاسٍ على المدينة، مانعًا عنها الطعام والماء، بعد أن نُصِبت عليها المدافع بقنابلها المُدَمِّرة، غير مُبالِين بالمدنيين الأبرياء من كبار ونساء وأطفال.

الممرات العثمانية عبر رُفاة الصحابة في البقيع:

بعد أن استعصت المدينة المنورة على القوات العثمانية بأسوارها وقوة تحصينها، أمر قائد الحملة طوسون وأحمد بونابرت قواتهما بحفر سراديب تحت أسوار المدينة من جهة البقيع، دون مراعاةٍ لمكانتها واحتوائها على رفاة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من ناحية قلعة البلد، وجعلوا فيها البارود، وأشعلوا النيران فانهارت الأسوار، واندفعت القوات العثمانية بعسكرها وخيولها على من كان فيها، وقد كان بالمدينة المنورة حامية سعودية مشكلة من مقاتلين من جميع البلدان السعودية، وضعهم فيها إمام الدولة السعودية الأولى سعود بن عبد العزيز أثناء عودته من الحج، بعدما علم عن مخطَّط العثمانيين لغزو المدينة المنورة، وقُدِّرت تلك القوة بسبعة آلاف من المقاتلين ممن يُسمَّون “قوات الرباط”، وذلك تحسبًا من هجوم عثماني محتمل على المدينة.

خلال المعركة الطاحنة فُتحت أبواب المدينة، فانكسرت القوات السعودية المرابطة فيها، وانهارت صفوفهم، وكثُر القتل فيهم عند فجوة السور المنهار، وبسبب عدم تكافؤ الجيشين والمعدات الحديثة التي كان يمتلكها الجيش العثماني، انحصر المرابطون السعوديون إلى قلعة المدينة المحصَّنة، لتُلاحِقهم قوات طوسون باشا، وتبدأ في ضرب القلعة بالمدافع، حتى طلب من كان فيها المصالحة بعد فترة من الحصار، فأنزَلوهم منها بالأمان على أن يغادروا المدينة، فغادروها بعد شهر من بدء المعركة التي امتدت من منتصف شهر شوال إلى منتصف ذي القعدة من العام الهجري (1227هـ)، وقد مات بعد خروجهم كثير منهم جوعًا ومرضًا، وقد قُدِّرت خسائر الحامية السعودية بأربعة آلاف قتيل، جُلُّهم من أهل عسير وبيشة والحجاز وجنوبه وأهل نجد، كما تم أسر حاكم المدينة المنورة المُعين من قِبَل الإمام؛ الفارس سعود بن مضيان، وأُعدم في إسطنبول.

- إبراهيم بن عيسى، تاريخ ابن عيسى، تحقيق ودراسة: أحمد البسام (الرياض: الناشر المتميز، 2019).

- فيلكس مانجان، تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد علي على الجزيرة العربية، ترجمة: محمد خير البقاعي (الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 2003).

- عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1997).

- منير العجلاني، تاريخ البلاد العربية السعودية: الدولة السعودية الأولى، ط2 (الرياض: مطابع دار الشبل، 1993).

على الطريقة العثمانية

تواطؤ وغدر وخيانة تعامَلوا بها مع القوى السياسية في الجزيرة العربية

استعمر العثمانيون الأراضي العربية باسم الإسلام، واستباحوا وتغطرَسوا وتجبَّروا ثم استعلَوا واستكبَروا، حتى الحرمين الشريفين لم يُراعِ العثمانيون لهما حُرمةً ولا وقارًا ولا اعتبارًا، وفي هذا السياق نرصد لإحدى تَمظهُرات هذا الجَور، وبعض جوانب الظلم التي عاشها أهل الحجاز تحت نَير الاستعمار العثماني، من خلال طرح علاقة العثمانيين مع الشريف غالب بن مساعد؛ لما للقصة من عِبَر ولفصولها من أثر.

ودون الخوض في حيثيات المواجَهة بين العثمانيين مع الدولة السعودية الأولى، فإن ما يُهِمُّنا في هذه النازلة هي التكتيكات الخبيثة التي لجأ إليها الوالي العثماني محمد علي من أجل الإطاحة بوالي مكة المكرمة، رغم أنهما تعاهدَا داخل أقدس الأماكن وأشَدِّها حُرمةً، وهي بيت الله الحرام.

الشريف غالب جنى عواقب ثقته بالعثمانيين ولجوئه إليهم، حيث “أرسل شخصاً يُدعى الشيخ أحمد تركي إلى إسطنبول في سنة 1212هـ/ 1796م (لدعمه ضد الدولة السعودية الأولى)، إلا أن اختلال التوازن الأوروبي في هذه الفترة – بسبب ظهور نابليون بونابارت – لم يترك للدولة مجالًا للنظر في شؤون الحجاز”.

وأمام عدم اكتراث العثمانيين برسائل الشريف قام غالب بمهادنة الدولة السعودية الأولى باعتبارها القوة التي قامت بمواجهة الاحتلال التركي لبلاد العرب، ويبدو أن الشريف حاول أن يلعب على منطق التوازنات بين الطرفين، بدليل أنه أرسل إشارات إيجابية إلى محمد علي مفادها أنه سيكون سندًا له في مواجهة الدولة السعودية، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يدخل في تحالف إستراتيجي مع الدولة السعودية، وبالتالي تجنيب المنطقة المجازر التي ارتكبتها الجيوش العثمانية في الجزيرة العربية.

بعد وصول محمد علي إلى الحجاز اعتبر الشريف غالب – حليف الأمس – مذنبًا؛ لأنه سلك مسلكاً مخالِفًا للإمارة، ولم يُظهر حمية وغيرة، إضافةً إلى طمعه، ولذا عزله”، فكانت هذه بداية النكبة ومُنطلق النكسة للشريف وعائلته.

إن الطريقة المهينة التي عُزل بها الشريف تحتوي عبرةً ودرسًا لمن آثر مناصرة الاحتلال على الارتكان إلى مصالح بلده والتحالف مع بني جلدته، وهنا صدَّق غالب خديعة محمد علي وتقيته التي ألبَسها خدعة إظهار الإجلال وتقبيل يد الشريف، وصدَّق أيضًا أنه يساهم في وصل الرحم المقطوع بين الأب وابنه، اللذَين رسما الخطة للقبض عليه وإرساله إلى الدولة العثمانية.

في هذا الصدد أظهر محمد علي “أن بينه وبين ابنه منافرة، فتوجه ابنه أحمد إلى جدة مُظْهِرًا أنه مُغاضِب لأبيه، وأُشِيع ذلك بين الناس، ثم كتب أحمد طوسون من جدة للشريف أن يتوسط بالصلح بينه وبين والده، وأن يشفع له عنده في حصول الرضا، ففعل ذلك الشريف وقَبِل محمد علي شفاعته، فكتب الشريف لأحمد طوسون يخبره بحصول قبول شفاعته، وطلب منه الحضور إلى مكة ليجمع بينه وبين والده”.

والواضح أن الشريف غالب تعامل بسذاجة مع الشِّراك الذي نصبه له محمد علي وابنه طوسون، ليتم احتجازه من طرف هذا الأخير، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بمراسلة أولاده الثلاثة للالتحاق به، بعد أن صوَّر له مستشار طوسون “الشيخ أحمد تركي” أن السلطان يطلبه ليستشيره ثم يعود إلى منصبه في مكة، وبذلك قضى طوسون على أية محاولة للانتفاضة ضد خطة القبض على الشريف غالب.

نصب محمد علي فخًّا لشريف مكة، وأوهمه بالتقرب منه، ثم غدر به.

لم يقف الأمر عند التغرير بالشريف غالب واعتقاله رُفقةَ أبنائه، بل تجاوز ذلك إلى الاعتداء على داره وحَرَمه وأهله وماله، ذلك أنه “بعد تسفير الشريف غالب نهبت العساكر داره التي بجياد، وأخذوا منها أموالًا كثيرة، وأخرجوا أهله منها بصورة شنيعة”، فكانت بذلك نهاية رجل فكَّر بمنطق الكرسي قبل أن يفكر بمنطق الوطن والأمة، ليعيش آخر أيامه مغتربًا طريدًا شريدًا في مدينة سالونيك العثمانية، ويموت فيها سنة 1232هـــــ (1817)، بعد أن امتدت إمارته على مكة المكرمة زهاء 26 سنة.

إن التاريخ عِبَر، والحوادث صور تُعطِي الدروس، وتَقِي من الضرر، فهل من مُعتبِر، فيَعِي بأنه لا خير في احتلال، ولا بركة في استعمار، وإنما الوحدة الداخلية والجبهة العربية كانت وستبقى طوق النجاة من الإخضاع، والسبيل إلى الدفاع، والطريق نحو الإجماع.

- إسماعيل جارشلي، أشراف مكة وأمرائها في العهد العثماني (بيروت: الدار العربية للموسوعات، 2003).

- عبد الرحيم عبد الرحمن، الدولة السعودية الأولى، ط5 (القاهرة: دار الكتاب الجامعي، 1987).

- عبد الرحيم عبد الرحمن، من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد علي (القاهرة: دار الكتاب الجامعي، 2001).

- عبد الله البسام، تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق (الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 2015).

عام (1855) في مكة المكرمة

ثورة العصيان ضد الاحتلال العثماني

عانت الإدارة العثمانية من ظاهرة الفشل المُزمن في إدارة شؤون الحجاز؛ إذ فهم الباب العالي أن الأمر يقتصر على إعلان سيادتهم ورعايتهم للحرمين الشريفين، وتقديم بعض الدعم لأوقاف الحرمين، وكان يتم ذلك في إطار الدعاية العثمانية من أجل تأكيد نفوذهم الروحي على العالم السُّني، نكايةً بالدولة الصفوية التي أعلنَت نفسها حامية للعالم الشيعي.

لكن الواقع المَرير يُثبِت فشل الباشوات العثمانيين في تفهُّم طبيعة المجتمع الحجازي وكيفية التعامل معه، كما اصطدم هؤلاء الباشوات كثيرًا بأشراف مكة، في محاولة لتقليص الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتَّع به إمارة الأشراف، وتوسيع نفوذ الباشا العثماني، وتجلَّى ذلك في عددٍ من الأزمات التي عانى منها الحجاز.

ومن الأحداث المهمة في هذا الشأن ما أطلق عليه المؤرخ أحمد السباعي “منع بيع الرقيق وثورة الأهالي”، وهو ما حدث في عام 1271هـ (1855)، ويَرجع ذلك الأمر إلى عقد الدولة العثمانية معاهدة مع بعض الدول الأوروبية، فُرض فيها على العثمانيين ضرورة منع بيع الرقيق في الأراضي التابعة لهم، وعلى ذلك أرسلت إسطنبول إلى كامل باشا والي جدة أمرًا بمنع بيع الرقيق، وامتثل كامل باشا للأمر، وقام بجمع تجار الرقيق وأبلغهم بضرورة وقف هذه التجارة.

وتوضِّح هذه الواقعة مدى جهل الإدارة العثمانية بطبائع ونفسية الشعوب، وفي الوقت نفسه عدم التدرج في تطبيق الأوامر التي قد تتعارَض مع المسموح به في الدين، وأيضًا العادات والأعراف الاجتماعية السائدة؛ إذ رفض الأهالي هذا القرار؛ لأنهم أدركوا أنه من جَرَّاء الضغوط الأوروبية على الدولة العثمانية، وأن القرار يتعارَض مع تنظيم الفقه لمسألة الرقيق، فضلًا عن أن هذا القرار قد يؤدي إلى متغيِّرات حادة في بنية المجتمع نفسه، وافتقر الباشا العثماني إلى الحكمة في تطبيق هذا القرار، فلم يلجأ إلى التدرُّج خطوة خطوة في هذا الشأن، والتمهيد له، وإعطاء فرصة لفترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

واتخذت ثورة الأهالي هنا نفس الشكل المتعارَف عليه في شتى مدن المنطقة العربية عند تنظيم الاحتجاجات الشعبية ضد الإدارة الجائرة للباشا العثماني، وهو ما نجده في القاهرة ودمشق وبغداد وتونس؛ إذ اجتمع طلبة العلم وعقدوا عزمهم على الذهاب إلى بيت رئيس العلماء الشيخ جمال شيح، للنظر في الأمر، وهناك تعالت الأصوات بأن هذا القرار العثماني بمنع بيع الرقيق يُعَدُّ مخالفة صريحة للشرع الحنيف، وتم الاتفاق على الذهاب إلى بيت القاضي لكتابة حجة شرعية بعدم جواز قبول هذا القرار؛ لمخالفته لأحكام الشرع.

وأثناء خروجهم في الشارع للذهاب إلى بيت القاضي انضم إليهم العديد من الأهالي، وتعالت الصيحات بالجهاد، وهنا حدث الصدام بينهم وبين العسكر الأتراك، واشتدت حدة القتال، وانتشر انتشارًا سريعًا، حتى إنه وصل إلى المسجد الحرام نفسه، وسالت الدماء، وسقط العديد من القتلى.

ووصلت أخبار هذه المذبحة إلى الشريف عبد المطلب، وهو في الطائف حينها، ويَروِي لنا صاحب إفادة الأنام موقـف الشريف قائلًا: “فلما جاء خبر ذلك إلى الطائف للشريف عبد المطلب جمع القبائل وقال: إني أريد حماية مكة؛ لئلا يصيبهم ضرر من كامل باشا – الباشا العثماني- بسبب ما صار منهم”.

لجأ الباشا العثماني إلى السياسة الدائمة والفاسدة للعثمانيين في إدارة شؤون الحجاز، وهي سياسة “فرِّق تَسُد” من خلال إحداث الوقيعة بين بيوت الأشراف، ونزع الشرافة من بيت، وإعطائها لبيت آخر، وبالفعل أعلَن باشا جدة عَزلَ الشريف عبد المطلب عن شرافة مكة، وتولية الشريف محمد بن عبد المعين بن عون.

ولا أدَلَّ على وعي أهالي مكة، ونزوعهم إلى الاستقلال الذاتي عن الاحتلال العثماني، وتدبير شؤونهم خاصةً في أوقات الأزمات، مما قاموا به أثناء هذه الأوقات الصعبة التي مرَّ بها البلد الحرام؛ إذ قام الأهالي بتنظيم ما نطلق عليه الآن “اللجان الشعبية”؛ للقيام برعاية الأمن وحفظ الممتلكات، وفي الوقت نفسه الإبلاغ عن أي تقدُّم عسكري تركي: “صار أهل الحارات حاملين السلاح، ويَعسُّون في البلاد طول الليل”.

دخل الشريف عبد المطلب ومن معه من المقاتلين في عدة مواجهات عنيفة مع عسكر الأتراك، وكلما فشل أعاد الكَرَّة من جديد، خاصةً مع انضمام العديد من القبائل إليه، لكن الجيش التركي نجح في استمالة بعض بيوت الأشراف إليه، كما نجحت سياسة فرِّق تَسُد، وانتهى الأمر بمحاصرة الشريف عبد المطلب ومَن معه في الطائف، حتى وقع في الأسر، وتم إرساله إلى إسطنبول، وقد أصدر السلطان العثماني أمره بالعفو عن عبد المطلب؛ لشجاعته، ولحَسبِه ونَسبه، كما سمح له بالإقامة في أحد قصور إسطنبول.

وهكذا انتهت ثورة الأهالي في مكة ضد الباشا العثماني، لكن هذه الحادثة، وغيرها، أثبتت سوء حُكم الإدارة العثمانية، وعدم قدرتهم على تفهُّم طبائع الأهالي، هذا فضلًا عما عاناه البلد الحرام من انتهاك حُرمته.

اتبع العثمانيون سياسة التفرقة بين الأهالي لإعادة السيطرة على مكة بعد ثورتها.

- – ابتسام كشميري، مكة المكرمة من بداية الحكم العثماني إلى نهاية القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى (2001).

- – أحمد السباعي، تاريخ مكة، دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران، (الرياض: الأمانة العالم للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 1999).

- – عبد الله الغازي، إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام، تحقيق ودراسة: عبد الملك بن دهيش (مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 2009).