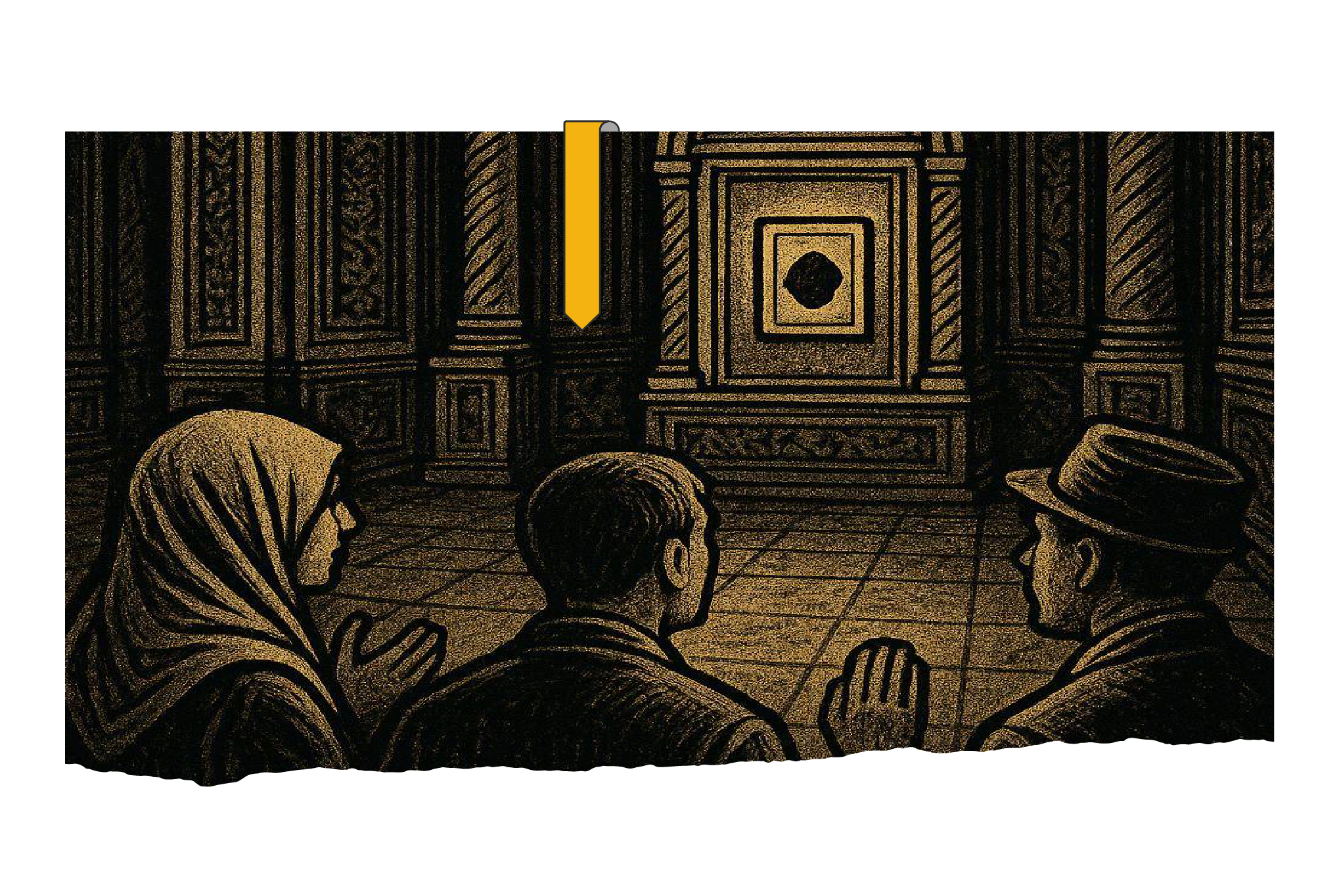

الحجر الأسود

من حضن الكعبة إلى أداة دعائية على ضريح السلطان سليمان القانوني

منذ أن وضع نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أساسات الكعبة المشرفة، حرص على أن يميز ركنها بحجر مختلف، هو الحجر الأسود، ليبقى شاهدًا خالدًا على مكانة البيت. وقد عظّم العرب هذا الحجر حتى قبل الإسلام، إذ اعتبروه ثغر الكعبة وعلامة شرفها. ولمّا أعيد بناء البيت قبل البعثة النبوية، تنافست القبائل في من يضع الحجر في مكانه، حتى ارتضوا حكم النبي محمد ﷺ الذي شرفه الله بحمله بيديه المباركتين وإعادته إلى موضعه.

السطو العثماني على المقدسات الإسلامية صوِّر في الذاكرة التاريخية خدمةً للأمة.

بهذا ظل الحجر الأسود رمزًا دينيًا مقدسًا، وأصبح تقبيله واستلامه في الطواف سنة نبوية ومظهرًا من مظاهر التعظيم للكعبة نفسها. ومن هنا يتجلى الفارق الكبير بين العرب الذين رأوا أن قيمة الحجر في بقائه جزءًا من الكعبة لا ينفصل عنها، وبين الأعاجم الذين عبثوا به وحاولوا انتزاع قدسيته من بيئته الطبيعية.

لقد عرف التاريخ أعداءً سعوا للنيل من الكعبة وحجرها؛ من أبرهة الحبشي الذي جاء بفيلٍ لهدم البيت، إلى الشاه إسماعيل الصفوي الفارسي الذي تحالف مع البرتغاليين لغزو مكة وهدم الكعبة. ومع ذلك بقي العرب، من عصر النبوة إلى عصر الدولة السعودية الحديثة، حماةً للحجر وللبيت، يذودون عنه بالغالي والنفيس. بل إن عبد الله بن الزبير بعد احتراق الكعبة لم يزد على أن ربط الحجر الأسود بالفضة ليحفظه، ثم جاء هارون الرشيد فأمر بتنقيته بالماس وتثبيته بالفضة، دون أن يتجرأ أحد منهما على اقتلاعه أو التصرف فيه خارج موضعه.

لكن الاستثناءين الوحيدان في التاريخ الإسلامي كانا القرامطة و العثمانيين: فالقرامطة سرقوا الحجر الأسود عنوة عام 317هـ (929) واقتلعوه من مكانه بعد أن سفكوا دماء الحجاج ونهبوا البيت، وظل عندهم عقدين من الزمن قبل أن يعاد إلى مكة. أما العثمانيين فقد مارسوا سرقة مقنّعة؛ استغلوا أعمال الترميم ليقتطعوا أجزاء من الحجر الأسود وينقلوها إلى إسطنبول، ليتحول الحجر من رمز للكعبة إلى أداة لتمجيد السلطان.

سليمان القانوني، الذي تصوره الذاكرة الرسمية التركية خادمًا للحرمين، لم يكتف بأخذ القطع المتشظية من الحجر، بل أمر أن يُوضع أكبرها على ضريحه في مجمع السليمانية بعد موته، لتصبح شاهدًا على قبره لا على الكعبة. أما بقية القطع فوزعت في جامع صوقوللو محمد باشا، حيث ثُبتت داخل المحراب والمنبر وتحت القبة، محاطة بإطارات ذهبية، وكأنها تحف فنية للزينة لا بقايا من أقدس أحجار الإسلام.

ويزيد الطعن أن بعض المؤرخين، مثل السنجاري في منائح الكرم، يروون أن المعماري التركي “رضوان” وجد الحجر الأسود بعد أضرار الكعبة قد تشظى إلى عدة شظايا، بحيث كان يسهل أخذ أي منها. ولم يكن العثمانيون ليستغلوا تلك الفرصة للحفاظ عليه، بل لانتزاعه والتصرف به كما لو كان من ممتلكات السلطان الخاصة.

الأدهى أن العثمانيين لم يكتفوا بسرقة الحجر، بل سعوا إلى تسليعه. فقدمت وكالة الأناضول نفسها رواية مفاخرة بأن المعماري سنان وضع قطع الحجر الأربع في مسجد صوقوللو محمد باشا “تخليدًا لذكرى الصدر الأعظم”. واليوم، وبعد خمسة قرون، تُعرض تلك القطع لزوّار إسطنبول في رمضان وكأنها جزء من منتج سياحي، تمامًا كما تُعرض “الأمانات المقدسة” التي نُهبت عام (1917) عبر قطار الأمانات من الحجرة النبوية، حيث حُولت النفائس النبوية إلى مقتنيات متحفية في قصر طوب قابي.

إذن، بينما رأى العرب أن الحجر الأسود لا قيمة له إلا في حضن الكعبة، حرص العثمانيون على انتزاعه وإخضاعه لقدسية السلطان. لقد حوّلوا رمز التوحيد إلى زينة شخصية وضريح سلطاني، ومارسوا أبشع أشكال الاستغلال الرمزي، إذ جعلوا الحجر شاهدًا على سلطانهم لا على قدسية البيت العتيق.

إن جريمة القرامطة كانت واضحة ودموية، أما جريمة العثمانيين فكانت أخطر لأنها لبست ثوب “الخدمة” و”الحفاظ”، بينما هي في جوهرها سطو على أقدس مقدسات المسلمين، وتحويلها إلى أداة سياسية ودعائية لسلطان لا يشبع من نزعة التقديس الذاتي.

- حسين باسلامة، تاريخ الكعبة المعظمة (الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 1999).

- علي بن الأثير، الكامل في التاريخ (بيروت: دار الكتاب العربي، 1997).

- علي السنجاري، منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1998).

- محمد البتنوني، الرحلة الحجازية (القاهرة: مدرسة والدة عباس الأول، 1327هـ).