التمكين العثماني

لحملة نابليون بونابرت على مصر سنة (1798)

لا يمكن فصل الحملة الفرنسية على مصر واحتلال نابليون بونابرت لها سنة (1798)، عن التحالف العثماني – الفرنسي المبكر الذي بدأ العام (1536) بين ملك فرنسا فرنسوا الأول والسلطان العثماني سليمان القانوني، الأمر الذي جعل من فرنسا قوة كبرى في البحر الأبيض المتوسط، بل دفعها لتسيُّد طرق التجارة، وضخ الأموال الهائلة في خزانتها، وهو ما دفعها لاحقًا للتوسع جنوبًا في الأراضي التي احتلها العثمانيون، والتي تجلَّت في حملة نابليون على الولايات العثمانية في مصر والشام (1798-1801م)، وبنظرة سريعة لمصر والجزائر وتونس والمغرب وبلاد الشام، سنجد أنها خضعت للاستعمار الفرنسي بسبب تخبُّط التحالفات والسياسات العثمانية.

تحوُّل البحر العربي إلى إفرنجي:

منذ عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، والبحر الأبيض المتوسط يُعدُّ بحرًا عربيًّا خالصًا، إلا أن العثمانيين فرَّطوا فيه وحوَّلوه إلى بحيرة صليبية بيد الفرنسيين والإسبان، وهو أمر مكَّن الفرنسيين لاحقًا من الدخول إلى العالم العربي، واحتلال أجزاء واسعة منه من نافذة شمال أفريقيا، إضافةً إلى مصر والشام.

لا شك أن المصالح العثمانية القصيرة والمحدودة لم تنظر أبدًا بعين الأخوة الإسلامية للعالم العربي، بل وضعت مصلحتها فوق أي اعتبار، بالرغم من أنها لطالما ادَّعت أنها تسهر على مصالح العرب الذين احتلتهم لأربعة قرون، وما حصل في مصر والجزائر والمغرب وتونس لصالح الفرنسيين حصل في ليبيا لصالح الإيطاليين أيضًا.

كانت التنازلات العثمانية مقايضات للحصول على مصالح ضيقة، ولم ينظروا للعالم العربي إلا كزوائد من الأراضي تفيض عن حاجتهم، وكلما اختنقوا أو ضايقهم الغربيون تخلَّصوا من جزء، لتبقى أراضي الأناضول الأساسية في منأى عن أي مشاكل تحدث بالخلاف مع الأوروبيين، وللحقيقة فإن العرب لم يكونوا الأمة الوحيدة التي واجهت تلك النهايات العثمانية، والبيع بالرخيص كما يقول المثل، فالأرمن والأكراد عاشوا وذاقوا ويلات العثمانيين مثل العرب.

وعَودًا على البحر الأبيض المتوسط الذي تحوَّل من كونه خط الدفاع الأول عن الحياض العربي والإسلامي إلى جسر أوروبي للدخول إلى الأراضي العربية واحتلالها؛ إثرَ التمكين العثماني لحلفائهم الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، الذين حصلوا على تعاملات خاصة، وتسهيلات تجارية رفعت من اقتصادهم، وحوَّلَتهم إلى إمبراطورية تجول أساطيلها وجيوشها في كل الحدود والبحار.

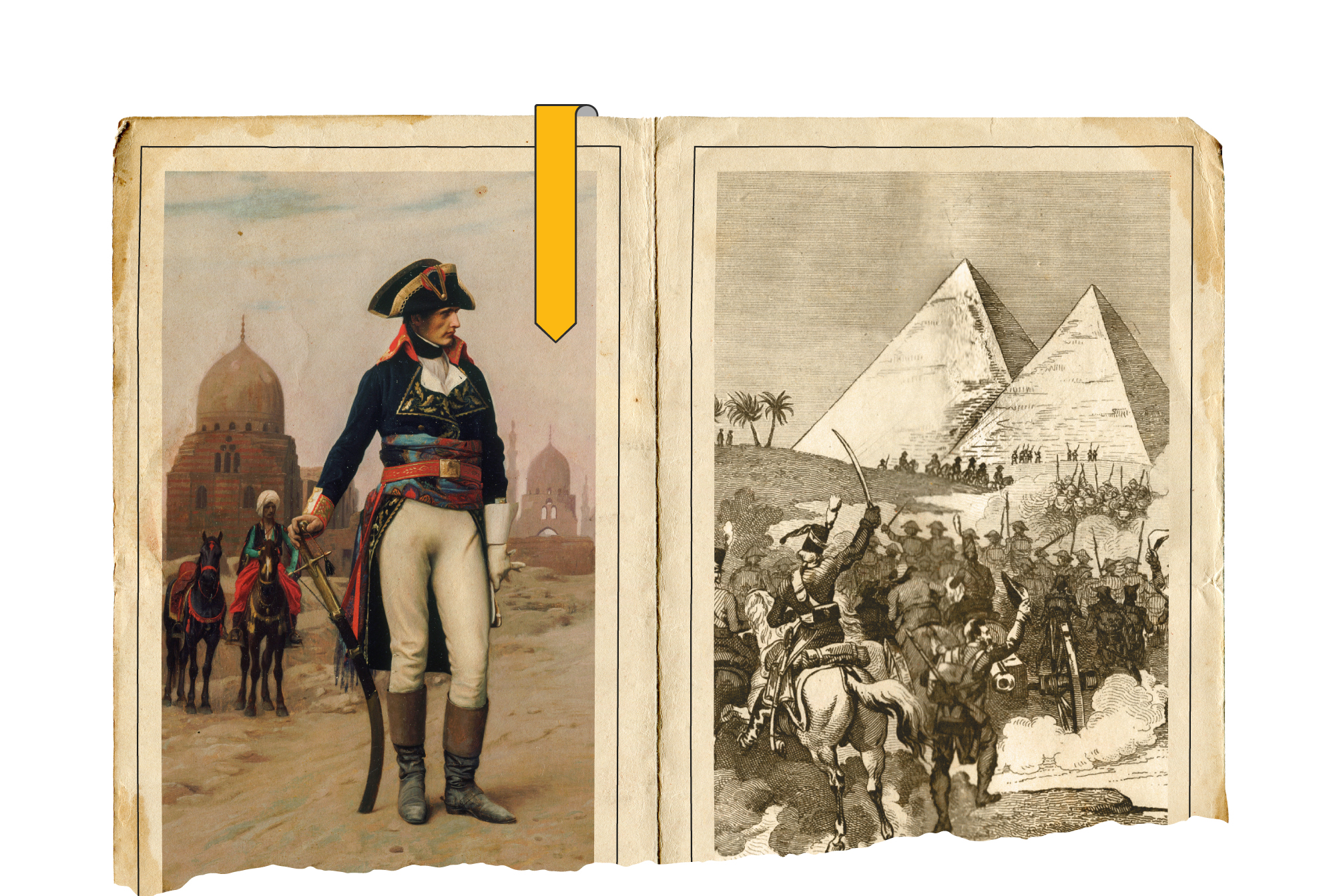

احتلال نابليون لمصر:

في عهد نابليون الأول تبنَّت فرنسا سياسة توسعية، بنَتها على القوة الاقتصادية التي أسَّسَتها إثر التحالف مع العثمانيين، وانقلب السحر على الساحر، وتحوَّل الفرنسيون من حلفاء إلى طامعين، بعد أن جعلتها التحالفات العثمانية على اتصال مباشر مع الولايات التي احتلها العثمانيون سابقًا، وبعد معاهدة كامپو فورميو عام (1797) استحوذت فرنسا على أراضٍ وجزر مهمة في البحر الأبيض المتوسط، مثل الجزر الأيونية، كذلك قواعد البندقية السابقة على ساحل ألبانيا واليونان، لكن العلاقات الفرنسية العثمانية أصبحت متوترة بشكل مفاجئ، حين قرَّر نابليون بونابرت غزو مصر عام (1798) لتأسيس وجود فرنسي في الشرق الأوسط، بعد أن انهار الحلم العثماني ببقاء التحالف مع الفرنسيين الذين خذلوهم.

أبدى العثمانيون حيادهم من الإجراءات الفرنسية الحربية على السواحل العربية حتى وصلوا إلى مصر.

أغرب ما في العلاقة الفرنسية العثمانية أن نابليون، وبالرغم من أنه أطاح بالحكام الفعليين لمصر تحت السيادة العثمانية الاسمية، إلا أنه رفع العلم الفرنسي جنبًا إلى جنب مع الراية العثمانية في جميع أنحاء الأراضي المصرية، قائلًا: إنه ينقذ العثمانيين من المماليك، وكان محتالًا، في الوقت الذي قَبِل به العثمانيون احتياله واحتلاله.

انهارت مصر المُحتلَّة من العثمانيين، نظرًا للإدارة السيئة للمشهد المصري، بسبب الفساد وإثارة الفتن والنعرات، وتأليب القادة بعضهم على بعض، وتشجيع الانقلابات، التي كانت دائمًا ما تجعل المشهد السياسي متقلبًا وقابلًا للانهيار، فبعد خيانة محمد أبو الدهب المملوكي للوالي الأسبق، وإعلانه تبعيته للعثمانيين في مصر، أضحت مصر ولاية تابعة بالكامل للسلطنة، لكن الصراعات العنيفة التي تلت ذلك أدَّت إلى استهلاك قوة المماليك، وانهيارهم، وعدم اهتمامهم بتحصين البلاد، الأمر الذي زاد من طمع الفرنسيين في مصر، ودفعهم إلى الاستعداد لغزوها.

الحياد العثماني من حملة نابليون على مصر

مع أن نابليون أعلن صراحةً نيته احتلال مصر، مغلِّفًا ذلك بأنه جاء لإنصاف المصريين من المماليك، إلا أن موقف العثمانيين كان كالعادة متخاذلًا، ورضوا باحتلال نابليون؛ نظرًا لكراهيتهم الشديدة للمماليك، ومع ذلك، واستمرارًا للتعاون العثماني الفرنسي رفع نابليون العلم الفرنسي بجانب العلم العثماني في مصر، بعد أن أبدى العثمانيون الحياد في قضية لا تحتمل إلا إعلان القتال ضد محتل جديد للبلاد العربية.

- أمين سعيد، تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية 1798 إلى انهيار الملكية 1952 (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1959).

- مجموعة مؤلفين، المرجع في تاريخ مصر المعاصر (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2009).

- هنري لورنس وآخرون، الحملة الفرنسية في مصر، ترجمة: بشير السباعي (القاهرة: سيناء للنشر، 1995).

بينما كان العثمانيون يقفون موقف المتفرج

حاول نابليون بونابرت العبث بالهوية المصرية وتدمير مصادر الثقافة العربية

الاحتلال آفة العصور ونكبة الأوطان، ومصدر تخلُّف الشعوب وفقرهم، وتقسيمهم، وهدم وحدتهم الترابية والوطنية، ولم يدخل الاحتلال يومًا لخدمة شعب أو بناء حضارة أو تشييد عمران، وإنما كان العنوان هو الاستعباد والاستغلال، والتوسع والانتشار.

الاستعمار واحد ولو تعدَّدَت أشكاله، فلا فرق بين استعمارٍ عثماني تركي أو فرنسي أو بريطاني أو فارسي، فكلها جاءت استجابةً لاعتبارات عِرقية أو اقتصادية أو توسعية، لذلك ارتبطت الدول الاستعمارية بجميع أنواع الاستلاب الحضاري والاستهلاك بكل أنواعه.

وتناول ظاهرة الاستعمار الفرنسي يُحِيلنا على المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدولة العثمانية، ودورها في تسهيل بدايات التغلغل الأجنبي في المنطقة، وذلك بفضل الامتيازات التي مُنِحت لفرنسا من طرف السلطان العثماني سليمان القانوني.

على أن هذه الامتيازات “اتخذت شكلًا خاصًّا بها، وذلك بعد توقيع اتفاقية تجارة وصداقة أُبرِمَت سنة (1535) بين السلطان العثماني وفرنسوا الأول ملك فرنسا، نصَّت على منح بعض الامتيازات لرعايا فرنسا، كالحرية الدينية، وبعض التسهيلات التجارية لهم في أراضي الدولة العثمانية، وسُمِّيَت تلك الاتفاقية منذ ذلك الوقت بـ”نظام الامتيازات الأجنبية”.

الجدير بالذِّكر أن الأطماع الفرنسية في مصر بدأت تتبلور على عهد الملك لويس السادس عشر، خاصة مع بدايات الحديث عن الأطماع الروسية لاقتطاع مناطق شاسعة من الدولة العثمانية، وهنا نجد وزير البحرية الفرنسي آنذاك دي سارتين يقول: “إن احتلال مصر هو الطريقة الوحيدة لحفظ تجارتنا في البحر الأبيض، ومتى توطَّدَت أقدامُنا في مصر صِرنا أصحاب السيادة على البحر الأحمر، وصِرنا نستطيع أن نهاجم إنكلترا في الهند، أو ننشئ في تلك الأصقاع متاجر ننافس بها الإنجليزي”.

عملت فرنسا على التخطيط لاحتلال مصر منذ فترة مبكرة بعد أن أفسح العثمانيون لهم المجال والتساهل في حرية الملاحة سنة (1535).

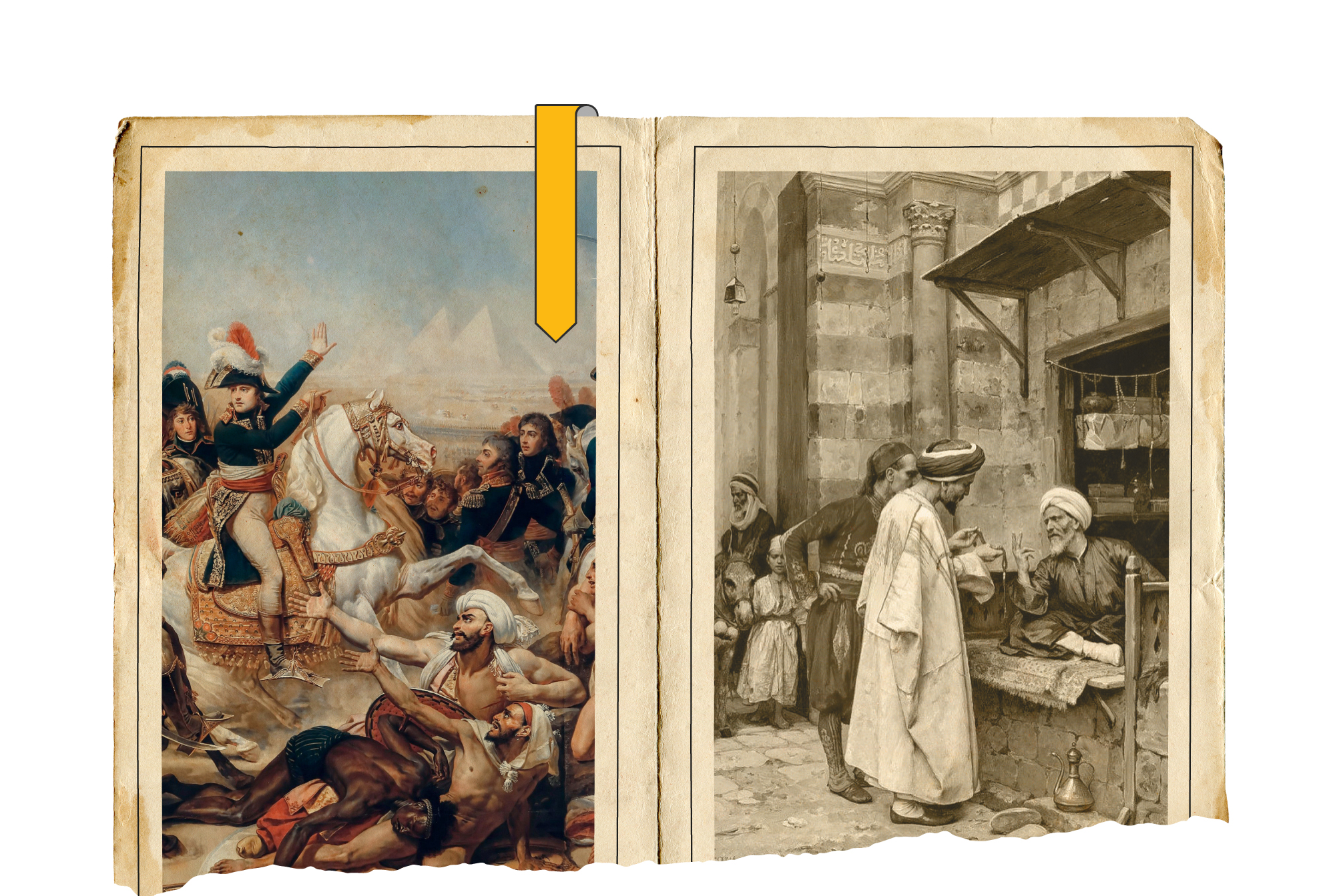

وارتباطًا بنقطة البحث، فإن احتلال نابليون لمصر لم يَحِد عن هاتِهِ القاعدة الاستعمارية، بل كان “خطة مدروسة مدبَّرة في كل صغيرة وكبيرة، بل كانت في حقيقة الأمر حملة صليبية استعمارية بحتة، وبكل أبعاد هذه العبارة وتنوُّع مجالاتها”.

وبالتالي فإن الادِّعاءات المثالية التي برَّر بها نابليون احتلال مصر تسقط تِباعًا أمام حقيقة أنها حملة استعمارية هي امتداد للبنية السلوكية لبونابرت.

لجأ نابليون إلى أشد الحِيَل مكرًا ودهاءً، حتى أنه أوهم المصريين بأنه على عقيدة التوحيد، ولذلك وجدنا أنه كان يبدأ رسائله بالبسملة وعبارة التوحيد “لا إله إلا الله وحده لا شريك له”، وهو التكتيك الذي لجأ إليه الزعيم النازي هتلر خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما جعل تيارات الإسلام السياسي في مصر تُروِّج لإسلام هتلر، بل إن البعض أطلق عليه “الحاج أحمد هتلر”.

غير أن نابليون، وبمجرد احتلاله مصر سنة (1798)، فعل بها ما يفعله الغزاة المستعمرون، واستباح أرضها وشعبها، وحجرها وشجرها، وقد يكون من الصعوبة بمكان أن نرصد جميع جرائم نابليون في مصر في مقالة بحثية مهما حاولنا رصد أهمها، أو اقتصرنا على ذِكر أخطرها.

وفي هذا الصدد نرصد جرائم نابليون في حق مركز الثقل الديني لمصر، ممثلًا في الجامع الأزهر، حيث أمر نابليون في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر (1798): “اقتحام الجامع الأزهر، فضربوا بالمدافع والبنبات على البيوت والحارات وتعمَّدوا بالخصوص الجامع الأزهر، وحرَّروا عليه المدافع والقنبر… وتفرَّقوا بصحنه ومقصورته، وربَطوا الخيل بقِبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والهارات، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكَتبة… ودشتوا الكتب والمصاحف، وعلى الأرض طرحوها، وبأرجلهم ونعالهم داسوها، وأحدَثوا فيه وتغوَّطوا، وبالوا وتمخَّطوا، وشربوا الشراب وكسروا أوانيه، وألقوها بصحنه ونواحيه، وكل من صادفوه به عَرّوه، ومن ثيابه أخرجوه”.

لقد شكَّلت مصر مصدر استفزازًا للثقافات الغربية، وهدفًا لتحقيق أطماعهم الاستعمارية، وهنا كان القضاء على الشخصية المصرية مدخلًا أساسيًّا لإخضاع البلاد للحكم الفرنسي المباشر.

اجتهد الفرنسيون، في هدم المميزات الحضارية والسلوكية لمصر، فركَّزوا على مراكز الثقل الثقافي فيها، وهدم الشخصية المحافظة للمجتمع المصري، وطمس معالم الحضارة والعمران، وذلك حين “أصعدوا إلى القلعة مدافع ركَّزوها بعدة مواضع، وهدموا أبنية كثيرة، وشرعوا في بناء حيطان وكرانك وأسوار، وهدموا قصر صلاح الدين، ومحاسن الملوك والسلاطين، ذوات الأركان الشاهقة والأعمدة الباسقة”.

ويمكن القول إن قِصَر المدة التي قضاها الفرنسيون في مصر، وإن تركت بعض آثارها على التداول اليومي للمصريين، إلا أنها لم تؤثر على الشخصية الرئيسة للمجتمع، وعلى المرجعية العربية والإسلامية.

- أحمد عوض، نابليون بونابارت في مصر (القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2013).

- زينب عبد العزيز، مائتا عام على حملة المنافقين الفرنسيس (القاهرة: مكتبة وهبة، 2005).

- سلطان الأصقه، “الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية دعامة للنشاط التبشيري في بلاد الشام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر”، المجلة التاريخية المصرية، مج: 44، ع. 44 (2007).

- مجموعة مؤلفين، المرجع في تاريخ مصر المعاصر (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2009).

- هنري لورنس وآخرون، الحملة الفرنسية في مصر، ترجمة: بشير السباعي (القاهرة: سيناء للنشر، 1995).

خلال الفترة (1798-1801)

العثمانيون تركوا المصريين يواجهون مصيرهم أمام الفرنسيين

قبل الحديث عن الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت على مصر، لا بد من الإشارة إلى أن مصر كانت تحت حكم المماليك لقرون عديدة، فلقد كان المماليك في الفترة الأولى ينتمون في الغالب إلى أصول تركية، متمثلة في المماليك الذين جلبهم آخر ملوك الأيوبيين، وأسكنهم قرب نهر النيل، ومنه جرت تسميتهم بالمماليك البحرية، ولكن مع مطلع القرن الرابع عشر الميلادي بدأ السلاطين يحصلون على العبيد من الجراكسة أو المماليك البرجية بصفة خاصة، وقد سموا بالمماليك الجراكسة أو البرجية؛ كونهم سكنوا في أبراج القلعة.

قبل دخول المماليك إلى الخدمة في بيوت السلطان تم تعليمهم وتدريبهم من أجل إعدادهم إعدادًا جيدًا للجيش، أو حتى لمناصب الدولة الإدارية، وكانوا يتلقون تعليمًا دينيًّا إسلاميًّا، ويسمى: مملوك، أي: مَن يمتلكه السيد، وقد كان يُمنع على المماليك الوراثة، وقد بدأ الميراث مع سقوط المماليك البحرية، ومجيء المماليك البرجية، وكان المماليك بعد تسلُّطهم وسيادتهم على مصر يفرضون على الفلاحين الضرائب، ويحصلون على المكوس من تجارة الرقيق بينهم وبين أوروبا وآسيا.

وفي الوقت الذي بدأت فيه مظاهر الضعف تدب في سلطة وحكم المماليك في مصر، أخذت قوة المماليك العثمانيين في النمو والبروز على مسرح الأحداث، وذلك قبل الوجود العثماني الفعلي في مصر، فقد كانت هناك علاقات جيدة بين سلاطين المماليك والعثمانيين، حيث وقف العثمانيون إلى جانب المماليك في الدفاع ضد الهجمات البرتغالية، غير أن تلك العلاقات انهارت، وما لبثت أن تدهورت بعد معركة مرج دابق سنة (1516) بالقرب من حلب، وبعدها بسنة تقريبًا فقدت مصر استقلالها السياسي، وأصبحت تحت وطأة الاحتلال العثماني، وبعد زوال سلطة المماليك بدأ عصر الاحتلال العثماني، الذي ارتكز على ثلاث هيئات: الوالي أو الباشا، والحامية العثمانية، وما تبقى من البكوات المماليك.

كانت مصر مهيَّأة للاحتلال بسبب السياسات العثمانية الضعيفة وإدارتها الفاسدة.

عانت مصر خلال ذلك العصر من أنواع الظلم وسوء الإدارة، مما أضعف تجارتها وجعلها في تراجُع دائم، فبعد احتلال الدولة العثمانية لمصر لم يكن جميع المماليك مؤيدين للحكم العثماني، كما لم يكن كل الذين تم تعيينهم في مناصب مهمة مُخلِصين في ولائهم للدولة العثمانية، ولكن مع ذلك شهدت مصر فترة من الاستقرار السياسي، إلا أنه سرعان ما تغير الوضع، وبدأت مصر تعيش حالة من الاضطراب السياسي، ورجعت قوة المماليك وازداد نفوذهم، وأصبح الولاة العثمانيون مجرد رموز صورية وعرضة للعزل، بل وأصبح الوالي العثماني في القرن الثامن عشر لا يملك سوى لقب “الباشا”.

ولخبرة المماليك في إدارة شؤون البلاد استطاعوا من خلال نفوذهم محاولة استعادة السيطرة على مصر، حتى أصبحت الأمور في أيدي المماليك، الذين كانوا يمتلكون الأراضي الشاسعة، ومن ذلك المحاولة التي نجح فيها علي بك الكبير، الذي استغل انشغال العثمانيين بالحرب الروسية ليستقل بمصر عنهم، كما حاولت الدولة العثمانية الحد من نفوذ المماليك، فأرسلت أسطولًا بحريًّا بقيادة حسن باشا للقضاء عليهم، ووضع إصلاحات جديدة، وإن كانت محدودة، إلا أنه استطاع إعادة مصر إيالة عثمانية مرة أخرى، ويُفهم من تلك الأوضاع أن مصر لم تستقر للعثمانيين.

وقد كان يقيم بمصر في ذلك الحين كثير من الجالية الفرنسية والإنجليزية، ولكن المصريين لم يهتموا لإقامتهم بينهم، بل اكتفَوْا بالنظر إليهم بالازدراء ظنًّا منهم أن دولهم ما زالت على الضعف الذي سمعوه عنهم أيام الحروب الصليبية، ولم يدركوا أن أوروبا أصبحت على قدر من القوة والعلم بالفنون الحربية، وكانت فرنسا قد قويت شوكتها بين دول أوروبا، بعدما دعمها العثمانيون بالامتيازات التجارية منذ القرن السادس عشر الميلادي، وظهر تأثير ذلك واضحًا فيما بعد في قوة فرنسا أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وبروز نفَسها الاستعماري.

ففي أواخر سنة (١٧٩٨) جرَّد نابليون بونابرت حملة عسكرية على مصر، فاحتلها، ودخلت البلاد بذلك في طور التاريخ الحديث بدخول الفرنسيين، وبالرغم من أنهم لم يمكثوا فيها إلا ثلاث سنوات.

وعلى أية حال لم تكن الحملة الفرنسية على مصر غير متوقَّعة، وتشير المصادر التاريخية إلى أن “ليبنتز” -أحد وزراء لويس الرابع عشر- ألحَّ عليه سنة (١٦٧٢) بوجوب غزو مصر، وبيَّن له أن امتلاكها يجعل فرنسا سيدة العالم، وقد رأى ذلك غيرُه من وزراء فرنسا بعده، ولكن فرنسا لم تَخْطُ خطوة في هذه السبيل إلا في عهد نابليون، على أنه لم يُقْدِم على هذه الحملة إلا بعد تفكير طويل، فاستشار العلماء، وقرأ لأجلها الكتب، وبعدئذٍ عرض اقتراحه على هيئة الحكومة الفرنسية مع إيضاح طويل.

أما أهم الأسباب التي حَدَتْ بنابليون إلى الإقدام على هذه الحملة واقتنعت بها الحكومة الفرنسية فهي:

أولًا: رغبته في زيادة نفوذ فرنسا في البحر الأبيض المتوسط، وضم وادي النيل إليها؛ لِمَا فيه من الخيرات الكثيرة التي تُغني فرنسا عن كثير من المستعمرات البعيدة، ولِمَا له من المكانة التجارية العظمى.

ثانيًا: تمهيد الطريق لقهر الإنجليز بطردهم من الهند، واستيلاء الفرنسيين عليها؛ لأن مصر هي مفتاح الطريق إلى تلك البلاد.

وفي الحقيقة كانت لنابليون أطماع كبيرة في الشرق بأسْره، وكانت نفسه تَتُوق إلى أن يقوم بمثل ما فعله الإسكندر من قبله.

كل هذه الاعتبارات، مع ادِّعاء الحكومة الفرنسية أن الجالية الفرنسية المقيمة في مصر قد نالها التعسف والظلم من المماليك، جعلت فرنسا تُجرِّد تلك الحملة العسكرية، وصلت الحملة بدايةً إلى الإسكندرية، حيث نزلت الحملة على سواحلها، ومنها اتجهت نحو القاهرة، ولكن نابليون قبل غزوه القاهرة أرسل منشورًا باللغة العربية جاء فيه قوله: “يا أيها المصريون، قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذا الظرف إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تُصدِّقوه، وقولوا للمفترين إنني ما قَدِمت إليكم إلا لأخلصكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى، وأحترم نبيه والقرآن العظيم”، وأظهر لهم أنه لم يأتهم غازيًا، وإنما محرِّرًا، وهكذا كان دائمًا أسلوب المستعمر في البداية.

لم يركن المصريون لادِّعاءات نابليون، ففي 21 أكتوبر/تشرين الأول (1798) ثار الشعب المصري على الجيش الفرنسي، بعد أن فرض الفرنسيون ضرائب عالية على المصريين، كي تكفل إمداد الجيش بالمؤن والأموال للمحافظة على سيطرتهم على مصر، بعد تحطم الأسطول البحري الفرنسي وانقطاع الإمداد عنه.

كما قام الجيش الفرنسي أيضًا بهدم الجوامع والمآذن، واعتدى على الحريات العامة، وقتل حاكم الإسكندرية بتهمة معارضته فرنسا، مما دفع المصريين إلى الخروج في انتفاضة كبيرة تجمعت حول جامع الأزهر، وانضم إليها المشايخ والعلماء والأئمة، ثم اتسعت وضمت أحياء القاهرة خلال وقت قصير، واشتبك الثوار مع الجنود الفرنسيين، وقتلوا عددًا منهم.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول (1798) توافَد سكان الريف على المدينة، ودار قتال عنيف مع الجيش الفرنسي، وقُتل رئيس أركانه، فبدأت المدفعية الفرنسية تضرب المدينة والثوار والجامع الأزهر والأحياء المجاورة له، وقتل أكثر من 4000 من أهالي مصر.

هذه الخسائر دفعت مشايخ الأزهر إلى طلب الهدنة، فقبل نابليون، وتم الاتفاق على إلقاء السلاح ورفع المتاريس، إلا أنه انقلب على الثوار، فدخلت قواته الجامع الأزهر، وعاثت فيه فسادًا، كما أمر بإعدام عدد من الثوار والعلماء، وقطع رؤوس بعضهم.

تبع ذلك انتفاضة القاهرة الثانية، حيث هرب نابليون سرًّا إلى فرنسا يوم 23 أغسطس/آب (1799)، واستلم قيادة الحملة الفرنسية الجنرال جان بابتيست كليبر، الذي ركَّز جهده على قتال العثمانيين، فانتهز المصريون فرصة انشغال الجيش الفرنسي بقتال العثمانيين، وأعلنوا ثورتهم داخل القاهرة يوم 20 مارس/آذار (1800)، وكان في صفوف الثوار العلماء والتجار والأئمة والأعيان، إلا أن الجنرال كليبر انتهى من قتال العثمانيين، وعاد إلى القاهرة وحاصرها، ودك المدينة بالمدفعية، وانتهى الحصار بهدنة يوم 21 أبريل/نيسان (1800)، وكان من بنود الهدنة خروج العثمانيين وعساكرهم من مصر، وكذا قسم من المماليك وكثير من أبناء أهل مصر، وعُوقِب الشعب بفرض غرامة ضخمة عليه، مما زاد الأوضاع الاقتصادية سوءًا.

- أندرية ريمون: القاهرة.. تاريخ وحضارة، ترجمة: لطيف خبير (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 1991م).

- روبية سولية، ترجمة: لطيف فرج، مصر ولع فرنسي (القاهرة: مهرجان القراءة للجميع، 1999م).

- عبد الله عبد الرزاق إبراهيم وآخر، تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1997م).

- عبد الرحمن حسن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ج3 (القاهرة: دار الكتاب المصرية، د.ت).

- عصام محمد شبارو: المقاومة الشعبية المصرية المقاوِمة للاحتلال الفرنسي والغزو الإنجليزي (بيروت: دار التضامن، 1992م).

- محمد مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث (القاهرة: مطبعة حجازي، 1935م).